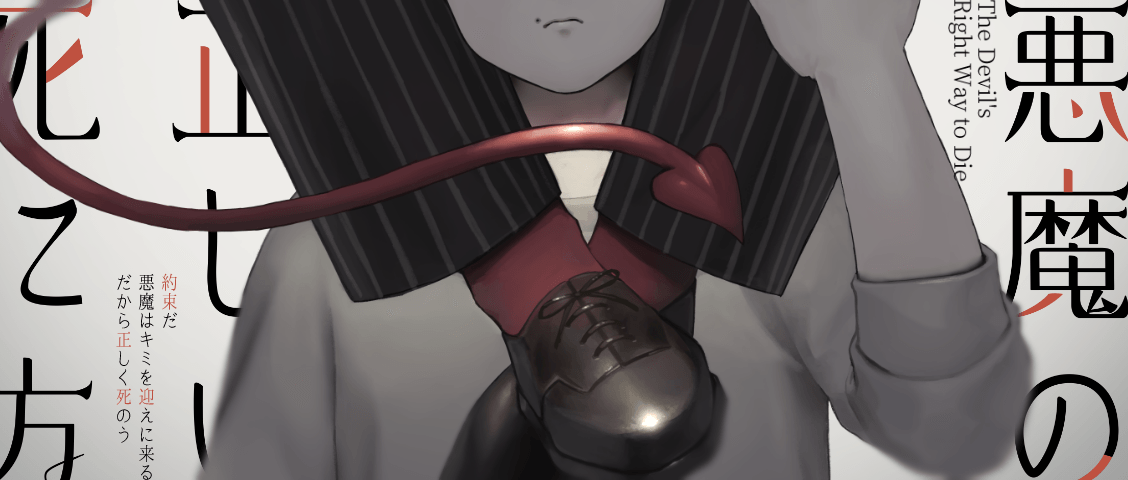

長編小説『悪魔の正しい死に方』

概要

- 悪魔になった幼なじみを殺すまでの話です。

- ジャンルは「陰鬱ブロマンスサスペンスノベル」です。

- 長編です。

注意書き

- 本作品はフィクションです。作品に登場する人物・団体・事件などはすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。また、犯罪・自殺・殺人を推奨・肯定する意図はありません。

- 本作品には、以下に代表される刺激の強い表現が含まれます。

- 殺人・殺人未遂に代表される犯罪行為

- 暴力表現

- テレビドラマ程度の血液・流血表現

- 異生物の臓物類似物体の描写

- 人型異生物による食人の示唆

- 精神疾患の示唆

- 虐待の示唆

- 自殺の示唆

書籍版

本作品には、紙書籍版と電子書籍版があります。

内容はWeb版と同じです。ただし書籍版特典として、登場人物の過去編短編小説(電子書籍)が付きます。

詳細はリンク先の商品ページをご確認ください。

主要登場人物

安藤正継

幼なじみである黒永の殺害を死神から依頼されている。いつも黒永に振り回されている。

黒永愛一

一度死んだが悪魔になって蘇った。幼なじみである安藤を守ることが使命。

序章 悪魔的再会

真っ暗な中で本だけがはっきり見えている。敷き詰められた字だけが自分の世界だと、安藤正継は思う。部屋の壁はほとんど本棚に隠され、床にも本が積み上げられている。隅に敷いた布団の上で本を読む。空腹に痛む腹も、べたついて重い髪も、本があれば気にならない。静かな部屋を天井から轟音が裂いた。

地震と強風に襲われ、思わず読んでいた本を抱きしめる。地震と強風はすぐ止んだ。部屋を覆う砂ぼこりが薄らいでいく。

部屋の本は軒並み雪崩のごとく崩れていた。本棚が倒れ、大小様々ながれきが本の上に散らばっている。天井に空いた大穴の真下で黒いものが動いている。天井ほどの高さがあるそれは人間の姿をしていた。黒い肌、黒い髪、黒いスーツの男のようだ。人間と違うのは主に四つ。額に赤く長い角があること、長くとがった耳があること、スーツの裾が横に伸びて赤いコウモリの翼になっていること、先のとがった尻尾が生えていることだ。

彼は腕や肩をはたき、襟を整える。切れ長の目の中で赤い瞳が妖しく輝く。にこやかに、低く柔らかい声で安藤に話しかける。

「正継、久しぶりー」

安藤は本を抱えたまま、細い目をいっぱいに見開いてる。黒い男はきょとんとする。

「あれ、正継ー、おーい」

ふわりと浮くと軽やかに安藤の元へ飛んでくる。安藤の前で手を振る。

「オレだよオレ、ねぇ~」

硬直していた安藤は、次第に体を震わせる。本を強く抱き、うつむき、口をきゅっと結ぶ。黒い男が顔をのぞき込む。

「黒永」安藤がつぶやく。

黒い男の顔が明るくなる。安藤はバッと顔を上げ叫ぶ。

「天井から入ってくんじゃねぇっ、本が壊れる!」

「えぇっ」

怒号の勢いにあおられて黒い男がのけぞる。安藤は垂れた目と眉をキッと鋭くして黒い男をにらむ。素早く起き上がると黒い男を押しのけて部屋を見回り始める。

「クソ、何もかも崩れてやがる。本の中にまでがれき落ちてるし」

安藤は拾い上げた本を広げて黒い男に見せつける。本はページが破れていた。

「壊れた本、全部弁償だからな」

オロオロしていた黒い男は必死に弁明する。

「だって! 久しぶりに会うんだもん、いてもたってもいられなくて――」

「だっても何もねぇ、お前との再会より本の安全が大事だ」

「そんなぁ」

腕まくりをした安藤は部屋の本を集め出す。

「お前も手伝え、無事な本を回収する」

「本はまた買えばいいじゃん! それよりオレにもっとなんかコメント無いの?」

「文句言うなら掃除しながらにしろ。これ廊下に置いてくれ」

安藤が渡した本のたばを黒い男は苦い目で見る。観念して、本に指を指し、廊下の方に振ると、本が浮いて廊下の方へ飛んで行く。安藤は黒い男に背を向けて本を集める。

二人は朝まで部屋の掃除をした。

第一章 悪魔で幼なじみ

目が覚めて天井が目に入る。天井に穴は無く、いつもと同じ電灯が付いている。昨日のことは夢だったのか、安藤の思いはのぞきこんできた黒い顔を見て消えた。

黒い男、黒永愛一はニコニコ笑う。安藤は渋い顔をする。

「おはよー、もう昼だけどね」

「なんでまだいるんだよ」

「だって正継ぜーんぜんかまってくれないんだもん。ずっと片付けしてるし、終わったら寝ちゃうし」

黒永は口をとがらせてぶつくさ言う。

安藤は立ち上がる。黒永と向き合うとまず黒永の胸が目に入る。頭を傾けて、背を少しそらし、ようやく黒永の顔が見える。黒永を軽く押しのけ、廊下へ向かう。

「人間は寝ないと生きてけねぇんだよ」

「人間の体は大変だよねぇ。その点オレは寝なくてもだいじょーぶ」

廊下から戻ってきた安藤は菓子パンを持っていた。布団の上に座り、そばにある机の上で食べ始める。トレーナーとジャージズボンの間に手を突っ込み、背中をかく。パンを見ながら黒永に話しかける。

「いろいろスルーしちまってたけど、……お前ってなんなの?」

「やっと聞いてくれた!」

黒永は腰に手を当てて胸を張る。

「オレは悪魔! 一回死んじゃったけど、心も体もパーフェクトな悪魔になって正継のとこに帰ってきたんだ、えっへん」

「ふーん」

「反応がしょっぱい!」

黒永はショックを受ける。安藤は視線を変えずに話す。

「信じられるわけねぇだろ、死んだはずの幼なじみが悪魔になって帰ってきたとか」

「えぇ~、でもここにいるでしょ」

「俺が見てる幻って方が信じられる」

「幻見るほどオレが大事ってこと」

「ポジティブ解釈すぎる」

「とにかく帰ってきたんだってば~、ねぇ~」肩を揺らす。

「止めろ、むせる」

肩をつかんでいた黒永の手を追い払う。

「人間はな、死んだ人間が目の前に現れたら、びっくりしてすぐ信じらんないんだよ」

「でも正継は悪魔でしょ?」

首を傾げる黒永から安藤は目を背ける。

「俺は人間だよ、一応」

食べ終わったパンの袋をくしゃくしゃにまとめてゴミ箱に投げ入れる。しかし縁に当たって外に落ちる。黒永がパン袋を指さしひょいと振る。パン袋が浮遊しゴミ箱に入る。安藤がため息を吐く。

「わかった、とりあえず信じてやる」

「やった!」

「けど俺の邪魔すんなよ。昨日みたいなことやらかしたら警察に突き出してやる」

「正継ったら、顔怖いよ~」

「返事は」

「了解っ」

景気よく敬礼する黒永に安藤は顔をしかめる。

安藤は立ち上がり、廊下へ向かう。黒永が聞く。

「どこ行くの?」

「玄関」

「えっ」

どぎまぎし出した黒永に、もしやと安藤は玄関に走る。

「あっ!」

ドアノブを回しても回らない。玄関扉は扉によく似た壁になっていた。黒永が廊下の角からおずおずと顔を出す。

「天井から来たら怒られるから、玄関からと思って、でも力加減できなくて……、ドア、壊しちゃった」

でもでも、と黒永は続ける。

「ちゃんと直しておいたよ! ほら、天井と同じでさ。オレこういうこともできるんだよ、すごいでしょ」

安藤は黒永をにらみ、指を指す。

「ワンアウト」

「がーん!」

「さっさと玄関元に戻せ!」

机の上のノートパソコンを閉じる。安藤は腕を伸ばしてストレッチする。部屋の大窓がひとりでに開く。身構えた体はすぐに緩んだ。

「んだよ黒永か」

窓から黒永が入ってくる。浮いている黒永は、脚を安藤の肩に乗せて組む。

「外歩いた脚乗せんなよ」

「だいじょーぶ、オレ常に浮いてるから」

ねぇねぇ、と軽く前後に揺れながら黒永が言う。

「お仕事終わった?」

「ん」

「じゃあ遊ぼ!」

「飯だからパス」

黒永はしょぼくれる。

「ご飯の後は?」

「読書」

「その後は?」

「寝る」

「ぜんぜん遊べないじゃん!」

「俺はお前と違って忙しいんだよ」

「じゃあいつなら忙しくない?」

黒永は安藤の顔をのぞき込む。逆さまの顔に見つめられ、安藤はつぶやく。

「土日」

「土日ね! じゃあ土日にまた誘いに来るよ」

「言っとくけど俺の読書中には――」

「読書中には話しかけない、でしょ? ちゃんと覚えてるよ。昔からそうだもんね」

「……。あともう一個」

「?」

「毎月第一日曜日。その日は客が来るからだめだ」

「毎月第一日曜日……」

黒永は首を傾げる。

「……って、何?」

安藤の眉尻が下がる。

「相変わらずアホだなお前」

「ア、アホじゃないよ! ちょっと知らないことがあるだけで、正継がいっぱい知りすぎなんだって」

「はいはい」

「信じてないでしょ!」

黒永がむくれ、安藤はそっぽを向く。

「つかそろそろどけよ、立てないだろ」

「どっか行くの?」

「台所。夕飯食うんだよ」

「また菓子パン? 健康に悪いよ」渋い顔をする。

「違ぇよ、今日はちゃんと作る」

「ふーん」

黒永が乗せていた脚をほどいてのびをする。

「オレもなんか食べてこようかな」

安藤の肩が一瞬震える。

「……そういえばお前って何食べてんの」

「オレ?」

安藤は顔を上げて、しかし黒永から微妙に視線をそらす。

「体が悪魔だと食べるもんも違ぇのかなって」

「そうだねぇ。いろいろ食べるし食べれるけど、一番食べるのは人間かな」

安藤の瞳が揺れる。できるだけ普段の声を意識して話す。

「ふーん」

「ちょっと~、正継が聞いたんでしょ? もうちょい興味持ってよ」

「悪魔の体って全然知らねぇから、興味あったけど、なんか普通で拍子抜けした」

「そんなぁ」

肩を落とした黒永はすぐ背筋を伸ばす。

「もっと人間食べて、正継にすごいって言わせてみせるからね」

じゃあまた土曜日、と手を振って黒永は窓を出たかと思えば、残像のように姿が消える。安藤が窓の外を見渡すが、どこにも姿は無い。風が吹く。夏の熱気を残した秋風が首元を横切った。

インターホンが鳴る。安藤が玄関を開けると、玄関を覆い尽くす大男が、安藤を見て一礼した。

大男は、肩からくるぶしまであるマントを着ている。オールバックの黒髪と、整った濃い眉、くっきりとした黒目が特徴的で、往年の俳優だと言われても違和感が無い。

「お久しぶりです、安藤様」

「あ、お久しぶりです、京極さん」

安藤は思い出したように頭を下げる。

「当社からのご依頼の件で参りました。お時間よろしいでしょうか」

「大丈夫です、どうぞ」

安藤が家へ入ると、大男――京極和夫は玄関をくぐって入ってくる。肩幅が窮屈そうに安藤には見えた。

安藤と京極は部屋に入る。

「お手洗いをお借りしてもよろしいでしょうか」

「あ、はい、どうぞ」

そう言うと京極は、お手洗いには向かわず、部屋の中央に立つ。京極が腕を伸ばす。京極の腕は透明だった。薄いホログラムのように光っていて、白い長手袋をしている。

京極が手のひらを広げる。手のひらの上に白い立方体がふわりと浮かび上がる。京極が少し手を揺らすと、白い立方体は部屋全体に広がり、やがて薄まって消えた。

京極が安藤の方に向き直る。

「結界を張り終えました。これで我々の会話が外に漏れることはありません」

京極が頭を下げる。

「改めてご挨拶申し上げます。お久しぶりです。本日は安藤様のご友人である黒永愛一様の件について、再度ご依頼するために参りました」

安藤は戸惑いつつも、机を手で指す。

「わかりました。そこの机でお待ちください」

京極は机に軽く一礼し、布団の上に座る。安藤はキッチンから麦茶とクッキーの箱を持ってきた。

「すみません、まともな机がなくて」

「問題ありません。私は人間ではないので気にしません。それより――」

机に置かれたコップとクッキーを見て京極の目が輝く。

「とてもおいしそうなクッキーですね」

「単なる市販品ですけど」

「私にとっては最上の食物です。ありがたくいただきます」

京極は自身の指先ほどもないクッキーをつまみ、先端をかじる。京極の無表情な顔が緩くほどける。

「至福です。やはりクッキーは至上の食べ物です」

「はあ、喜んでもらえてんならいいですけど」

安藤は京極と対角になるよう正座し、話を切り出す。

「それで、黒永の件なんですけど」

「おっと、そうでした」

京極はお茶を飲んでから話し出す。

「先日、黒永愛一を名乗る悪魔が安藤様を訪ねましたね」

「はい、京極さんが言ってたとおりです」

「これで私の話に信憑性が増したかと存じます。――最初の依頼から時間が経過していること、依頼の対象が明確に現れたことから、改めて私の依頼について説明させていただきます。

安藤正継様。あなたに黒永愛一様の悪魔を殺害していただきたい」

安藤は息をのむ。京極は続ける。

「私は死神です。魂を昇天させる仕事をしております。悪魔討伐も仕事の一つです。

悪魔は食べた魂を燃料にして活動します。魂を食べた量が悪魔の強さです。黒永様の悪魔――便宜上黒永様と呼びます、彼は千人単位で魂を食べており、街一つを容易に滅ぼせます。

恥ずかしながら我々死神では、人間への被害無く黒永様を殺すことは不可能です。ですが安藤様であれば、ある方法で黒永様を容易に殺害できます。

今一度お願い申し上げます。安藤様、黒永様を殺していただけないでしょうか」

京極にまっすぐ見つめられ、安藤はそらそうとした目をとどまらせる。じっと考えてから、口を開く。

「一つ質問します。悪魔に食べられた魂ってどうなるんですか」

「二度とこの世に蘇りません。そしてそれは悪魔の魂も同じです。

悪魔は魂を消費して活動しています。魂には自身の魂も含まれているため、もし黒永様が自身の魂を消費しきれば、黒永様は二度と蘇らないことになります」

安藤はうつむく。うつむいたまま、何か話さなければと思って、何も話し出すことができない。京極が申し訳なさそうに話し出す。

「難しい依頼であることは承知しております。すぐご決断せずともかまいません。ただ、今この瞬間も人が食べられ続けています。ですから、半年。半年の間にご決断ください」

「半年が過ぎたら」

「我々死神が討伐します」

胸が閉まる感覚を安藤は覚える。のどにつっかえるわだかまりごと息をのみ、話す。

「すみません。もう少し考えさせてください」

「了解いたしました」京極が一礼する。

京極がちらりとクッキーの箱を見る。

「こちらの要件は終わったのですが、……もう少しクッキーを食べてから退出してもよろしいでしょうか?」

そわそわする京極に安藤は緊張の糸が切れる。

「いいですけど」

京極の顔が明るくなる。

「ではお言葉に甘えて」

京極はクッキーを食べ始める。先ほどまでの几帳面な顔が崩れて、眉尻が下がり、口元がにやついている。浮ついた声でもごもごしゃべる。

「長居して申し訳ありません。規則の関係で、こういう場でしかクッキーを食べられず、いやしかしおいしいですね」

「死神も大変ですね」

京極はクッキーを一箱きっちり平らげてから、安藤宅を去った。京極を見送った安藤は部屋に戻って驚く。

「黒永」

黒永はベランダの縁に座り、膝を使ってけだるそうに頬杖をついていた。ズボンのポケットに手を入れて浮かび上がる。魔法の杖のように指を振り、窓を開け、部屋に入る。

「第一日曜日は来るなっつったろ」

黒永は無言のまま指を振って窓を閉める。勢いよく閉じたせいで窓にひびが入る。

「おい、また物壊してんじゃねぇか」

安藤には目もくれず、黒永は部屋を見回す。鋭く突き刺す視線に安藤は戸惑う。

「黒永?」

黒永はゴミ箱に目をとめる。黒永が視線を持ち上げるのにあわせてクッキーの箱が浮かび上がる。

「これ何?」黒永が言う。

「見りゃわかんだろ」安藤は焦りを抑えながら答える。

「正継の好みじゃない」

「俺だって食べるよこうゆうの」

黒永はクッキーの箱をゴミ箱に捨てると、にらみながら安藤の周りを回り始める。

「今日誰が来てたの?」

「仕事の取引先の人」

「取引先の人と言え、って言われたわけだ」

「なんで断定口調なんだよ」

「もう一回聞くけど」黒永は正継の背後に回る。「本当に取引先の人?」

背中の気配に安藤は悪寒がする。

「……本当に取引先の人だ」

「そう」

黒永の脚が蛇のように安藤の首筋に回る。片足の甲を首の裏に、もう片足のかかとを喉仏に当てて、顎ごと頭をつり上げた。喉を押しつぶされる感覚に、安藤は声にならないうめき声が漏れる。何か訴えようとしても声が出てこない。

黒永はゆっくり安藤の顎を持ち上げる。浮いた足が空気をかく。安藤は黒永の足を引き剥がそうとするが、びくともしない。

黒永はいつもの間延びした調子で淡々と説く。

「教えて正継、本当は誰が来たの?」

答えようにも声が出ない。黒永が足で強く絞める度に正継はうめき、絞り出されるように目が潤む。

「答えてくれるならうなずいて」

安藤は食いしばり、力を振り絞って首を横に振る。黒永は顎を上げて目を細める。

黒永がぱっと足を離す。床に倒れ込んだ安藤がむせるより先に黒永の足が背中を踏みつける。なじるようかかとを動かし安藤の背がそる。

踏みつけたまま黒永がかがみ、安藤の耳に顔を寄せ耳打ちする。あやすような優しい声なのにどこまでも冷たい。

「今日ね、正継の家の気配を見てたんだ。誰が来るのかなって思って。オレ、人間とそうじゃないものの区別が付くんだよ。正継の家に来たのって人間じゃないよね。悪魔か、死神か。どっち?」

安藤は答えない。黒永が足を深く突き落とす。安藤がすんでの所で叫び声をこらえる。

「オレは正継が心配なんだよ」演技がかった声を出す。「正継って弱いんだもん。そんなんじゃ悪魔にも死神にもだまされちゃう。オレなら正継を守ってあげられる。だから」声が耳をなでる。「ね、教えて」

足を少し浮かせる。すぐ踏み直せる位置である。

安藤は拳を握り込む。

「言わねぇ」

足を刺す。痛ましく叫んだ安藤は、痛みを飲み込むように声を絞り出す。

「言わねぇよ。俺は、俺が、お前を救えるかもしれないんだ」

黒永の足の力が緩む。安藤は一つ一つ言葉を紡ぐ。

「……俺は、二度と大事な友達を失いたくない。そのためにできることは全部やる。悪魔でも死神でもなんだって使ってやる。だからお前に何されようと、俺は言わねぇ」

黒永がたじろぐ。黒永はしばらく安藤を見つめていたが、やがて足を床に置く。起きる安藤に手を差し出し、安藤はその手を取って立ち上がる。安藤が自身の背中をさする。

「痛ってぇ……、お前強く踏みすぎ」

「ごめん」

黒永は申し訳なさそうにうつむく。黒永を見上げて、安藤は肩で息を吐く。

「いーよ、お前昔からそうだし」

「正継も昔から変わらないね」

「俺?」

「自分が正しいと思ったことをやり通すとこ、うん、変わらない」

黒永が小さく微笑み、安藤の肩にそっと手を乗せる。安藤を見てまっすぐ話す。

「わかった。正継が正しいと思ってやることなら、オレはこれ以上何も言わない。

でも忘れないで。そういう正継を狙って、利用して、傷つけようとするヤツがいっぱいいる。オレはソイツらからキミを守るために帰ってきたんだ。

キミが思ってくれるように、オレもキミを失いたくない。それを忘れないでほしい」

黒永の目を見て安藤がうなずく。黒永は自身の胸に拳を置くと自信満々に笑う。

「安心してね。何があってもオレが正継を守るから。この体さえあればもう誰にも負けない。この体さえあれば、キミをもう一人にしない」

「……おう」

安藤は少し困ったように笑う。

何かあったらすぐ来るね、と言って黒永は窓から飛び立つ。また残像のように消え、もうどこにも姿は無い。

空を見上げて安藤は思う。

自分を守るためなら黒永はなんでもする。誰かの命を犠牲にしてでも。黒永は昔からそうだ。そうして、また、罰がくだる。

誰にも殺されてほしくない。だけど死んでほしくもない。

あと半年。

それまでに、黒永を殺すか、俺は決められるだろうか。

夜の繁華街から少し路地に抜ければ、人気の無い暗い道が複雑に入り組み始める。か細いスポットライトのような電灯を中心に小さい虫がぐるぐると回り続ける。ちょうどその下をくぐり抜けようとした人がいた。男性にしては小柄で、女性にしては少し高い。黒いパーカーを着て、フードを深くかぶっている。ひどい猫背だった。

「そこの君」

呼び止められた黒フードの人物は足を止める。道の奥から男の警官が走ってきた。警官は明かりから離れたところで止まり、帽子のつばをつまんで会釈する。

「こんばんは。こんな夜遅くに一人かい」

時刻は零時を過ぎていた。黒フードは少し低くがさついた声で答える。

「オレ成人してんだけど」

「へぇ、見えないなあ。いや褒めてるよ」

警官はにこやかに言う。

「ちょっとだけ時間もらえるかな? ごめんね、最近ここら、事件が多くて。話、聞かせてもらえないかな」

黒フードが警官の顔を見上げる。フードの影で顔は見えない。

「ええと、顔になんか付いてる?」

「アンタ、ホントに警官?」

「そうだよ」警官服を指す。「手帳もあるよ、見るかい」

黒フードがククッと首を揺らして笑う。警官が首を傾げる。

「悪いな、暗くてよく見えねぇんだ。もう少し寄ってくれないか」

警官が帽子のつばを下げる。数歩歩いて明かりの下に出る。

「肌、黒いな」

「血筋でね、外国の血が入ってる」

「それにしちゃあ血の気が無い」にやついた声で仰々しく言う。

警官の肌色は、黒というより濃い灰色に近い。赤みが全く無かった。

「メラニン色素が多くてね。メラニンが多いとこういう色になるんだ」

「へえ、そのメラニンってのが多いと、白目まで黒くなるのか?」

警官の顔から笑顔が消え失せる。警官の目は、瞳も、白目の部分も、夜に溶け込むような黒色だ。

「めんどくさいな」警官が言う。「知ってるなら最初から言ってくれよ」

警官が腕を振り上げる。腕が紐になって、しなり、一瞬で黒フードをがんじがらめにする。黒フードは抜け出そうと試みるが、腕の太さほどある紐はびくともしない。

警官がほくそ笑む。

「強気な割には弱いじゃないか」

黒フードは何も言わない。警官は笑ったまま首を傾げる。

「観念したかい? 賢明だね。僕らには圧倒的な力の差がある」

警官が腕を持ち上げ、黒フードの体が宙に浮く。

「夜に出歩いて何かを企む悪い子にはおしおきしないとね」

黒フードがフードの奥でにやりと笑う。

「遺言はそれでいいか?」

黒フードから大量のトゲが湧き出す。黒フードを絞めていた紐は爆散し、黒フードは一瞬で消える。姿を追おうと警官が首を回す間に、黒フードは警官の背後に回り、背中に拳を突き刺した。警官がうめき声を上げる。

黒フードは突き刺した拳をねじるように回し、背中から黒い塊を引きずり出す。黒い塊は心臓の形をしている。普通の心臓と違い、金属質に輝いている。血管のようなものが警官の背中へと伸びている。

黒フードは警官の心臓を引っ張って、血管を引きちぎる。太いものがちぎれる音とともに警官が悲痛に叫ぶ。地面に倒れ込んだ警官は息を切らしながら黒フードを見上げる。

「君、まさか、悪魔――」

黒フードが警官を見下す。倒れ込んだ警官をなめるように見る。警官は苦悶の表情で、胸をいっぱいに動かし呼吸をしている。黒フードがあきれるようにつぶやく。

「人間仕草がうまいこった」

黒フードが警官の上で腕を掲げると、腕からトゲが飛び出し警官を突き刺す。何度もトゲを引っ込めては生やし、薄れていく警官の叫びにも動じず、念入りに警官の体を潰す。警官の体は、倒れ込んだ人の形のまま、泥のようにぐちょぐちょになった。

黒フードは大きく口を開けて警官の心臓をかみ砕く。ボリボリと音を立てて食べる。

「何度食っても不味い」

フードをつまんで持ち上げる。月明かりで顔が照らされる。灰色の肌は血の気が無い。ボサボサの前髪からのぞく目は薄黒く濁っている。整った顔立ちや、への字の太眉、濃いくまも合わさって、不遜ながら美しい妖しさを感じさせる。

黒フードは警官だったものを踏みつけ、すり潰すように足を左右に回す。

「圧倒的な力の差、ってのは、どっちのことだったんだろうなァ?」

灰色の歯をむき出してほくそ笑んだ。

カーテンの間から差す柔らかい朝日で安藤は目が覚める。体を起こしてのびをする。

玄関へ向かい、玄関ポストから新聞を取り出す。黒永が壊した玄関と、黒永が直したと言い張る天井や本などは、京極が修理してくれた。

台所でパンを取り、部屋に戻って食べ始める。新聞の一面を読み終わる前に食べ終え、片手でパン袋をまとめると、新聞を見たままゴミ箱に投げ入れる。

新聞の写真に目をとめた。倒れ込んだ人の形をした、黒い塊の写真である。記事によると、この塊は土塊のようだが、成分は土ではなく、そもそも何の物質かもわからないのだという。警察が黒い塊を片付けたものの、塊が落ちていた部分にはくっきりと黒いシミができており、掃除しても落ちないらしい。黒い塊がなぜ壊れたのか、誰が壊したのか、そもそも壊されたのかもわからない。迷惑な話だな、と安藤は思う。

新聞を読み終える。今日は休日だ。何の本を読もうかと立ち上がり、振り返ると、窓の外に黒永がいた。

「っうわ、急に来んなよ」

不満そうにベランダに座っていた黒永は窓を開けて入ってくる。頬を膨らませる黒永を見ながら安藤は窓を閉める。黒永が口を開く。

「この一ヶ月、ずっと正継を見てました」

「なんで敬語?」

「正継はずっと本を読んでいます」

「読んでますね」

「いつオレと遊んでくれますか」

「いつか」

「五日? つまり今日? 今日だよね?」黒永は安藤に詰め寄る。

「違ぇよ! お前こういうときだけ頭回るな」

安藤は黒永の頬を押しのける。黒永はひらりと浮くと、脚を安藤の肩に絡ませて、肩ごと前後に揺れる。

「やだやだ~遊んでくれなきゃやだ~」

「揺らすな、お前遠心力すげぇんだよ」

「遊ぶって言うまで揺らしてやるぅ」

「わかった、遊ぶ、遊ぶから離せ」

安藤が黒永の脚をたたくと、黒永は飛び上がるように浮いて、跳ねた声で話す。

「やった! じゃあさっそく行こ!」

「行くったってどこにだよ」

「いっぱいあるよ」黒永が指を折って数える。「ショッピングモールでしょ、遊園地でしょ、ハイキング、ちょっと遅いけど海水浴もありだよね、あとは~」

「待て待て、今日いっぺんには行けねぇぞ」

「えぇ~」

「人間の体力の限界考えろ、どれか一つだ」

「正継はどこ行きたい?」

安藤はこめかみに指先をあてて考える。

「挙げた中ならショッピングモールだな。他は準備がいる」

「じゃあショッピングに決定! そうと決まれば着替えなきゃ」

黒永が両手を合わせて掲げる。合わせた手を離していくと、手と手の間から手品のようにカーテンが現れて黒永を覆う。黒永がカーテンを開いて出てくる。

安藤はまず額に目が行く。角が無くなっている。翼や尻尾も無く、耳は人間の円い耳だ。服はスーツから軽装に変わり、パーカーとジャケットに細いパンツを合わせている。ただ服の色は濃淡があるもののすべて黒だった。身長も天井すれすれのままである。

「それ以上縮まねぇの」

「縮まないんだよねぇ」指を鳴らしカーテンが消える。「でも高い方がかっこいいでしょ」

「嫌味か?」

「正継は女の子と身長変わらないもんね」

安藤は舌打ちし、黒永はくすくす笑う。

安藤は床に積まれた本をかきわけながらクローゼットに向かう。タンスからシンプルなTシャツと大きめのズボンを取り出した。一見するとまっさらな無地だが、よく見るとしわだらけである。黒永がぎょっとする。

「それで出かける気?」

「いいだろ別に」ズボンを脱ぎ着しながら答える。

「やだやだ! そんなダサい格好、隣歩きたくない」

「じゃあ一人で行け」

「それもやだぁ~一緒に出かけるぅ~」安藤の肩を揺らす。

「揺らすなって、着替えらんねぇだろ」

着替え終わった安藤を見て、黒永がムスッとする。

「モール付いたらまず服屋行こ、オレがトータルコーディネートする」

「やだよ金かかるし」

「本はムダに買うくせに」ぼそっとつぶやく。

「お前だって昔、無駄に服持ってたろ」

「服はいいんですぅ、TPOに併せて色とか選ぶんですぅ」

受け口で話す黒永をまねて安藤も話す。

「本だってTPOに併せて選ぶんですぅ」

「じゃあ服も本みたいに選んでくださいうぅ」

安藤が吹き出して笑う。

「くださいうってなんだよ!」

「くださいうでございますぅ」

「ぜんっぜんうまくねぇっての」

ケラケラと笑う安藤に釣られて黒永もいたずらっぽく笑った。

支度を終えて外に出た安藤はスマホを確認する。

「何見てるの?」

「バスの時間いつだっけなあと思って」

「バス?」

「モール行くのに使うだろ」

「使わないよ?」

「は?」

黒永は安藤の胴を片腕でつかむと小脇に抱える。

「えっ、ん?」

「口は閉じといてねぇ」

黒永が弾丸のように飛び上がる。地上の家やビルがかすみがかるまで浮かぶと、ゆっくり落ちながら翼を出し、ショッピングモールの屋上めがけて発射した。

屋上のテラスエリアに突き刺さる寸前でふわりと浮かび、ジャケットをたなびかせてつま先から着地する。

「はい到着~」

黒永が安藤を両手で地面に下ろす。呆然としていた安藤は、段々眉間のしわを深くして、拳を握りしめる。

「やっぱお前嫌いだ」

「ええっ!?」

二人はテラスエリアから空に戻り、人気の無い路地に降り立つ。そこから歩いてショッピングモールに戻ってくる。歩いている間、安藤は不機嫌な顔で大股に歩き、その隣で申し訳なさそうに黒永も歩いていた。

「ねぇ正継、ごめんってば」

「何にごめんなんだ?」

怒気をこらえるように言う安藤に黒永は目を泳がせる。

「えっと、ごめん、わかんない……」

安藤は目を押さえて長くため息を吐く。辺りを見回してから声量を落として話す。

「俺は三つのことで怒っている」

安藤は黒永に向けて拳を出すと、順番に指を立てる。

「一つ、勝手に移動手段を決めたこと。二つ、めちゃくちゃ危険な移動手段だったこと。三つ、人がいそうな場所で悪魔の力を使ったこと」

安藤が手を下ろすより先に黒永が弁明する。

「でも、オレが運んだ方がゼッタイ早かったよ。空飛ぶのだって楽しいし、オレなら正継を落としたりしないし、飛ぶ場所だって高いとこにしたし、降りた場所も人がいないとこ選んだし」

安藤にじっと見られて黒永は言葉に詰まる。

「お前の言い分はそれでいいか?」

黒永はためらいがちにうなずく。安藤が淡々と論じる。

「俺の言い分はこうだ。確かにお前が運んだら早い。でも危険で、俺は初めての移動手段なんだから、まず俺に相談するべきだ。

空飛ぶのは楽しそうだと今は思うよ。でもいきなりやるな。お前は俺を落とさねぇだろうけどな、急にやられたらそんな判断つかないんだよ。まず怖いが先に来る。だから前もって言え、そんでゆっくり動け。

お前なりに考えて動いてくれるのはうれしいよ。でももうちょっと考えてくれ。テラスエリアは人が来る可能性が十分にある。もしお前が悪魔なのバレたら、騒ぎが起きて、せっかく遊ぼうとしたのが台無しになるだろ」

安藤が話す度に黒永の肩が下がる。安藤は眉根を上げる。無言のまま襟をいじったあと、黒永の顔をのぞき込む。黒永の目は潤み、唇をかんでいる。二人の視線が合う。

「何度も言っちまうけど、お前なりに考えてくれるのはうれしい。お前のそういう、不器用だけど優しいとこは、別に嫌いじゃない」

最後の言葉でだけ目をそらす。顔を上げる黒永から逃げるように歩き出す。

「正継」

安藤が少しだけ振り返る。

「服屋行くんだろ、俺は服とかわかんねぇから、お前に頼るわ」

黒永は目を拭うと、口角を上げて、安藤の隣に駆け寄った。

ショッピングモールは人でにぎわっていた。ゆっくりと店舗を見て回る夫婦や、跳ね回る子どもをあきれつつも笑って見守る母親、肩を寄せ合い手をつなぐ恋人など、誰もが和気あいあいとしている。

安藤と黒永は店舗案内看板に向かい、服屋を探す。黒永が選んだ服屋に向かう。モノトーンで家具や小道具が統一された、清潔感のある店舗だった。安藤は入り口にあった服をいくつか手に取り、値札を見る。どれも五桁は余裕で超える。

「まじでここで選ぶ気か」

「お金は心配しなくていいよ」

黒永は黒革の財布を取り出して中身を安藤に見せる。一万円札が詰まっている。

「出所は」安藤は冷や汗をかく。

「オレが作った」

「偽造紙幣じゃねぇか!」小声でツッコむ。

「ギゾーシヘー?」黒永が首を傾げる。

「偽物の金ってこと。犯罪だ」

「バレなきゃセーフだって。オレ本物っぽく作るの上手いもん」

「開けられねぇ玄関造ったくせに」

「お、お金は難しい仕組みが無いから大丈夫」

「むしろ玄関より金の方が難しいまであるよ」

安藤は店を出る。

「これは本よりどうって問題じゃねぇ、他の店探せ」

黒永は渋々店を出る。

二人は店舗案内看板に戻る。黒永が看板を見ながらうなる。黒永が店と価格帯を言って安藤がはねつける。それを何度か繰り返した後、もう一度服屋へ向かう。使い込まれた木目の家具が並ぶ、ヴィンテージな雰囲気の店舗だ。安藤は慣れない空気に身構えたものの、値札を見て少しほっとした。値札の数字はどれも四桁に収まっている。

「どう?」黒永が聞く。

「まあこれなら」通帳残高や本の購入費用を思い浮かべながら答える。

「やった!」

ガッツポーズをした黒永はすぐ店の奥へと駆けて行く。走りながらときどき浮かんでいる。安藤は指摘したい気持ちをぐっとこらえる。

手招きする黒永の元へ行くと、すでに何着か服を持っていた。

「とりあえず着てみて」

試着室で何着か着てみる。エメラルドのジャケットに黒いパンツ。ターコイズのカーディガンにグレーのスラックス。黒いタートルネックにワインレッドのパンツ。何かを着せてみては、黒永はじっと寄って見たり、引いてから指で四角を作り、そこをのぞき込んだりする。

安藤は額をかき、試着室の外をキョロキョロと見る。

「なあ、変じゃないか」

黒永はのぞいていた手の四角から顔を上げて答える。

「変じゃないよ、オレセレクションだもん」

「そりゃ服は変じゃねぇけど、似合わないだろ、こんな鮮やかな色」

「むしろ合ってるんだよ。オシャレリーダーのオレが選んでるんだから間違いない」

「お前のその自信どこからくんの?」

「正継はまだ人間の体なんだから、いろんな色の服を楽しみなよ」

ニコニコする黒永に安藤は驚く。

「それどういうことだ」

「あれ? 言ってなかったっけ。オレって黒しか生み出せないんだよ」

黒永は財布を取り出し偽造紙幣を見せる。

「これもね、模様はうまくできたんだけど、色が黒ずんでるでしょ? いろいろ工夫して色も近づけたんだけど、時間が経って黒くなっちゃった」

黒永の言うとおり紙幣は本物より灰色だ。先ほどまではもっと本物の色に近かった。

「正継の言うとおり使ったらバレちゃってたね。やっぱオレちゃんと考えられてないや」

黒永は財布をしまう。切り替えるように手をたたく。

「さて、まだまだ着てもらい服があるんだよ!」

「……まだあんのかよ」

「この後は靴も見に行くから」

「はあ? 服で終わりでいいだろ」

「靴まで合わせてトータルコーディネート! そのかかと丸潰れのクソダサスニーカーじゃ歩かせてあげないから」

黒永は試着室の前にそろえてあるスニーカーを指す。スニーカーは、かかとは踏み潰され、色はくすみ、ソールがところどころ欠けている。

「いいだろ履きやすいんだから」

「正継は服が変だと思ってるみたいだけど、そのスニーカーの方がよっぽど変だよ」

「うっ」

痛いところを突かれ思わず声が出る。

「正継は頭良いけどおしゃれに関してはダメダメだからね。服選びはオレに全部任せてね、ね?」

にっこりと笑う黒永に安藤はどことなく威圧感を感じる。観念したように眉間を押さえてため息を吐く。その間に黒永は服の列の中に飛んで行ってしまう。

その背中を見て、ふと先ほどの言葉がよぎる。黒永は黒しか生み出せないと言った。それは悪魔特有の問題なのだろうか、と思案する。

楽しそうに服を取る黒永を見ていると忘れかける。黒永はもう死んでいる。本来なら黒永と遊ぶこの時間は無かったのだと思うと、胸の中がもやもやとした。

結局二人は靴屋のみならず、カバン屋、雑貨屋にまで行き、安藤が頭から足までまるっと着替え終わるまで数時間かかった。

安藤が選んだのは空色のニットベストだ。ベストからワイシャツの裾を出し、グレーの細いパンツの先で茶色の革靴が光っている。来るときはポケットに入れていた財布とスマホを、小さめのボディバッグに入れなおしていた。

「やっぱ色、派手じゃねぇか?」

ベストをつまむ。服がゴワゴワして着慣れない。黒永は腰に手を当てる。

「もうっ、これが一番落ち着いた色だからって選んだんでしょ」

「そうだけど」

「オレを信じてってば」歯を見せて笑う「オレがおしゃれで間違ったことある?」

「……無ぇけどよ」

「なら自信持って! ほら、猫背だとかっこいい服も台無しだよ」

黒永が安藤の背中を押す。押されるがままに安藤は歩き出した。しわの無い服に釣られて自然と背筋が伸びる。モールが先ほどまでより広く明るく見えた。そもそもちゃんとモールを見ていただろうか、と気がつく。

二人はそれから、すし詰めのフードコートでラーメンを食べたり、ゲームコーナーでダンスゲーム勝負をしたり、カフェで甘いコーヒーを飲んだりした。

カフェを出た安藤は、片手にクッキーが入った紙袋を持っていた。黒永が薄い目で紙袋をにらむ。

「また趣味じゃないクッキー買ってる」

「いいだろ別に」

「誰にあげるの?」

「教えねぇ」

「ケチ」

「何にも言わないって言ったのお前だろ」

「やっぱりそのことと関係あるんだ」

「それで誘導したつもりか?」

二人はにらみ合い、そっぽを向く。歩き出す安藤に黒永がついて行く。安藤の目当ては本屋だった。

「結局本なの?」

「結局本だろ。俺の人生は本でできてる」

「オレもちょっとくらいないの~?」

ふと、二人は同じ方向へ振り向く。店舗のバックミュージックとは違う、生々しい祭りばやしが鳴っている。音の方へ向かうと、通路に祭りの出店が立ち並んでいた。

「こんなとこでお祭り?」

「珍しいな」

「ちょっと行ってみようよ」

「ん、本屋は逃げねぇしな。行ってみるか」

いろいろな店で老若男女が祭りを楽しんでいる。鋭い手さばきで何匹も金魚をすくう女性、お面屋でだだをこねている子ども、くじ引きの紐を真剣に選ぶ老人。ほの暗い道なのが本当に夜の出店であるように安藤は錯覚しかける。店の布が、提灯が、電灯が赤く輝き、道を柔らかい光で満たす。道に満ちた食べ物の匂いが食欲をそそる。道の奥から鳴る楽しげな祭りばやしが足取りを軽くする。

「たまにはいいな、こういうのも」

「いいでしょ?」

「なんでお前が得意げなんだよ」

二人でククッと笑う。

「正継、これやろうよ」

黒永が射的の出店を指す。

「俺やったことねぇよ」

「だいじょーぶ、オレ教えるから。おじさん、銃借りるよ」

店主が和やかにうなずく。黒永から銃を手渡され、ぎこちなく銃を構えてみる。

「いいね正継、似合ってる!」

安藤は不器用に口角を上げはにかむ。

黒永の方を見上げ、自然と周囲の様子が目にとまる。安藤は不思議そうな顔をする。

「どうしたの?」

「いや、なんつーのかな。ちょっと変な感じするっつーか」

「変?」

黒永がキョロキョロと見回す。

「この祭り、食べ物屋が一個も無くね?」

黒永が目を丸くする。安藤の言うとおり、黒永がどの店を見ても、食べ物の名前も形も無い。しかし食べ物の匂いだけはある。

「確かに変だね。おじさん、ここって食べ物屋無いの?」

店主は和やかな顔のまま微動だにしない。二人は顔を見合って困惑する。

安藤は天井を見上げる。先ほどよりも天井が暗い。光量が減っているのもそうだが、天井そのものが黒ずんでいるような気がする。店の布が、提灯が、電灯が赤くギラつく。食べ物の匂いが濃すぎて腐臭に近づいていく。祭りばやしが低く重く大きくうねる。

黒永が肩を震わせ身構える。振り返ったかと思えば安藤の腕をつかんで走り出した。

「ちょっ、おいっ」

「ごめん正継、オレ全然気づかなかった」

入り口に走るほど入り口が遠くなる。安藤は気がつく、遠くなってるんじゃない。入り口がどんどん黒い壁に飲み込まれていく。二人が着くより先に入り口は完全に飲み込まれ、辺りが一気に暗くなる。

安藤は息を切らし、膝に手を突いて呼吸を整える。息混じりに言う。

「なぁ、これって、なにが起きてんだ」

「――悪魔だ」

黒永の言葉は、息を切らしていないのに、切羽詰まった気迫を感じさせる。

「オレたち悪魔の中に閉じ込められちゃった」

安藤は息をのむ。

天井はすっかり星の無い夜だ。地面は石畳の道になり、周囲の人間は祭りを楽しみ続けている。人々の目や動きはどこか浮ついている。入り口だったところはすでに店が建ち並んでいて、どこから入ってきたのかももうわからない。

安藤はこめかみに指を当てて少し考える。指を離す。

「まず状況を整理しよう。ここは悪魔の中、ってのは間違いないのか?」

黒永は胸の前で指を組み、気落ちした声で答える。

「それは間違いないよ。もっとちゃんと言うと、悪魔が造った空間の中かな。奥から悪魔の気配がしてる」

「悪魔の気配ってのは、今まで気がつかなかったのか?」

「……ごめん」悔しげに唇をかむ。

「責めてるわけじゃない。そもそも俺は少しだって気づきようがないからな。お前が気配に気がつかなかったこと、何か解決のヒントになるかもしれない。詳しく教えてくれ」

黒永がうなずく。

「ええと、オレ、悪魔がどこにいるかとかがわかるんだ。本当は街一つくらいわかるんだけど……、今はすごく近くに寄らないとわからない」

「祭りの中まで来てもわからなかったってことか?」

「うん。たぶん、気づかれないようにいろいろ工夫しているんだと思う。何をしてるかはわからないけど」

「今悪魔に気がつく範囲が狭くなってることに理由はあるか」

「今この街には強い悪魔がいるんだ。あっ、オレも強いよ」

「はいはい」

「強い悪魔がいると、弱い悪魔の気配が弱くなって、わかりづらくなるんだ。強い悪魔自身はわかるんだけど」

あっ、と黒永が声を出す。

「でも今は、祭りの悪魔の気配がわかる」首を傾げる。「んー、でも祭りの悪魔以外の気配が全然わかんないや」

「なんでだろうな……、俺にもわからん。この線はいったんおいとくか。で、肝心なことを聞く。俺たちはどうやったら脱出できる?」

「手っ取り早いのは悪魔を殺すことかな」

一瞬間が入る。安藤は冷静な声を意識して聞く。

「悪魔を殺すにはどうするんだ」

「いろいろあるよ。めっちゃダメージ与えたり、食べたり、心臓壊したり」

「話し合いって線は」

「無いね」バッサリと言う。「飢え死にしそうな人が目の前の食べ物我慢できる? って話だよ」

安藤は少し考えてから説明し出す。

「俺たちの最優先事項は脱出だ。そのためにできることをする。祭りの悪魔には申し訳ないが死んでもらう」

「よし、殺そう!」

「一番簡単で、ここにいる人たちに危険じゃない殺し方はあるか」

黒永が感心するように驚く。

「正継は人間のことまで考えててすごいね」

「すごくねぇよ、当たり前だろ」

「オレとしては、もうちょっと自分のことを考えてほしいかな」

「自分のこと考えてるから言ってんだ。話戻すぞ。一番簡単で被害が無いのは」

「心臓を壊す!」

「どこにあるかわかるか」

「超わかる!」

「壊す手段は」

「オレが殴ってぶっ壊す!」

「シンプル、合格だ」

黒永が先導し、二人は祭りの奥へ向かう。

歩きながら、安藤は気になっていたことを黒永に聞く。できるだけ本心を悟られないよう言葉を選ぶ。

「スルーしてたけど、悪魔って心臓あるんだな」

「うん、オレもあるよ」

安藤の顔を見て、黒永が手を振りながらあっけらかんと笑う。

「オレは心臓壊されないよ。だってオレ強いもん」

黒永が自分の胸に指を立てる。

「心臓って言ってもね、金属みたいなんだよ。強い悪魔ほど心臓はとっても硬いんだ。弱い悪魔じゃ傷も付けられない、人間なんてそもそも心臓までたどり着かないよ」

「でも今近くに強い悪魔がいるんだろ」

黒永は目を細めて笑う。

「そのときはオレがぜんぶぶっ壊す」すっと無邪気な笑みに戻る。「オレ壊すのめちゃくちゃ得意でしょ?」

「……確かに壊すのは得意だ」

「でしょ。だからオレを信じて」

胸を張って通る声で言われると、安藤は流されそうになる。信じたくなる。

「気配が近づいてきたね」

道の終わりが近づく。店の並びが途切れた先に階段が現れる。階段の先には鳥居に似た赤いアーチが見えた。進もうとした安藤を、黒永が腕でさえぎる。

「どうした」

「悪魔の近くに誰かいる」

「誰かって」

「わからない、けど一人。コイツも悪魔っぽいけど、なんか変な気配だ」

二人は身を隠しながら階段を上る。近くに茂みを見つけると、そそくさと隠れる。

茂みから顔をのぞく。石畳の広い空間の先に、黒い神社がある。どこか嘘くさく見えるのは、障子が観音開きになっているからかもしれない。開いた障子の裏へ移動し、中をのぞき見る。

建物の中は真っ暗だ。閉じた仏壇が一つあり、人の頭くらいの黒い心臓が張り付いている。心臓から伸びる血管が仏壇に絡みつき、何本かは地面に根を張っていた。

心臓の前に、黒いパーカーを着た人物がいる。男性とも女性ともとれる後ろ姿で、深くフードをかぶっており、ひどい猫背だ。

黒フードは少しだけ振り向いた後、また心臓を見る。袖の中から手を出し、心臓の前に手のひらを出す。手のひらからトゲが飛び出し、太い血管に突き刺さった。周囲から泣き声のような咆哮が響き、安藤と黒永は耳をふさぐ。黒フードは動じず、何度も何度もトゲを血管に突き刺し、そのたびに空間が叫ぶ。

やがて仏壇に張り付いていた血管はほとんど千切れ、とれかかった心臓を黒フードがもぎ取る。黒フードが心臓をかじった。固いせんべいのように貪る。あっという間に食べ尽くし、周囲の叫び声も徐々に弱くか細くなっていく。

黒フードが声を出す。

「そこにいるんだろ」

安藤は胸が跳ねる。

「いるんだろ、悪魔。こそこそしてねぇで出てこいよ」

踏み出そうとした安藤の肩を黒永が押さえる。安藤が見上げると、黒永は自分の口に人差し指を当てた。

黒永が神社の入り口で仁王立ちになる。安藤は黒永をじっと見る。しばらくして、神社から声が聞こえてくる。

「強いな。相当人を食べたろ」

黒永は何も答えない。すました顔でじっと前を見てる。

「欲しいな、その心臓」

突き刺さる重い音。黒永の体中に太いトゲが刺さる。えぐるようにねじ込まれ、黒い液体が吹き出す。

「あれ?」黒永があっけに取られる。

トゲが引っ込み、すぐ次のトゲが刺さる。紐がしなるように引っ込む。ドラム缶ほど太いトゲが黒永の胸に大穴を開けた。

安藤は声を上げようとして口を押さえる。今声を出したら黒永の配慮が無駄になる。黒永は胸の穴から滝のように液体を流し続けている。

「お前バケモンだな」黒フードが笑う。「この一瞬で心臓の位置を動かしやがった」

黒永は冷たく黒フードを見下すと、自身の穴を囲むように手を回す。液体が逆流し穴を埋める。黒フードが高笑いする。

「強ェなァお前! 初めて会ったよこんな強いの」

黒フードが肩を鳴らす。

「肩慣らしにちょうどいいぜ。今度は体ごとぶっ潰してやる!」

黒永が手を掲げる。安藤はとっさに走り出し、黒永の腰に体当たりした。

「正継?!」

黒永は安藤を抱えて宙返りする。足先をトゲがかすめ、戻っていく。黒永は翼を出してホバリングする。

「急に来たら危ないじゃん!」

「逃げろ黒永」

切羽詰まりながら言う。

「アイツの狙いはたぶんお前だ。祭りの悪魔が死んだなら脱出できる。逃げよう」

黒永が下を見る。安藤も釣られる。黒フードは神社から出て安藤たちを見上げている。フードを持ち上げる黒フードと目が合ったような気がした。

背後から光が差す。振り返ると、闇に覆われていた空間が、徐々に光を取り戻していた。店も、匂いも、祭りばやしも、少しずつ薄れていく。

黒フードはフードをつまんで下げると、ちらりと安藤たちを見てから、光の方へと走り出した。黒フードが光の中へ消えるのを見届けてから、黒永は地上に降りる。

黒永は安藤をゆっくり地面に下ろす。安藤は黒永の頭からつま先まで何度も見返す。

「お前、大丈夫か」

「平気だよ、もう元通りでしょ」

黒永の体は家を出たときと同じ状態に戻っていた。パーカーにはしわ一つ無く、肌は傷一つ無い陶器のようである。

安藤は大きく息を吐きながら地面にへたりこむ。全身から力が抜ける。

黒永がかがみ、安藤の肩に手を置く。肩が震えているのが手のひらに伝わる。安藤はうつむいて顔が見えない。黒永は足と手を地面に付けて安藤の顔をのぞき込む。安藤はうるんだ目をこらし、時折鼻をすすったりしながら、浅く呼吸を繰り返している。腹を押さえた手で服を握りしめる。

心配そうに黒永に見つめられ、安藤は言葉を絞り出す。

「ごめん」息を吸う。「俺、隠れてたのに、飛び出しちまった」

「いいよいいよ」黒永が焦って手を振る。「正継が正しいと思ってしたことでしょ」

安藤がうなずく。うつむいたようにも見えた。

黒永はしゃがみなおし、気の抜けた声で言う。

「オレもごめんね。正継に心配かけちゃった」

でもでも、と言いながら、腕を構えて宙を軽く殴る。

「オレ、ホント~に強いんだよ! あのまま戦ってたらオレが勝ってたもん」

安藤は答えない。黒永はオロオロして何も言えなくなる。

ふと黒永が見上げると、光がすぐそこまで近づいていた。ゆっくりと上空を通り過ぎ、道の奥へ奥へと光が戻っていく。神社は光を浴びて土くれのように崩れていく。

道の先では、祭りを楽しんでいた人たちが戸惑っていた。キョロキョロ辺りを見渡す人や、ほうけたように頭をかく人などがいる。だがどの人も首を傾げながらモールへと戻っていく。

「正継、顔上げてよ」

少し頭を持ち上げる安藤に、優しい声で「ね、上げて」とささやく。安藤が手のひらで目を拭い、顔を上げる。黒永が両手で自分の顔を覆い、「わっ」といいながら広げ、手を振りながら笑う。

「ほら、オレちゃんとここにいるよ」

「……馬鹿にしてんのか」

「もう、違うよ」

口をとがらせた黒永は、息を抜くように笑い、膝に腕を置いて語りかける。

「ね、昔、約束したよね」

「……約束」

声に出して反すうする。

「そう、約束だ」

光が差す。黒永の輪郭を白く照らし、体が暗い影になる。赤い瞳が輝く。細くつり上げた目も、柔らかいアーチを描く眉も、薄く微笑む唇も、すべてが自信に満ちあふれている。黒い影に目が吸い込まれていく。優しい声が唱えた。

「オレは正継を一人にしない。何度死んでも、殺されても、正継のところに帰ってくる。だから、信じて」

安藤は小さく口を開けたまま黒永を見る。やがて口を結び、目を絞るように細めながら、ゆっくりうなずいた。

黒永は安藤の背中をたたく。

「ほら正継、モール戻ってきたよ! 本屋行ってテンアゲしよ!」

黒永が差しのべた手を取って安藤が立ち上がる。黒永が安藤の腕をつかみ、本屋へと引きずっていく。

本屋を指しながら話す黒永を、安藤はちらりと見上げる。目がしぼんですぐうつむく。歩きながら思う。

トゲに突き刺された黒永を見たとき、怖くなった。冷静になろうとするほど息が上がった。今も思い出そうとして息が詰まりそうだ。何が怖いのかわからない。ただこの感覚に心当たりがある。

黒永が死んだあの日と同じだ。

教室では誰もが誰かといた。昼食を食べながら談笑する女子たち、スマホをいじりながら時折言葉を交わす男子たち、机に座っている別クラスの生徒と誰かの席に座って話すクラスメイト。安藤は自分の席で本を読んでいた。『囚われた日本社会』というタイトルの、紺の単色に白い縁が付いた新書だ。

スマホをいじっていた男子生徒がけだるくつぶやく。

「うわ、これやば」

他の生徒も「やべーな」「真っ赤じゃん」「いや黒だろ」と話す。一人の生徒が「何が?」と言う。

「火事だって、刑務所で」

安藤の肩が震える。刑務所、火事、という単語が耳の奥で引っかかった。男子生徒たちがしばらく話した後、安藤はリュックから折りたたみ式携帯電話を取り出す。

ニュースサイトを見る。記事一覧のトップに刑務所の火事が速報として入っていた。決定ボタンを押す手が震える。記事によれば、昼頃刑務所にて火事があったらしい。かなりの大火事で、刑務所全体が焼けており、入所者や職員らの安否はほとんどわかっていないという。

安藤は胸を押さえて立ち上がる。変に思われないようにとゆっくり歩こうとしても、急く気持ちに釣られて早足になる。

お手洗いの個室に駆け込んで、ズボンは下ろさずに座る。トイレを急いでいる人みたいだ、と普段なら考えた。誰にどう見られるかを考える余裕はもう無かった。携帯電話の画面を凝視する。新着記事には火事の動画が添付されていた。刑務所の端から端まで燃えている。黒い煙が刑務所を覆い尽くす。

携帯電話を握りしめて、額に押し当てる。すがるように願う。

「黒永」

生きていてほしい、という気持ちの裏で、お前じゃありませんように、と願う。火事の原因は黒永であるように思えて仕方がなかった。

最後に黒永から来た手紙を思い出す。自分がいかに健康か、いかに施設で行儀がいいかということが強調された手紙は、「約束はかならず守るよ」という一文で締めくくられていた。悪い想像ばかり膨らんだ。例えば、脱獄の合図ではないかと。

黒永は無期懲役の判決を受けていた。主な罪は両親殺害。動機は受験に反対されたため。その受験動機は、安藤と同じ学校へ行くためである。

お前はいつもそうだ、と安藤は思う。俺のために、安易な考えで動いて、失敗して、しっぺ返しを食らう。

俺のせいだ。

黒永が死ぬのは俺のせいだ。

安藤は学校を早退した。何度もニュースを確認して、知った。刑務所の火事で生き残った人間は誰もいなかった。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7