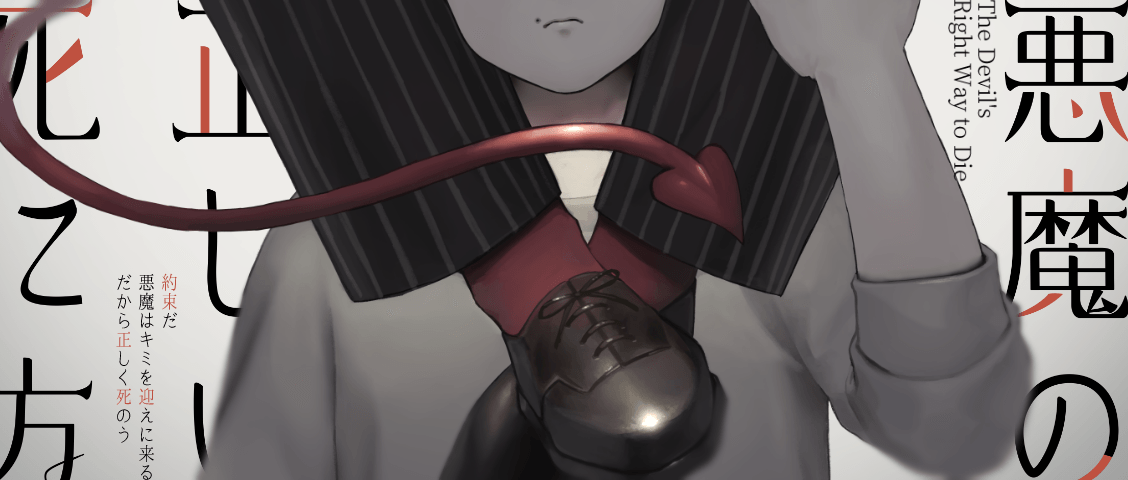

長編小説『悪魔の正しい死に方』

第四章 悪魔を殺す悪魔

「まだ黒永様を殺すことはできません」

安藤の言葉を聞いて京極は言い放つ。安藤はあっけにとられる。

十二月の第一日曜日、家を訪問した京極に、黒永殺害の意思を伝えた。それがこの返答である。

安藤は必死に訴える。

「なんでですか、死神だって黒永を殺したいんでしょ」

「理由は一つ。黒永様が納得していないと、魂の機能が使えないからです」

安藤は乗り出した体を戻し、京極の説明を聞く。

「以前ご説明した通り、黒永様を殺す方法は、『魂の機能で黒永様の魂と心臓を切り離すこと』です。これは信頼する者同士であり、かつ名前を知っていることが使用条件になります。問題は前者です。安藤様と黒永様は現在、不和の状態にあるようですね」

安藤は下唇に力を入れて窓を見る。黒永が割った窓は死神が修復してくれた。死神が安藤の護衛をしているということは、黒永とケンカ別れしたことも知っている。

「その状態では魂の機能が上手く作動しない可能性があります。もし作動したとして、黒永様が抵抗しても失敗します。ですから今は黒永様を殺すことができません」

安藤は肩を落とす。京極の言うことは理にかなっていた。自分だけが決めるのでは意味が無かったのかと落胆する。それを事前に説明しておいてほしかったとも思った。

「差し出がましいようですがご忠言申し上げます。安藤様はご自身の選択に納得されていないのではありませんか」

「……京極さんまでそう言うんですか」

「私は何度か、悪魔の介錯人候補の方と交渉をしております。その中で、介錯に後悔していた方と安藤様の姿に類似点が見られます。

加えて私は、魂を直接見ることができます。魂には持ち主の記憶や感情が記録されています。安藤様の魂には、黒永様を殺すことに対して納得の感情が記録されていません」

「……じゃあなんの感情が記録されてるんですか」

京極が困った顔になり、安藤は後悔する。

「すみません、意地悪く言い過ぎました」

「いじわるだったのですか?」

余計に安藤は顔をしかめる。

「私は魂を見ることはできますが、意図を想像することはできません。もし想像できたとして不確実なことは申し上げられません。ですから事実のみをお話しします。黒永様を殺すことに関する感情は、諦観かと」

「諦観……」

「黒永様を殺す決心、あまり良い感情で決めたこととは思えません。あなたの一生に関わる決断です。考える時間はまだあります。ご納得の上で決断されますようお願い申し上げます」

安藤は唇をかむ。時間は無いんですよ、と言い返したかったが、押し殺して「はい」と返した。

休日、安藤は再び藤沢を家に招いた。藤沢とともに机につく。

「すみません、こっちはあんまり調べられてなくて」

「問題ありません。安藤さんの安否なども立派な情報の一つですし、狙われてる人間が不用意に出歩く訳にもいきませんから」

まず安藤が近況を報告する。

「こっちは問題ないです。不審者とかも特に見てないですし」

「黒永さんもいますからね。抑止力としては十分でしょう」

「いや、アイツは……」

目をそらした安藤を藤沢が不思議がる。黒永とケンカしたことを話す。ただし死神からの依頼の件は伏せ「黒永を殺した方がいいのではと考えている」と伝えるに留めた。

「それでここ二週間くらい口きいてないんです」

「彼にしては珍しいですね、三日で我慢できなくなって話しかけるのかと」

「大体のケンカはそうですよ。アイツ子どもっぽくて、なんなら普通の園児より我慢ができない。ただでかいケンカしたときは、昔からこうですね。三ヶ月くらい口きかなかったこともあります。それはそれで子どもっぽいっつーか、だだこねてるっつーか」

頬杖を突いて鼻を鳴らす安藤に、藤沢がクスリと笑う。

「すみません、笑うような話題ではないのですが、つい昔を思い出しました」

「昔?」

「兄弟ゲンカをしたことがあって。上の兄と、弟と。兄のときは私が口をきかなくて、弟のときは弟が口をきかなくて、弟のときはわざと絡みにいって困らせてました」

「へぇ、意外です」

「よく言われます。でも私、周りが思ってるよりカッとなる方ですよ」

へぇ、と安藤が息を吐く。まったくそう見えなかった。

「話をそらしてしまいました」顔が元の無表情に戻る。「報告を続けます」

藤沢がタブレットを取り出す。

「江島に仲間がいるという報告を受けて、江島の交友関係を洗い直しました。彼には年の近い友人もおらず、両親とはほとんど縁を切ったような状態。仕事もしていないため、職場関係の知人などもいません。そこで、これを見てください」

タブレット画面にあるウェブサイトが映る。モダンなデザインで温かみのある色のサイトは、タイトルに「大口の悪魔被害者の会」と書かれていた。

「やっぱりこのサイトに行き着きますよね」

「安藤さんもご存じでしたか」

「ちょうどこの話をしようと思ってたんです。ただサイト以上のことは調べられなくて」

「まずサイトの話をしましょうか。大口の悪魔、大口夢成によって殺された被害者の遺族で主に構成されている組織のようです。大口が公式に殺害したのは三人ですが、それ以上の遺族が集まっているように思います」

サイトに掲載された写真を見る。セミナーや交流会の食事風景が映っているが、少なくても、飲食店の大部屋に収まるような人数、多いと体育館に収まるような人数がいる。

「たぶん、大口が食事のために殺害した人の遺族ですよね」

「そうだと思います。ただし活動方針にあるとおり、大口の悪魔被害者のみならず、悪魔事件全体の受け口になることも目指しているようです。なので悪魔事件の遺族のみならず、悪魔に襲われて生き延びた人なども考えられるかと」

「なるほど。でも写真の空気感を見る限り、変な団体には見えませんよね。周りから見たら宗教団体か何かに見えるかもですけど」

「そうですね、私も行ったことがありますが、セミナーも交流会も、変な空気は無かったと思います」

「行ったことあるんですか」目を丸くする。

「悪魔事件取材の一環として。そのときは大口夢成の事件の取材でしたから、江島心については調査しませんでした。ただ」

藤沢が別の画面を映す。写真アプリだ。あるフォルダを開くと、カメラロールに取材写真と思われるものが並ぶ。

「このときは気にしていなかったのですが。会員の何人かの姿を見てみてください」

写真をスクロールする。記事掲載用と思われる人物写真や、荷物運びなど裏方の作業写真の中に、時折肌が黒ずんだ人物がいる。褐色などではない、血の気の無い灰色だ。服の色も黒ずんでいる。

「姿が悪魔に近づいている」安藤が口に手を当てる。

「彼らはある時期を境に表舞台には出なくなりました。またこのとき取材した会の代表、この方ですね」

男性を指す。少し年老いた男性だ。肌は灰色である。

「彼は取材後、代表を辞めました。その後会いに行ったときは、もっと肌の色が濃くなっていたと記憶しています」

「江島はこの会にいたんですか」

藤沢がうなずく。

「過去の交流会の写真を見つけました。これです」

カメラロールから写真を選択する。少し古い写真だった。人数はまだ六人。隅にいる江島が、先ほどの元代表に笑顔で肩を抱かれ、はにかんでいる。肌が白い。

「よく見つけましたね」

「昔のブログに掲載していたようです。ブログサービスを一度変更していて、過去のブログは削除されていました。なんとかネットの海をたどって探し出したのがこれです」

「お疲れ様です……」

「これで江島と被害者の会の関連性は判明しましたね」

「被害者の会の会員は、一部が悪魔化していて、江島の仲間の可能性が高い。それぞれ単独行動だったり、別の仲間がいたりするかもしれないですけど」

安藤が頭を抱えてうなる。

「でもこの先がわかんないですね。どれだけ悪魔化した人間がいるか正確にわからないし、誰が何の能力を持ってるかもわからない。いつ襲ってくるかも」

「時期はまだわかるかもしれません。私は十二月二十五日に決行すると考えています」

安藤がハッとする。大口と十二月二十五日と聞けば一つしか浮かばない。

「死刑執行日」

「死に損なった悪魔を今度こそ自分たちの手で葬る。私が犯人ならそう考えます。確証はありませんが」

安藤は頭の中でカレンダーを思い浮かべる。今日は十二月七日だ。

「あと十七日でどれだけ調べられますかね」

「わかりません。悪魔化した会員一つとっても、どれだけの規模感かわかりませんから、調査量の把握が難しい」

「そうですよね」

頭をかく安藤を藤沢がじっと見つめる。

「安藤さんがここまで調査に熱心になるとは思っていませんでした」

「あー……、俺不真面目そうですもんね」

「そうではなく。安藤さんは自身の安否より他者の安全を優先していたので」

安藤は目を伏せる。この人にも言われるのかと思う。というより発端はこの人だったような気もした。

安藤はポツポツと話す。

「さっきも言ったんですけど、俺、黒永を殺さなくちゃいけないって考えてて。でも俺が黒永より先に死んだら、絶対暴走するじゃないですか」

「するでしょうね。街一個は容易に吹き飛ばしそうです」

「でしょ。だから俺、アイツより先に死ぬわけにはいかないんです。死ぬならアイツが死んだ後じゃないとダメなんです」

目を絞る安藤に藤沢が目を細める。手帳をパラパラとめくり、手を止めると、口をつく。

「もう一つ、私の想像をお話しします。江島の狙いは、大口の家族を殺し、大口を呼び寄せて、大口を殺すこと。大口の家族はもう一人います」

安藤は怪訝な表情を浮かべる。

「俺一人っ子ですけど」

「兄弟以外の家族がいるでしょう」

「でも大口は天涯孤独で、」

そこまで言いかけて、口に触れる。目が泳ぐ。

「俺の母親」

「そうです」

「でもあの人、今生きてるかどうかわからないんですよ」

「調べる価値はあります。死んだという報告は無いのですから」

「だけど」脳から否定材料をかき集める。「大口の能力は、子どもに関するものです。子どもだけが重要だと考えてても不思議じゃない」

「私が犯人なら」強く吐く。「保険を用意します。子ども一人では心許ない。探し出せるかもわからない。ならもう一人の親族である妻も用意しておこうと」

それに、と藤沢。

「彼女の実家は大口の事件の際に報道されたことがあります。貴方を探すよりは糸口があったと思いますよ」

安藤は息をのむ。開いた口がふさがらない。緩んだ手を握りこんでも力が入りきらない。脱力する。力が抜けているのに楽だと思えなかった。

「安藤さん」

顔を上げる。藤沢が手を組んで、安藤をまっすぐ見つめる。鋭い目と眉の微妙な角度が、無表情さに力強さを与えていた。藤沢が提案する。

「貴方のお母さま、安藤守理さんに会ってみませんか」

「……、えっ」

商店街にはイルミネーションが灯り、家族連れや恋人たちが行き交っている。ケーキ屋の横を通る。中はにぎわっていて、店内の列が絶えない。クリスマス当日に買う人間もいるのか、と安藤はぼんやり思う。そういった風習にはまるでなじみがなかった。

一度だけ覚えがある。大口がクリスマスケーキを作って家族に振る舞ったことがある。料理上手な大口と対照的に守理は料理が苦手だった。大口逮捕後に食べた彼女の料理は、正直おいしくなかったというのが安藤の感想だ。ただ精神的に参っていた時期でもあったので、彼女の力量だけの問題ではなかったのかもしれないと今は思う。

Tシャツと短パン、すり切れたコートを着た安藤とは逆に、藤沢はいつも通りスーツ姿だ。端から見てどう映るのだろうと思う。家族にも恋人にも、同僚にだって見えない。安藤は前髪をいじる。

「ホントに会うんですか」

「ここまで来て何言ってるんですか」少し怒った口調になる。

「いやだって」声量を落とす。「計画が実行されるかもしれない日ですよ、一カ所に集まらない方がいいんじゃ」

「逆です。一カ所に集まった方が黒永さんも守りやすいでしょう」

「いや、アイツは」目をそらす。

「何かあれば助けに来ますよ。ケンカしてたって大事な友人なんですから」

安藤は不満げに首をかく。

「そもそも、なんで教えてくれなかったんですか、俺の母親を知ってるって」

「調査協力を承諾していただく切り札として用意していました。ですが必要なくなったので、言う機会を逃しました。途中まで調査に必要な情報ではありませんでしたし」

「だからって。大体なんで知ってるんですか」

「何度も申し上げた通り、人間の領域で調べられないことは私に無いんですよ」

にやりと笑う藤沢に、安藤は下唇を上げる。

目的地が近づくにつれ歩幅が狭まる。見かねた藤沢が大股で歩き、安藤は小走りする。

集合場所は個人経営のレストランで、藤沢の知人の店だという。角を曲がって、ビルの下に店が見えた。少し昔のファミレスを思わせる、素朴な外観の店だった。

食品サンプルが並んだ棚を中腰で眺める女性がいた。藤沢が近づいても気がつかない。藤沢が肩をたたくと、肩を震わせ、ゆっくり振り向く。

彼女はマスクをはずす。安藤守理だ。守理は安藤を見て目を開く。守理は素朴な顔つきだが、つり目やつり眉からりんとした印象を受ける。だが安藤の記憶の中より目が垂れていて、昔より優しそうに見えた。顔のしわの中で唯一ほうれい線は目視できる。メイクはあまりしていない。

安藤と守理は同じ目線の高さで見つめ合う。守理は安藤の頭からつま先を眺めて、口をつく。

「本当に正継さんなのね」

安藤はぎこちなく手をあげる。

「久しぶり、です」

です、は思わず付け足した。守理は息をのみ、体の前に両手を重ねる。動かなくなった二人に藤沢が声をかける。

「中に入りましょうか」

店内は昭和を思わせる場所だった。備品はよく手入れされている。テーブルもイスも磨かれていて、水色を基調とした模様付きの壁紙を、レトロな時計や黒板メニューがさらににぎやかす。物は雑多だがうるさくはなく、雰囲気が統一されている。

何人か客が入っていた。安藤は客の顔をちらりと見る。どの客の肌も、日本人によくあるベージュ色だ。胸をなで下ろす。ここに来る道中も気が気ではなかった。

店の一番奥、角の四人席に二人で座る。藤沢は隣の二人席に一人で座った。藤沢いわく、「事件のことはひとまず置いておいて、まず親子の再会を楽しんでほしい」とのことだった。「何をのんきな」と返すと、「互いを知らなければ守れるものも守れなくなる、信頼関係も重要だ」などと言い含められた。藤沢の考えがどうにも読めなかった。

安藤と守理はずっと沈黙していたが、守理が店のメニューを手に取り、安藤に渡した。メニューを眺める。内容が微妙に頭に入ってこない。

「えと、守理さんは、何食べますか」

守理の顔に一瞬、悲しみの色が混じる。守理はメニューに視線を落とす。

「ずっと悩んでいるの。外にあったメニューも美味しそうだったし、外に無いメニューも黒板に書いてあって。正継さんは?」

「俺も悩んでて。こんだけ料理あるとちょっと悩みますね」

「そうね」

少し笑って、また言葉が無くなる。こういうとき普通どういう会話をするのだろう、と安藤は焦る。

メニューを見ながら別のことを悩む。守理をさんづけで呼んだときの顔を思い出し、後悔した。十年以上会っていない母親をどう呼べばいいのかわからず、どう呼んでいたか思い出すこともできず、とりあえず守理に倣った。

守理は昔から他者をさん付けで呼ぶ。夫も子も、犬でも名前にさんを付ける。元々他人行儀な人だから、自分もそういう態度で良いだろうと高をくくった。子どもから一線を引かれる母親の気持ちを想像できなかった。だからといって今更母親とも呼べなかった。

隣の席ではすでに藤沢が料理を注文していた。安藤もせっつかれるようにメニューを決める。少しして守理もメニューを決めた。

料理が届く。安藤は和風グラタン、守理は明太子パスタだ。守理の料理が先に届いたが、安藤の料理を待ってから食べ始めた。

グラタンをすくい、一つだけ小さく息を吹き、口に含む。濃厚で複雑な風味のチーズと、ジャガイモや野菜のシンプルなおいしさの相性がとてもいい。チーズの焦げ目が口内でアクセントになる。ガツガツと口に入れる。やけどしそうな熱さがたまらない。

守理が笑いを漏らす。安藤が顔を上げる。

「すごくおいしそうに食べるのね」

「あっ、すみません、ついおいしくて」

「わたしもそう。最近自分の料理ばかり食べてたから、とても新鮮。正継さんは?」

「あ、俺は、自分じゃあまり料理しなくて。料理自体は嫌いじゃないんですけど、時間があまりなくて」

「忙しいの?」

「えーと、仕事はそんなに。ただ家事とか、生活習慣とかこなして、趣味もしたいってなると、料理の時間が先に削られるっていうか」

「もう就職してたのね」

安藤は驚く。そこからか、と気がついた。安藤が高校卒業後すぐ就職したことを守理は知らない。それどころか、安藤がどこに暮らしているのか、どこに進学していたのか、誰と交友関係があるのか、安藤と別れてから約十一年間のことを何一つ知らないのである。自分の思い至らなさを安藤は歯がゆく思う。

守理が話題を変える。

「趣味、というのは読書のことかしら」

「そうです」

「最近は何の本を読んだの?」

安藤は瞬時に思考を巡らせる。最近読んだ本の中で、当たり障りがなく、だがつまらないわけでもない本をリストアップし、簡単なあらすじをまとめる。この思考の感覚は就職活動の面接を思い起こした。

「『日本デジタル洪水』っていう本が面白かったです。少し前の本で、まだSNSが発展してなかった時代に、これから日本は情報社会になって、どんな人間も情報の量や質に翻弄されるぞ、って予見した本です」

守理が身を乗り出す。

「面白そう。執筆者は?」

「有名な電子機器メーカーの社員で、日本でもよく知られてる電子機器の開発に携わっていた方です」

「当事者ならではの視点で書かれたのね。私も読んでみたい」

「あー……、どうだろう、もう絶版してる気がします。古い本だし、ネットでも情報ほぼ無いし」

「そうなの……」

守理がシュンとする。思ったより食いつかれて焦っていた安藤は、口をつく。

「よければ貸しましょうか。家にあるんで」

守理の顔が明るくなる。

「なら後で正継さんの家に寄りましょう。正継さんの住んでいる所も見てみたいし」

守理の表情はあまり変わらないが、少し笑んだ角度の目や口元、スパゲッティを口に含む軽やかな手つきから、楽しげなことは伝わった。

その後も最近読んだ本を挙げ続ける。守理は基本うなずいて、ときに身を乗り出して本の詳細を深掘りする。興味のあるときと無いときで差がある人だと思った。あえて態度を変えているわけではなく、自然とそうなってしまうのだろうと安藤は察する。自分の興味関心に正直なのだ。安藤自身にもそういうところがあった。

守理の様子に安藤は面食らう。記憶の中の守理とは印象が違った。安藤が対面していた守理は、いつも不機嫌で、うつむき、申し訳なさそうにしているかと思えば、安藤のやることに細かく口を挟み、ときには怒鳴った。しつけのためにたたかれたこともある。興味のあることに時間を割く余裕は彼女に無かった。

今の彼女には落ち着きがある。つきものが落ちたように顔がすっきりしている。若い頃より若々しく見えた。というより、若い頃の方がしぼんでいて、今が元に戻った状態にも思う。

食事を終えた二人はコーヒーを注文した。届いてすぐ飲む安藤に対し、守理はカップを手で包んでいる。

「正継さん、あまり変わってなくて安心した」

「そうですかね」

自分自身では変わった方だと思っていた。

「本が好きなままだし、グラタンも好きだし、食べ方も、自分が夢中になるとそこしか見えない感じ、ずっと変わってない」

クスクス笑う守理に安藤がはにかむ。

「ずっとこうして話していたいのだけど」コーヒーに口を近づけて、口を離す。「本題に入りましょうか」

安藤はつばを飲む。

「今日呼んだのは、貴方に危険を知らせるためです」

安藤は、悪殺事件のこと、江島のこと、安藤と守理が狙われていることを話す。手を組んでじっと聞いていた守理は、説明が終わってからつぶやく。

「悲しい計画ね。誰も幸せにならない、計画を起こす彼らですら。私たちが死んだって夢成さんは来ないのに」

「あの人は来ないんでしょうか。江島たちは来ると確信しているみたいなんですが」

「来ないわ」はっきり言う。「あの人と約束しているもの」

「約束?」

守理は頬に手を当てて宙を見る。

「どこから話せばいいのかしら。どこまで話していいかもわからないけど、駄目だったら駄目って言われるわね」

独り言で自己完結し、両手の指を机の縁に添える。

「わたし、ある人から依頼を受けているの。夢成さんを殺してほしいって」

安藤は目を丸くする。

「守理さんも?」

守理も驚く。

「もしかして、正継さんも?」

安藤は、友人が悪魔になったこと、京極和夫という人物から依頼を受けていること、友人を殺すつもりであることを伝える。京極が死神であることは伏せた。基本的に死神の存在は他言無用だと京極に言われている。だが守理は京極のことを知っていた。

「わたしも京極さんから依頼を受けているの。夢成さんも納得していて、来年には殺すと決まっている。夢成さんはもう人を殺さないと約束した。殺さないように京極さんたちも協力してくれている。詳しくは言えないけど、夢成さんが人を殺す理由はもう無いの。だから来ないわ」

そう聞いて安藤は納得した。京極が安藤に伏せた内容はこれだったのだ。守理が大口の介錯人だと京極は知っていて、なんらかの事情を考慮して安藤に隠したのである。

「人生って変な方に転がっていくものね」

守理がコーヒーをすする。

「身内が悪魔だったり、それが理由で殺されそうになったり、身内の死刑執行日に親子が再会したり、親子そろって大事な人の介錯を引き受けたり。でもきっと必然なんだわ。そうなるように因果ができているのよ」

守理の言葉はときどきつかみ所が無いように思えた。返事のしづらさからだろうか、と安藤は思い至る。自分に言い聞かせているようにも聞こえた。

守理さん、と安藤が言う。

「向こうがどう出てくるかはわかりません。だけど何かあったとき、守理さんは巻き込みたくないんです。今日は一日どこか安全な場所にいてくれませんか。守理さんなら、京極さんたちも守ってくれるはずです」

「正継さんはどうするの」口調が静かに強まる。

「……俺は、藤沢さんと調査します」

「捕まってしまったら?」

口ごもる。未だにどうするか決めかねていた。黒永のために死にたくはないが、江島たちの意思に反抗できる気もしなかった。

「正継さんが戦うなら、わたしも戦います」

「戦うって」自分の手を握る。「貴方に何ができるんですか」

「できます。わたしが捕まれば江島さんたちの目的は達成される。夢成さんが来なくても諦めがつくかもしれない。そこで夢成さんの代わりにわたしが殺されてもかまわない」

「何言ってるんですか。彼らは本気なんです、本当に大口を呼び出そうとしてる。その意味がわかってるんですか」

「わかっているから言っているんです。彼らの夢がかなうことはない。だとすれば彼らの感情の矛先はどこに向ければいいのでしょう。ずっと暗い霧の中を歩くようなことを彼らに強いることになる。もしかしたら暴走した彼らの矛先が罪の無い人に向くかもしれない、彼ら自身にも向くかもしれない。彼らはそんなこと望んでいないのに。ならわたしが矛先になります。わたしにはそれをするだけの資格と義務がある。彼らに殺されるなら本望です」

安藤は絶句する。守理の言葉のどこにも嘘が感じられなかった。彼女は背筋を伸ばし、前を向いて、よどみなく言葉を紡いだ。

「どうして」安藤はうつむく。「どうして、そんなにはっきり、自分のことが決められるんですか」

自分で自分の言葉がわからなかった。今聞くことではないとわかっていて、あまりにも抽象的で、それでも吹き出してきた本音だった。

しばらく無言だった守理は、コーヒーを一口飲み、おもむろに語り出す。

「わたしも昔は不幸になろうとする人間だった。不幸になることが当然だと思っていた。でも心のどこかでずっと納得できていなかったの」

安藤は顔を上げる。守理が「少し長くなるわ」と言う。

「わたしの考えはある人との出会いで変わった。そうね、Nさんと呼びましょう。

出会った頃のNさんはギラギラしてた。平静を装っていたけど、わたしへの憎しみが態度のすべてからにじみ出ていて、わたしの何もかもを暴いて殺してやろうって、自分なら殺せるって自信にあふれていた。Nさんは最初から夢成さんの事件の遺族だって明かしていた。

話すうちにNさんは態度が変化した。私への殺意がどんどんしぼんでいって、なんで殺したいのかわからなくなっていった。理由がわかったのは、Nさんが泣きながらわたしのところに来た日。

彼と彼の仲間は悪魔を殺して回っていたのだけど、仲間の一人が大けがを負ったの。もう戦える体でも、楽な生活ができる体でもなくなった。それでも仲間は、『まだ戦いたい』『戦えない自分が恥ずかしい』『戦いの中で死んでもいい』と言ったそうよ。

Nさんは後悔していた。元々仲間たちは、Nさんが集めて結成させた大口の悪魔被害者の会の人だったの。同じ悲しみを持つ遺族が互いを癒やせるように、支えられるように、そう願って作った会だった。なのに、そんな仲間たちを不幸にしている、とNさんは絶望した。

Nさんが本当に願っていたのは、人を幸せにすること。悪魔に苦しむ人々を守り、人が人として生きられるようにすること。Nさんにとってわたしは人間だった。だからわたしを殺すことに悩み始めていた。だけど暴走する仲間たちを見て、わたしを守りたい気持ちと仲間を思う気持ちの間で板挟みになってしまった。

そんなNさんを見て思ったの。わたしが不幸になるだけじゃ誰も幸せにならない。もちろん誰かを不幸にする復讐で心が満たされることもあるわ。それならいいの、そうではないから問題なの。

なぜ不幸に納得できないかようやく理解した。ならどうすれば納得できる生き方ができるのか。私が一番納得できるのは、人として正しく生きること、人として意義を持って死ぬこと。

わたしは決断した。夢成さんの罪を背負う。そして人の理に従い、悪魔に苦しむ人たちを人の道にあるまま幸せに導く。これがわたしの正しい生き方で、わたしの正しい死に方。そう確信したから、わたしはこれからも自分で自分を決断できる」

守理はふっと息を吐いて、コーヒーを飲む。守理への意識が途切れるのを安藤は知覚した。まばたきも忘れるような時間だった。

「正継さんはきっと今、何かに悩んでいるのよね」

「……はい」

「わたしが言うのもおこがましいけれど。正継さんもわたしと同じで、自分で自分のことを決めないと納得できない人よ。それに、幸せにも不幸にも納得ができない。なら少し視点を変えてみて。生き方ではなくて、死に方を考えるの。死に方には、幸せという尺度とは別に、納得という尺度を持たせやすい。生き方にはみんなずっと悩むでしょ、いつまでも正解が無いまま続くから。でも死に方は人間に一つしか無い。だから正継さんにとって一番正しい死に方を考えてね」

安藤はうなずく。守理の言葉はまだ上手く飲み込めていない。だが自分では見つけられなかった道筋に光を当ててもらったような気がした。

「ええと、それで、江島さんたちの話だったわね」

守理はコーヒーを飲もうとして空だったことに気がつく。

「おかわりをもらおうかしら」

守理が手を挙げようとすると、藤沢が席を立ち、安藤の隣に座った。

「倫さん?」

守理が驚く。安藤もうろたえる。藤沢は背もたれに軽く寄りかかり、足を組む。

「守理さんのお話、興味深く拝聴しました。我々も正しい死に方を志します」

藤沢が懐に手を入れ、拳銃を取り出し、安藤の頭に突きつける。安藤は固まったまま藤沢を横目に見る。

安藤と守理の席の周りに人が集まってくる。席に座っていた人々、厨房のコック、店員、その他の不明な人物たち。約十人ほどの彼らの半数が、灰色の肌をしている。彼らは拳銃や包丁、槍を安藤と守理に突きつける。

「手を挙げてください」藤沢の冷たい声が鳴る。「我々は大口の悪魔を殺す者たち、『悪魔を殺す悪魔』。今からお二人を誘拐します」

拳銃を強く押しつけられ、安藤はゆっくり手を挙げる。首筋に冷や汗が垂れる。守理も安藤に倣い手を挙げる。

藤沢たちは安藤と守理を立たせ、店の裏口へと歩かせる。店の裏にはワゴン車が三台止まっていた。藤沢と安藤、守理を含めた何人かが中央の車に乗り、残りの人間は別の車に乗る。そのまま三台の車は郊外へと走り去った。

一時間以上走った先で車が止まる。山奥だ。古びた公民館のような廃墟が建っている。安藤と守理が連れて行かれたのは、廃墟の一室、狭い仮眠室だった。

仮眠室では江島が待っていた。二段ベッドから立ち上がった彼は、手から縄を生み出し、安藤と守理を後ろ手に縛る。二人をベッドに座らせ、藤沢の後ろに立つ。藤沢はパイプイスを広げると、入り口の前を陣取るように座る。足を組み、組んだ手を膝に乗せ、少し背をそった。

「改めて自己紹介します」抑揚のついた口調で、いつもより男声的だ。「私は藤沢倫。江島律の弟、江島心の姉。性別はご想像にお任せします。大口の悪魔被害者の会から派生した、大口の悪魔を殺すことを目的とした組織、『悪魔を殺す悪魔』のリーダーです」

安藤は守理を盗み見る。守理は動じていない。

藤沢は演説を続ける。

「お二人にはこれから、大口の悪魔を呼び出すための生け贄になっていただきます。夜、上階のホールにお二人をご案内します。そこでお二人をしばらくいたぶります。大口の悪魔を呼び出したところで、お二人を殺し、大口の悪魔も殺します。いたぶる段階で大口が来なければその時点で殺します。ご質問はありますか」

「質問いいですか」安藤が言う。

「どうぞ」手を安藤に示す。

「この建物には祭りの悪魔の能力が使われていますよね。その状態では、俺らをいたぶっても大口に気がつかれないのではないですか」

「素晴らしい着眼点です。ですが問題ありません。貴方がたをいたぶる前に祭りの悪魔の能力は解除します」

「この街には今、大口以外に強い悪魔がいることをご存じのはずです。ソイツは俺の気配を感じたらすぐすっ飛んでくる。大口が来る前にソイツに襲われると思います」

「それも問題ありません。我々はその悪魔をスーツの悪魔と呼んでいます。この建物は、スーツの悪魔は感知できないが、大口の悪魔は感知できる範囲にあります。スーツの悪魔が来ることはありません」

「わたしも一つ」守理が言う。

「どうぞ」手を指す。

「先ほどのわたしたちの会話を聞いていたならわかるはずです。大口の悪魔は来ません。大口の悪魔が来なかった場合、あなたたちはどうするつもりですか」

「来るさ」江島が言う。「大口の能力のことはわかってる。人を殺さない約束をしただとか、殺す理由が無いとかって話らしいが、悪魔にはそんなこと関係ない。ヤツらは自分の本能にあらがえない」

藤沢が手を挙げると、江島は口をつぐむ。

「我々の望みはただ一つ、大口の悪魔を殺すことです。そのためならどんなか細い可能性にでも賭けると誓いました。ご心配痛み入ります。しかしもう決めたことです。――ご質問は以上でよろしいでしょうか」

安藤と守理は黙る。藤沢は沈黙を了承と捉えて立ち上がる。

「しばしお待ちください。外には監視員がおりますので、逃走は図らないことをおすすめします。定刻までは外に声や物音が聞こえることも無いため、助けを呼んでも無駄です。では」

藤沢はパイプイスを持って部屋を出る。江島も続いて退出した。

安藤と守理は顔を見合わせる。

「俺は連れて行かれるまでおとなしくしてようと思います。藤沢さんが言うとおり、何をしてもここからは出られないので。守理さんは」

「わたしもそうするわ」

守理は押し黙って目を伏せる。安藤は話しかけようとして止めた。守理は怖がっているのかと思ったが、彼女の性格から何かを考えているのだろうと察する。そういうとき自分なら邪魔されたくない、と安藤は思う。

安藤も考える。思考は想定よりさえている。これからの行動をまとめる。

夜にはホールに連れられ、祭りの悪魔の能力を解除してから、安藤たちは痛めつけられる。大口が来ても来なくても殺害される。今は死ねない、と定義した。まだ自分の中に迷いがあるが、少なくとも今死ぬのは違った。目標は死なないことに決める。

守理は死なない、と仮定する。京極が「殺すのに苦労する」と評価する黒永に対し、「殺すことはできない」と大口は断定されている。大口を唯一殺せる守理を死神は守るはずだと思った。

いつ死神が来るのかはわからなかった。祭りの悪魔の能力が解除される前か後か、どれくらい前に・後になるか、死神の行動は予測がつかない。自分が死なないという観点においてここに頼るのは危ういとした。

自分自身で逃げ出したり戦ったりすることも無駄だと判断する。江島たちは悪魔の力を持っている。藤沢は持っているかわからないが、もし藤沢一人を倒せても、他の人間から逃げ切れなければ意味が無い。

一番の可能性は黒永だ。安藤は何かあったときのために、いくつかの痕跡を残していた。もしこの痕跡に黒永が気がついたり、痕跡をたどったりできれば、祭りの悪魔の能力などがあっても助けに来られるかもしれない。藤沢と相談して決めた作戦で、ただし安藤が具体的に何をしていたのかを藤沢は知らない。

問題は三つ。黒永が痕跡に気がつくか、黒永に安藤の居場所が推理できるか、藤沢が痕跡を消すか。前者二つは考えても仕方がないとした。後者に関して安藤は悩む。

藤沢が事件を起こすことにどうしても納得がいかなかった。藤沢には大口を憎む動機がある。藤沢の言葉が嘘とも思えない。それでも藤沢が人間を殺そうとしていると信じられなかった。何かを見落としている気がする。この線は今考察できないとし、考慮しないことにした。

自分の方針を確認する。藤沢たちの命令には従う。黒永を待つ。黒永が来なければ、死神を待つ。

安藤はベッドに横たわる。乾いた布団はさわり心地が悪い。それでも寝られるだけマシだと思い、目を閉じた。一度起こされて食事を取った後もう一度眠る。守理も眠った。起きても寝た気はしなかった。

最近読んだ本の内容を脳内で唱えていると、ノック音が鳴った。藤沢が入ってくる。

「時間です。行きましょう」

安藤と守理は、藤沢と男二人に連れられてホールに入る。ホールの一面は大窓だった。薄黒いガラスから月明かりが薄く差している。ホールの床には所々に亀裂が入り、あちこちに草が生えている。ホールに集まった約二十人の人々は、安藤と守理、藤沢を除いて、全員肌が灰色だ。

「総員、配置につけ」藤沢の一声で人々が動き出す。

江島が大窓の前に立つ。江島を他の人間が囲い、各々の武器を構える。安藤と守理は部屋の奥に座らされた。二人の後ろに藤沢が立つ。

藤沢が腕時計を確認し、言い放つ。

「これより作戦を開始する」

江島が振り払うように手を振る。黒ずんでいた窓が、幕が開くように透明になり、外の光が部屋を照らす。

窓の外、バルコニーに、男が降り立った。彼は安藤をさらにさえなくした顔で、しかし安藤の二倍は身長がある。髪も、目も、肌も、ワイシャツも、すべてが黒い。歩き出した彼は窓を突き破って部屋に侵入する。体中に突き刺さったガラスの破片が体の中に沈んでいく。彼の体には傷一つ無い。

ホールにいた人間たちがどよめく。

「うろたえるなッ」

江島が活を入れると、人々は武器を構え直す。江島は藤沢に目配せして、侵入してきた男に声をかけた。

「こんばんは。突然だけど、アンタの名前、聞いていいかな」

男は足を止める。瞬きをして、話し出す。間の抜けた高い声だがゆったりした口調だ。

「こんばんは。ボクは大口夢成。君たちが探している大口の悪魔だよ」

「自己紹介ありがとう。ここらにゃ擬態の上手い悪魔がいてね、確認したかったんだ」

江島は手を額に掲げる。

「じゃあ、死んでくれ」

天井からトゲが落ちる。大口の頭を貫き、体ごと押しつぶす。地面に刺さったトゲから、黒い土塊が浮かび上がり、一カ所に集まると、大口の体が再生した。

江島の攻撃を合図に、周囲の人間も大口に攻撃する。ある者は銃を撃ち、ある者は槍を投げる。玉や刃、石つぶて、トゲ、縄、ハンマー、様々な武器が飛び交う。

大口が武器を振り払えば、武器も、大口の腕もボロボロに崩れる。

「攻撃が効いてるぞ!」一人が叫ぶ。

「攻め続けろ!」江島も叫ぶ。

避けようとした大口の足が止まる。地面から腕が生え、大口の足をつかんでいる。浮かぼうともがく大口にどんどん大量の腕が絡みつく。人間たちが腕ごと大口を攻撃する。

段々大口の再生速度が遅くなっていく。江島の黒い腕が大口の首根っこをつかむ。

「終わりだ」

江島が大口の頭からかぶりつき、金属音を鳴らしながらかみ砕いていく。江島がすべて食べ終える。

周囲の人間が息をのむ。江島がつぶやく。

「違う」

振り返った江島が吠える。

「総員警戒! コードB! こいつは大口じゃァないッ!」

各々がまた武器を生み出し構える。安藤は食べられる大口を見て気がついた。心臓が無かった。今食べられたものは大口本人ではない。

ある男の肩を誰かがたたく。男が振り返ると、同じ顔の男がそこに立っていた。男が大声を上げて飛び退く。

「お前誰だ!」

「そっちこそ誰だよ」同じ顔がしゃべる。

他の人間たちにも、一人につき一人、同じ人間が声をかける。江島は自分の前にいたもう一人の自分を、右腕に生やした刀で切り捨てる。

「悪魔の能力だ、目の前の偽物ぶっ壊せ!」

各々が偽の自分を破壊するが、また横から、後ろから、上から自分が生えてくる。彼らは自分も自分以外の人間も攻撃する。本物も偽物も傷つけ合う。乱闘騒ぎが始まった。

「何してる!」

「違うんだ、体が、勝手にっ」

江島が食いしばる。口から煙を吐き出し、部屋全体に吹きかける。部屋にいた灰色肌の人間たちは全員苦しみもだえる。何人かの体が崩れ落ちる。形の残っている人間たちは、体中が赤黒く腫れて、床にはいつくばってけいれんしていた。

江島の体が震える。拳を握り、天井に向かって叫ぶ。

「姿現せ、黒永ァ!」

「うるさいなぁ、聞こえてるよ」

窓の前の床が水面のように揺らぎ、波紋の中心から黒永が出てくる。出てきた瞬間江島がトゲを飛ばす。黒永は粉砕され、別の黒永が天井から出てくる。トゲで壊す、壁から出てくる、トゲ、床、トゲ、壁、と繰り返し、江島が膝をつく。息を切らしている。

安藤たちの前に立ち塞がるように黒永が現れる。

「もう止めたら? モグラたたきもいい加減飽きたよ」

「オレはまだ、負けてねェ」

「諦めが悪いなぁ。じゃあこれでどう?」

黒永が指を鳴らすと、黒永と江島の間の床が裂けた。床だけではない、部屋全体が裂けて、江島がいる方の部屋だけが下へ沈んでいく。

江島が手を伸ばして走り出して、指が黒永に届くよりずっと前に、エレベーターのように部屋が落ちていった。

部屋が静かになる。部屋にできた大きな吹き抜けから森が見える。外を見ていた黒永は、振り返る。月の光が体を柔らかく縁取る。舞うほこりが細かく輝く。不機嫌な表情も神秘的に見えた。黒永がつぶやく。

「これでオレの勝ちね」

言葉は藤沢に向けられていた。藤沢は持っていた拳銃を遠くに投げ捨てる。

「ええ、私の負けです」

黒永を縁取る光が一層強まる。黒永が振り返ると、外には大勢の死神たちがいた。一番大きな死神、京極が入ってくる。

「来ちゃったか。ま、決着はついたからいーや」

藤沢が驚いた顔で死神たちを見渡す。

「彼らは」

「教えなーい。だってどーせ忘れちゃうもん」

一人の死神が藤沢に手を差し出し、藤沢が手を取ると、外へ案内する。京極が安藤たちの縄をほどき、安藤たちは立ち上がる。

黒永が安藤の肩に手をかける。

「正継はオレが連れて帰るから」

京極は少し考えてから言う。

「護衛を一人付けます。それでよろしければ」

黒永は口をとがらせたが、

「それでいーよ」

そう言って安藤を脇に抱える。

「おいっ、何すんだお前っ」

「何って帰るんだよ」

「だからってこの方法、――うわっ」

安藤の言葉を聞かず黒永は空に飛び立った。

黒永は雲よりも低く、ゆっくりと空を飛ぶ。安藤は腕を組む。

「なぁ、他に方法ねぇの?」

「方法って?」黒永は不機嫌にしゃべる。

「なんかこう、安全そうな飛び方。いや、お前は俺を落とさねぇけど、気持ち的に怖いんだよこの抱えられ方」

「じゃあ飛行機でも作る?」

「極端すぎる。目立つだろうが飛行機は」

「正継わがまま~」

「お前ほどじゃねぇ」

そのまま二人は無言になる。今になって、黒永とケンカ中だったことを思い出し、気まずくなった。

安藤が口を開く。

「正直、黒永は助けに来ないと思ってた」

「はぁ? 何それ、最悪なんだけど」

「だってお前馬鹿だし」

「バカって言う方がバカなんだよ」

「その返しする奴の方が馬鹿だ」

「バカは正継だよ、オレが正継を助けないわけないじゃん」

「お前は一回前科あるだろ」

「前科はあるけど正継を助けなかったことはない」

「その前科じゃなくて」言いよどむ。「一回死んでるだろ」

黒永の目が泳ぐ。

「でもオレ、帰ってきたじゃん」

「……そうだな、帰ってきた」

地上を見下ろす。夜景が輝いている。安藤の住む街にある、長く大きい道路に、赤い明かりが並んでいる。見慣れた駅を空から見ると、不思議さと安心が混ざって感じられる。帰ってきたんだ、と胸をなで下ろす。息を吐いて、自然と言葉も出てくる。

「お前が帰ってきたとき、俺、実はうれしかったよ。ずっとお前に置いていかれたと思ってたから」

「どうしたの急に、変に素直じゃん」黒永が心配する。

「誘拐ハイだ」

「誘拐ハイ?!」

「人間は誘拐されると気持ちが高ぶって、普段なら言わないようなことを言う。つり橋効果の進化形だ」

「怖いよ、例えがわかんないよ」

「酔っ払いみたいなもんだ。しばらく付き合え」

「付き合うけど……」

「それでさ、今日お前が迎えに来てくれて、やっぱりうれしかった。前にした約束、覚えてるか」

「忘れるわけない」

「俺を一人にしない、迎えに来る、って言われたとき、変な奴だって思った」

「何それひど!」

「だってそうだろ」吹き出して笑う。「友達に向かってそういうこと普通言わねぇよ」

「普通が何か知らないくせに」

「ん、知らん。聞いた話なだけだ。でも、変な奴だって思って、そんな変な言葉を支えにしてずっと生きてきたんだ」

目を拭って、押さえる。黒永が止まって、顔をのぞき込む。

「イス作ろうか」

「大丈夫、このままでいい」

黒永が飛び始める。先ほどよりゆっくりと飛ぶ。

「俺、一人になりたくなかったんだな。やっとわかった。こんな簡単なことだったんだ。すごい遠回りしたな」

手の甲で涙を拭い、鼻をすする。黒永がハンカチを一枚作り出して安藤に渡す。安藤はハンカチで鼻を押さえる。

「一人になりたくないよ。俺がどんだけ悪魔だって罵られても、殴られても、駄目だって言われても、俺は一人になりたくない。そう思うってことが、俺が一番悪魔だって証拠なんだ。自分勝手で、自分のことが一番大事で、自分のためにしか生きられない」

押しつぶしたような声が鳴る。

「俺、悪魔なんだなぁ」

前を見ていた黒永は、柔らかくつぶやく。

「キミが悪魔だから、オレは救われたんだよ」

安藤は泣き続ける。黒永はそれ以上何も言わず、ただゆっくりと空を飛んだ。

悪殺事件および安藤親子誘拐事件は、死神の手によって幕を閉じた。死神が警察に通報し、藤沢・江島たち『悪魔を殺す悪魔』のメンバーは逮捕された。

後で安藤が聞いたところによると、黒永は安藤が残した痕跡をたどって、自力で安藤を見つけたらしい。そこで、江島たちがいる廃墟に徐々に自身の体を染み込ませ、偽大口として姿を現したタイミングで建物に成り代わったのだという。江島たちは黒永の気配を大口の気配と勘違いしたと推察された。江島たちは黒永の擬態を警戒していたが、一瞬の判断が両者の勝敗を分けた。

江島たちは大した罪には問われないというのは京極の談である。江島たちの誘拐手口は立証できず、悪魔殺しが人間の法で罪になるわけもない。

ずっと後に安藤が藤沢から聞いたことだが、藤沢が悪殺事件調査中の安藤を見つけたのは、半分偶然で半分必然だった。安藤の現居住区にはあたりを付けていて、その周辺を探しこんでいたとき、江島が起こした悪殺事件現場で安藤を目撃したそうだ。

一度目の安藤誘拐事件のとき安藤を助けたのは、「今計画を起こすと黒永の制御がきかず、仲間が死ぬ可能性があるため」「誘拐事件を解決することで自身の信用度を上げ、本番の誘拐を容易にするため」などが理由だった。江島から監禁場所は聞いていたが、自分の推理力を黒永に披露するため、また誘拐事件解決の流れを不自然に思われないために、あえて監禁場所を調査したらしい。

藤沢は安藤親子を殺すつもりが無かった。江島はそれに気がつかなかった。後になって藤沢はこう評価する。「悪魔を殺したいという思いは同じでしたからね。私は大口があそこに来ていたら、全力を尽くして殺しましたよ」

安藤親子誘拐事件から数日後、安藤は留置所にいる藤沢と面会した。面会室に現れた藤沢は、普段と変わらない様子で、しかし困ったように言った。

「私が言うのもおかしいですが、よく犯人に会おうと思いますね」

「まだ納得できていないことがあるので」

「答えられる範囲で答えましょう」

声のトーンは、いつもの薄い抑揚と、誘拐事件のときの濃い抑揚の間ぐらいだった。声質は中性的である。

「藤沢さんは黒永と勝負をしてたと聞きました。推理勝負だって。誰も殺さず助け出したら黒永の勝ち、そうでなければ藤沢さんの勝ち」

藤沢がちらりと横を見る。藤沢の斜め後ろには警察官がいた。話を遮る様子は無い。

「そうです」

「それを聞いてやっぱり思ったんです。藤沢さんは大口を呼ぶつもりは無かったんじゃないかって」

藤沢は両手を軽く組んで机の上に置く。

「二十五日、守理さんがNさんの話をしましたよね。Nは私のことです。私は大口殺しに全力を尽くしていた。だけど仲間の怪我をきっかけに考え方を変えた。というより、元々あった考え方に回帰したのでしょう。私は人間の幸せを望んでいる。だから仲間を人の道に戻したかった。そして、安藤さんと守理さんが、人として幸せになる道を絶やしたくなかった。それが私のすべてです。腑に落ちましたか」

「大体は。その、言い方悪いんですけど。よく加害者親族の幸せを望めますね。純粋に不思議に思います。たとえ許せたとして幸せになってほしいなんて思えないですよ、普通」

「もし守理さんが黒永愛一のような人物なら思わなかったでしょうね。……守理さんは自罰的な人でした。私が殺意を見せても当然のように受け入れて、『殺すなら殺しなさい』と宣言する人でした。覚悟を決めていて、だけどいつだって悲しみをまとっている人、そう感じました。それで守理さんの見方が変わったんです。夫に守られてのうのうと生きている悪魔の家族ではなく、夫の罪を自分のことのように抱えて生きている、私と同じ人間なのだと」

それで、と藤沢。

「仲間のことを守理さんに相談しました。そしたら、一緒に仲間を止めてくれると言ってくれて。実は私の計画をすべて知っていたんです。知っていてあの日、この街に来てくれました。私は守理さんに感謝してもしきれません。それに安藤さん、貴方もです」

「俺?」

「私はずっと貴方を探していました。探していた理由は二つ。一つは仲間を納得させるため。もう一つは、守理さんと安藤さんを再会させて、守理さんを幸せにするため。守理さんは大口の事件で加熱した報道から逃がすために貴方を手放した。でもずっと後悔していたんです。ただでさえ父親に裏切られた思いでいたのに、母親にも手放されて、恨んでいるのではないかと」

「そんな、恨んでなんかないです。むしろ俺が恨まれていると」

「貴方も思うでしょうね。守理さんも思っていたんです。私は悪魔事件によって不幸になってしまった人たちが不幸なままでいることが許せなかった。そんな人たちを救うのが自分の使命でした。これは今でも変わっていません」

ですが、と藤沢。

「貴方と、それに黒永愛一の悪魔と出会って、また自分の考え方が変わりました。

私は悪魔のことを『歪んだ決意をしているもの』と呼んでいます。自分が一番正しいと思いこんで、正しさのためなら何をしてもいいと思っているものたち。でも安藤さんは、自分の正しさをいつも疑っていて、正しさのために犠牲が出ないように模索していた。

安藤さんと会った後に、鏡を見て思い直しました。自分も悪魔だったんだなと。私は仲間のために人間の体のままでいました。だから悪魔に近づいていく仲間が怖かった。でも、私も悪魔に近づいていたんです。人が幸せになるために、どんな手を使ってもいいと思っていた。自分が一番憎い悪魔に自分がなっていたんです。それがまた怖かった」

手を固く握りしめる。

「黒永愛一の悪魔……、便宜上黒永愛一と呼びますが。彼は最悪ですね。私が今まで出会った悪魔の中で一番嫌いです。彼が人間の頃に出会っていても嫌いだったでしょう」

安藤は渋い顔をする。そうだろうなと思った。藤沢が言う悪魔の考え方を一番体現しているのが黒永だ。

「でも、私の本質を映し出した人物だとも思います。彼の存在もまた、自分の歪みに気がつくきっかけでした。

彼のことは今でも嫌いです。でも彼は、彼なりに努力している。その姿には少しだけ、ほんの少しだけですが、勇気づけられます。心や体が悪魔になっても、また人の道に戻れるのだと。

私は罰を受けます。人から与えられる罰は犯した罪には足りないでしょう。その分をこれから償っていきます。時間はかかりますが、仲間を人の道に戻していきます。弟も、私の歪んだ決意のためにずいぶん命を削らせてしまいました。短い生涯になるとは思いますが、弟が、心が、本当に自分らしく生きられる道をともに探していきます。そうしていかなければ私は死ぬことができない」

藤沢は組んだ手を祈るように唇に当てる。安藤を見つめる。安藤も藤沢の目を見る。

「貴方と出会えたおかげで自分の生き方を見つめ直すことができました。貴方を傷つけた事実は消えません。必要なら恨んでください。それでも私は、貴方がこの先幸せになることを望みます。どうか守理さんとともに、人として、幸せに生きてください」

安藤は瞳だけでうつむいて、しかしすぐ見つめなおす。まぶたに力が入る。

「わかりました。でも俺は、幸せに生きることはできません。俺は幸せにも不幸にも納得ができない。どういう生き方をしていけるのかはまだ手探りです。でも、貴方と出会えたおかげで、俺はずっと悩んでいた問題の答えに近づけました。貴方が貴方を悪魔と言うように、俺も悪魔です。自分の中でようやく決心がついた。だから悪魔として、正しい死に方をします。貴方も納得する死に方をします。だから、貴方も納得ができる死に方をしてください」

藤沢の瞳が揺れて、口を結び、眉尻を下げて微笑んだ。

「やっぱり貴方たちは親子ですね」

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7