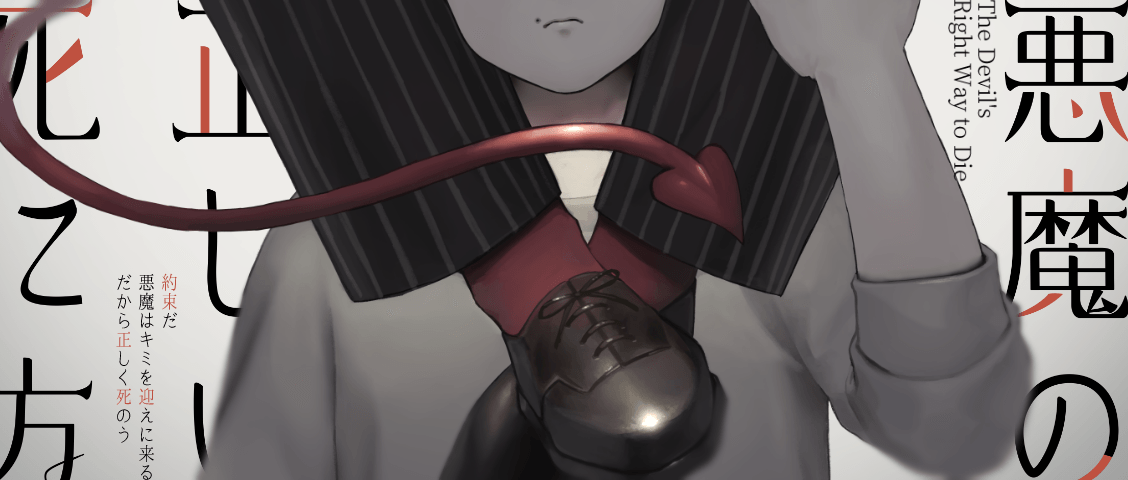

長編小説『悪魔の正しい死に方』

第二章 悪魔殺害事件

部屋の隅で大男が正座をしている。大きなマントを着ていること以外は大柄なビジネスマンにも見える。男は大きい指でクッキーをつまむと、大きな口で小さくかじり、顔のあらゆる部分を緩ませて微笑んだ。

「至福です。やはりクッキーは至上です」

満足げな京極を横目に安藤が机の角に座る。

「昨日遠出したんで、珍しいクッキーを探してきました」

「ありがたいです。この間のクッキーもおいしいかったのですが、これもまた美味です」

「ならよかったです」ほっとしたように笑う「ちょっと振り回したんで、割れてるかもしれませんけど」

「確かに少し割れていますが、クッキーは割れていてもクッキー、不変の美食ですよ」

もぐもぐと食べ続ける京極に、安藤は話を切り出す。

「京極さん、悪魔についての質問ってしてもいいですか」

京極が真剣な顔つきに戻る。クッキーを置き、安藤と向かい合う。

「かまいません。ただし業務進行上お答えできかねる場合もあります」

京極の回答に少し身構えるが、準備していた質問を続ける。

「昨日、悪魔がらみの事件に巻き込まれて、それで俺、悪魔のことまったく知らないなって気づいたんです。黒永を殺すかどうか決めるのに、悪魔のこと知らないまま決めるのも、自分の中で収まり悪くて」

「なるほど、把握しました。悪魔の介錯人候補の方に判断材料を提供するのも死神の仕事です。ご説明いたしましょう。

悪魔とは、『不浄』の塊です。

人間には魂があります。血液や脳の電気信号のような生きるためのエネルギーの一つです。エンジンが煙を出すように使えば老廃物が出ます。この老廃物を不浄と呼びます。

不浄は自然に消えます。体を洗えば汚れが落ちるのと同じです。ですがまれに、不浄をためこむ方がいらっしゃいます。その方の死後、不浄が塊となり、魂を取り込んで動き始めます。これが悪魔です。

質問はありますか」

「悪魔には心臓がありますよね。人間と同じものなんでしょうか」

「違います。例えるならのりです。魂と不浄は通常接着しません。人体と魂は接着します。不浄は人体の一部である心臓を模倣し、魂をとどめます。悪魔が心臓を失うと死ぬのは、魂が不浄から離れてエネルギー切れを起こすためです」

安藤は過去の京極の発言を思い出す。京極は今の黒永のことを「黒永様の悪魔」と呼称していた。

「悪魔が不浄なら、なんで本人みたく振る舞うんでしょうか」

「魂を模倣するからです。魂の役割の一つに人間の記録があります。人間の感情、思考、行動、あらゆるものを記録しています。不浄はこれを模倣し、多くの場合生前の人間のように振る舞います。振る舞いであって、意思ではありません。悪魔に意思はありません」

悪魔に意思はない、その言葉で用意していた質問がすべて脳から投げ出される。ほうける安藤を見かねて京極が語り出す。

「不浄に意思はありませんが、不浄の動作は魂に記録されます。ですから完全に本人と違う、とは言い切れません。

ですが。不浄は魂を消費します。人体が消費するより高速です。いつか黒永様の魂はこの世から消えます。安藤様。あなただけが黒永様の魂を助けることができます」

「……俺だけ、ですか」

「魂の機能を使います。信頼する者だけが、魂と人体を切り離せる方法があるのです。これは悪魔にも有効です。黒永様が信頼しているのは、安藤様だけと存じます」

助けられるのは俺だけ、頭の中で言葉を繰り返す。安藤は縮こまって押し黙る。京極は一歩下がり、正座を組み直すと、指先を床に添えて、丁寧にお辞儀する。

「申し訳ありません。安藤様を急かすような物言いになってしまいました」

「あっいえ、そういうわけじゃないです。か、顔上げてください」

京極は腰を少しだけ上げたものの、顔は沈んだままだ。

「人間でないのは我々も同じです。命ではないものが命を脅かすのは、あってはならないことです」

安藤はじっと京極を見る。京極の言葉は、京極らしくないようにも、京極らしいようにも思えた。安藤はまっすぐ京極の方に向いて、しっかりと言う。

「顔を上げてください。京極さんにいろいろ教えてもらって、悪魔のことがわかってきました。まだ時間はかかりますけど、黒永のこと、ちゃんと決めたいって思えました」

京極が顔を上げる。相変わらずの無表情だが、少しだけ目が細まる。

「そう言っていただけますと幸いです」

安藤は一呼吸置くと、再び質問する。

「もう少し聞いてもいいですか。例えば悪魔の心臓を食べる人がいたとして」人、という言葉に一瞬引っかかるが、続ける。「その目的ってなんなんでしょう」

京極が少し考えた後、頭を下げる。

「申し訳ありませんが、お答えできかねます。おそらくその質問は、黒永様を殺すかどうかの判断に関与しません。

お答えしたい気持ちもあります。しかし我々の情報は本来、人間には容易に開示できないもの。悪魔や死神など、人知を超えた存在がいると知られれば、人々を混乱させます。それを防ぐために、必要最低限しかお話しできないのです」

「……そうですか、わかりました」

安藤は納得した。京極の言うことには一理ある。そして京極がそのルールを破るとは考えられなかった。

「ええと、質問はこれで全部です。ありがとうございます」

「お役に立てたのなら幸いです。また何かありましたらご質問ください」

京極はクッキーを食べ始める。緩んだ顔つきが思い出したようにハッとする。

「安藤様はこのクッキーを召し上がりましたか?」

「いえ、食べてませんけど」

「でしたら安藤様も召し上がってください」

「俺はいいですよ、いつでも食べられますし。京極さんが全部食べてください」

「お気遣いありがとうございます。しかし私は、クッキーを食べることも好きですが、人間とともにクッキーを食べることも好きです。私の身勝手なお願いで恐縮ですが、安藤様にもこの幸せをおすそわけできたら幸いです」

微笑む京極に少し戸惑うが、ぎこちなく微笑み返す。

「えと、そしたら俺も食べます。実はちょっと気になってたんですよね」

クッキーを一つ手に取って食べる。品のある甘さで、生地はサクサクと歯が通る。クリーミィな香りが鼻を抜けた。

「おいしいですね」

「はい、とても」

甘い香りとともに和やかな空気が流れる。体が透明な大男とクッキーを食べ合うことになるとは、少し前には思いつかなかった。それでもこの不可思議な状況を受け入れている自分が、それほど不自然に感じられなかった。

京極が去ってから、安藤は朝刊を読み始める。朝読んだときから気になることがあり、京極の話を聞いてから考えをまとめることにしていた。

紙面には昨日起きたショッピングモールの事件が書かれている。悪魔という単語は一言も出てこない。新聞によれば、モールのとある場所で大きな黒い塊が発見されたという。モール関係者も、周囲にいた客も、突然現れたと証言する。これらは各地で発見された黒い塊と同一とみなされており、黒い塊周辺で似た人物が目撃されている。黒いフードを被った小柄な人物らしい。

モールで見つかった黒い塊は祭りの悪魔が作り出した神社だ。安藤が見た黒フードは、各地で目撃されている黒フードと同一人物ではないかと推察する。

パソコンでSNSを見る。いくつか単語を検索すると、各地で発見された黒い塊、悪魔の死体の写真がいくつも表示された。いくつかの写真では、人型の悪魔の胸元だけへこんでいるのが確認できる。まるでそこだけ心臓が抜き取られたようだ、と投稿文章には書かれていた。

一つの結論にたどり着く。黒フードは各地で悪魔を殺しているのではないか。黒永はまた、狙われるのではないか。

その週の土曜、安藤は出かける。家の鍵を閉めたとき、上空から黒永が舞い降りた。

「正継珍しーね、お出かけなんて」

「別に買い物とかには出てるよ」

「でもこの時間じゃないでしょ」

「なんで生活習慣把握してんだよキモいな」

歩き出す安藤を、黒永も歩いて追いかける。

「歩くんなら角とかも引っ込めろよ」

「今誰も見てないからへーき」

「そういう問題じゃねぇっての」

閑静な住宅街を進んで公園にたどり着く。街の小さな公園で、遊具が寂しげにたたずんでいる。無人だった。

公園の角に銅像の台だけがある。台の上は黒いシミで汚れていた。シミは台から地面へと伸びており、人の形にも見えた。

「なにこれ」

「悪魔の死体があったところだ」

黒永は驚いて、かがんでシミをじっと見る。

「ホントだ、ほんの少し悪魔の気配がする」

黒永は立ち上がる。

「でもなんで正継はここに来たの?」

安藤は悪魔が誰かに殺されているかもしれないという考察を伝える。

「なんでそういうことが起きてるのか気になったんだ。推理小説みたいで面白そうだし、ちょっと調べてみようと思って」

「正継って意外とチャレンジャーだよね」

よぉし、と黒永は気合いを入れる。

「なんか楽しそうだしオレも手伝う!」

安藤は渋い顔をしたが、思い直すように目を伏せる。

「確かに、悪魔のことは悪魔に聞いた方がいいか」顔を上げる。「足ひっぱんなよ」

「もちろん」

黒永は手を口に当てて考える。

「まずは事件の名前を考えないとね」

「そこからか」

「悪魔連続殺害事件ってどう? 略して悪殺事件」

「あえて考えるほどでもねぇ名前。わかりやすくていいけどよ」

安藤たちは公園を出る。他の悪殺事件現場を確認するためだ。歩きながら安藤は説く。

「俺たちが解明するべき謎は三つ」安藤は一つずつ指を立てる。「悪殺事件とは何か。犯人は誰か。犯人の目的は何か」

黒永が眉根を寄せる。

「もう全部わかってない? 悪魔を殺してる事件で、犯人は黒フードで、心臓を食べるためでしょ」

「大体はそうだ。だけど細かいところはわからない。例えば黒フードの名前は?」

「知らないよ、名乗ってないもん」

「ミステリーってのは情報が曖昧じゃだめだ。読者が納得できない」

「これはミステリー小説じゃないでしょ」

「俺にとってはそうなんだよ」

「わかんないなぁ」黒永はぼやく。

二人はいくつか現場を確認する。住宅街の道ばた、路地裏の電灯の下、アパートの前。黒永の力を借りてショッピングモールも確認した。もう一度公園に戻ってくる。安藤はベンチに座って水筒のお茶を飲む。黒永はベンチの背もたれに座る。完全に座っているのではなく、少し浮いている。

「何かわかりそう?」

「わからん」

「わからんかぁ」

黒永は腕を組んで首を傾げる。「ただ、」と安藤。

「悪魔が殺されてることは確かだな。祭りの悪魔の死体と、他の死体の特徴が一致してる。それにお前に見てもらってはっきりした。どの死体にも悪魔の気配が残ってる」

「えっへん、オレのおかげ」

「はいはい。偉いお前に色々教わりたいんだけど」

「いいよ! なんでも聞いて」

「心臓を食べるって、悪魔的にはどう思う」

「うーん、当然かなって感じ? 殺す手段としてアリなのもそうなんだけど、心臓食べるとお得なんだよね」

「お得?」

「心臓を食べるとその悪魔の能力を奪えるんだ」

黒永は自身の心臓を指さす。

「オレたち悪魔はそれぞれ能力を持って生まれる。能力は悪魔の願いで生み出される。オレは正継を守りたいって願って、正継以外をぶっ壊す力を手に入れた」

黒永は心臓の前で空気をつかむと、つかんだ空気にかじりつく。

「オレの心臓を食べると、その能力が手に入る。もちろん誰にも食べさせないけどね」

「悪魔の心臓、食べたことあるのか?」

「あるよ~。人間食べるより悪魔食べた方が強くなれるからね。まあ悪魔ってそんなにいないから、しょっちゅう食べられるわけじゃないけど。最近みんな隠れ気味だし」

安藤はこめかみに手を当てて考える。

「犯人は悪魔の能力を奪っているってことか……?」

「じゃあそれが目的だよ。一個謎解明!」

「いや、不十分だ」

「えー、どうして」

「なんかしっくりこない」

安藤は膝に肘を置きしばらく考え込む。おもむろに立ち上がり、公園にある悪魔の死体ジミを観察する。独り言のように話す。

「悪魔の殺され方ってどことなく残忍だ」

「ザンニン?」

「ひどいってこと。心臓を奪えば悪魔は死ぬ。でもどの死体も執拗に潰されてる、祭りの悪魔は逃げちまったから違うが。能力を奪うだけならこんなことしなくていい」

「んん、つまり?」

「犯人は悪魔を憎んでるように見える。ただ能力が欲しいって動機だけとは思えない」

それに、と続ける。

「能力ってのは用途があって初めて有用になる。能力を集めることは目的じゃなくて、何かを達成するための手段なんだ。能力収集が趣味って線や、悪魔を殺した証明に能力を奪ってるって線もある。だが能力収集はあくまで手段という説を覆すほどじゃない」

黒永は眉をいっぱいに寄せて、体ごと首を傾げる。

「難しい言葉ばっかりでオレにはサッパリだよ。もっと単純な話じゃない? 犯人は悪魔で、強くなりたいから心臓を食べるとか。悪魔が嫌いな悪魔がいてもおかしくないし」

安藤が黒永を見上げる。

「犯人、黒フードは悪魔なのか?」

「うーん、たぶん」

「たぶんじゃだめだろ」

「でもでも、気配は悪魔っぽかったよ。全身黒ずくめだし。心臓を食べて能力を奪うのは悪魔くらいだし」

「黒が好きで着てる人間もいるし、悪魔のことを知ってる人間もいる、俺みたいにな。気配ってのは、悪魔だけに感じるのか?」

「ちょっと違うかなぁ。わかりやすいのは悪魔や死神なんだよ。悪魔の体の成分、オレは『願い』って呼んでるけど、それがいっぱいあるのが悪魔なんだ。強ければ強いほど願いが多くてわかりやすい。強い死神もそうだな。死神は体のほとんどが魂でできてるんだけど、悪魔と戦うために願いもいっぱい持ってる死神がいる。正継の家に来る死神はすごく強いだろうね。あと、人間でもたまに悪魔っぽい気配のヤツがいるかな」

黒永が言う願いとは、京極の言う不浄であると理解する。黒永は安藤が会っているのが死神だとわかっていることも理解したが、それは脇に置く。

「犯人の願いはどれくらいなんだ」

「人間にしては多いけど、悪魔なら並以下ってとこ」

「悪魔と悪魔っぽい人間の区別ってつくのか」

「……つかないかも」

「なら犯人が悪魔の根拠としては弱い」

黒永は肩を落として落胆する。安藤は腕を組み、思考を整理しながら説明する。

「まとめるとだ。悪殺事件は、犯人が悪魔の心臓を食べて能力を奪っている事件。今はこの線で行く。犯人は悪魔っぽい特徴があるが、悪魔かは未確定。悪魔を憎んでいそうに見える。能力を奪っているようだが、なぜ能力を奪うのかまではわからない」

「わかんないことだらけだねぇ」

「ミステリーで言えばまだ序盤だからな」

安藤は頭をかく。

「だが困ったな。ここから先どう調べていくか、検討がつかねぇ」

安藤はしばらく考えてからかぶりを振る。

「今日はいったん終わりにしよう。歩き疲れた」

「正継は運動しなさすぎ。もうちょっと運動した方がいいよ」

「お前が運んでくれるからいいや」

「そうだけどぉ」

話しながら公園を出る二人を、影から誰かが見つめる。長身の中性的な容姿で、着ている灰色のスーツは男物である。ぴっちりとめた七三分けが特徴的で、化粧気の無いりんとした目で安藤たちを観察しながら、手帳に何かを書き込む。

彼は安藤たちを家まで追う。安藤が玄関の前で鍵を取り出す間に、さっとデジカメを取り出し、二人が家に入るまでを物陰から撮影する。

しばらくそこでじっとしていた後、やがてその場を去った。

自宅で仕事をしていた正継は、インターホンが鳴ると不思議そうに立ち上がった。インターホンが鳴る覚えが無い。京極が来る日ではないし、通販も利用していない。玄関ののぞき穴を見た後、チェーンを付けたままドアを開けた。

玄関にいたのは知らない女性だった。女性、とすぐに思ったが、長身で中性的な見た目のその人は、男物のスーツを着ており、細身ながらがっしりしていた。喉はインナーで隠されている。化粧はしていないようだが、そろえられた前髪と、芯が通ったような立ち姿から、整然とした印象を受けた。

彼は女声にしては低い声で話し始める。

「すみません。安藤さんのご自宅でよろしいでしょうか」

抑揚の薄いしゃべり方は機械的にも思えた。安藤は顔を見上げる。

「そうですけど」

「突然訪問してしまい申し訳ありません。私は藤沢倫と申します」

藤沢は名刺を手渡す。藤沢倫という名前のそばに「記者」と書かれていた。

「記者が俺になんの用ですか」

「単刀直入にうかがいます。大口夢成という人物を知っていますか」

安藤が眉を上げ口を結ぶ。目を伏せて、不信感いっぱいに藤沢をにらむ。ドアノブに手をかけたまま答える。

「知りません」声が自然と低くなった。

「有名な方です。テレビなどでも度々報道されます」

「テレビ見ないんで」

「ネットニュースや新聞でも報道されているかと。ご覧になりませんか」

「覚えてないですね、読んでも全部覚えてるわけじゃないし」

安藤は壁に寄りかかり、トレーナーの襟をいじりながら答える。

「そうですか」

藤沢はドアの隙間に顔を近づけ、ささやく。

「別のことをうかがいます。悪殺事件の犯人を知りたくないですか」

安藤がはっきり藤沢を見る。襟をいじっていた手が止まり、声が急く。

「なんで、悪殺事件のことを」

「詳細は割愛します。私は悪殺事件の犯人を知っています」

藤沢はドアの縁に手をかける。引っ張られたドアに、安藤のドアノブをつかんでいた手が釣られて動く。

「ともに悪殺事件を調査しませんか」

安藤は小さく口が開いたまま何も言えなくなる。真っ白になっていた頭に思考が駆けていく。なぜ記者は悪殺事件を知っているのか、その名称まで知っているのが、犯人を知っているのか、大口夢成について聞いた後に事件について持ち出した意味は――。

思考を切ったのは黒永の声だった。

「何してんの」

ハッとする。藤沢は安藤から顔をそらし、玄関の外を見上げていた。

「貴方は」藤沢が言う。

「オレが聞いてんだよ」

安藤はドアを閉めて急いでチェーンを外し、再び開く。藤沢は黒永を見上げていた。黒永は冷たい顔をしている。安藤は身構えた。

驚いていた藤沢は、すぐ無表情に戻ると、黒永と向き合って淡々と答える。

「安藤さんにお話をうかがっておりました」

「話すだけでなんでおびえてんの?」

「おびえさせたつもりはありません。しかし私の言葉に不用意な点があったのだとしたら、謝罪いたします」

藤沢は安藤に頭を下げると、名刺を黒永に手渡す。名刺を見た黒永は顔をしかめた。

「私は大口夢成という人物について調査しております。ご存じでしょうか」

黒永は名刺を握りつぶす。木っ端みじんになった名刺を放る。

「オレは知らないし正継も知らない。用事は終わったね。さようなら」

「そうですか」

藤沢は安藤の方に向き直る。

「大口夢成については別の機会にうかがいます。悪殺事件の方は――」

「――危ないっ」

安藤が叫ぶ。藤沢を突き飛ばした安藤はともに倒れ込み、背中を黒い何かがかすめる。玄関が爆発した。安藤が見上げると、砂ぼこりから黒永がゆったり歩いてくる。

「いきなり何すんだ!」

安藤が叫ぶ。黒永は顔色を変えずに返す。

「正継のせいで殺し損ねたじゃん」

黒永が手を掲げる。安藤は藤沢の前で腕を広げる。低く抑えた声で言い聞かせる。

「黒永、殺すな」

黒永が手を振り下げると、黒い破片が安藤へ飛んでくる。安藤が硬直すると、破片は安藤の体側を通り過ぎ、藤沢がうめき声を上げた。腕を広げたまま振り返る。藤沢の肩や腕に破片が突き刺さっていた。破片周辺の布に血がしみ出している。

「おい!」

「しょうがないなあ、殺さないよ。その代わり、殺さない程度に痛めつける」

「それもだめだ!」

安藤は食いしばり、思考を必死に巡らせて説得の言葉を探す。黒永がまた手を振り上げる。思わず叫ぶ。

「この人を傷つけたら、黒永とは絶交だ!」

黒永の手が止まる。眉をひそめる。怒っているようにも、泣くようにも見えた。黒永は手を下げて、数歩下がる。肩を力を緩めて目を伏せた。

「それはずるいよ」

黒永が動かないのを確認しながら、安藤は振り返り、藤沢の体を起こす。

「大丈夫ですか」

「問題ありません。急所は外れていますし、刺さり方も浅いようです」

藤沢が破片に手をかける。

「あ、取らない方が」

「心得ています」

藤沢は立ち上がり、ともに立ち上がった安藤と、黒永を交互に見て、安藤に会釈する。

「本日は長居して申し訳ありません。また別の機会にうかがいます」

「……わかりました。今日はすみませんでした」安藤が深々と頭を下げる。「治療費などは後でお支払いいたします」

「お心遣い感謝いたします。ですが治療費は不要です。私の軽率な発言が招いたことですから」

それから、と藤沢は続ける。

「今日あったこと、――彼のことは」藤沢が視線で黒永を指す。「口外いたしませんのでご安心ください。とはいえ私は信用されていないと思われます。何かあれば名刺の番号にご連絡ください」

「……ありがとうございます。本当に、本当にすみません」

何度も頭を下げる安藤に対し、藤沢は一つ長く礼をしてから去る。後ろ姿が道の角に消えるのを見送ってから、安藤は黒永に詰め寄る。

「お前、結局謝ってねぇじゃねぇか」

「だってオレ悪くないもん」

黒永は手を背中で組んでそっぽを向く。

「悪いだろ、いきなり殺そうとしやがって」

「でも殺してない」

「怪我させただろ」

「本人も問題ないって言ってた」

「気遣いで言ってるに決まってんだろ!」

言い返す度に黒永がそっぽを向き、その顔を見よう安藤が体を乗り出すと、余計に顔を背ける。顔が見える位置に行こうとしても顔を背ける。黒永の顔を追いかけているうちに一周回ってしまった。

「遊んでんじゃねぇんだぞ!」

「ひどいのは正継の方だよ」

「はぁ?」

「絶交って言われたらオレ何にもできなくなるじゃん」

安藤は罰が悪そうに目を背ける。絶交すると言われれば黒永は従う。だからこそいつもは言わないようにしていた。

「それはごめん」

正継が小さく吐く。黒永を止めるためだったとは言え、他にやりようがあったのでは、と内省していた。

安藤を盗み見て、黒永は目が泳ぎ、唇をすぼめる。胸の前で指をいじる。

「……ごめん、言い過ぎた。正継なりに考えて言ったんだよね」

黒永は向き直って安藤に訴える。

「正継は人間に優しすぎるよ」

安藤は口端を下げる。

「優しさとかじゃねぇよ、人として当たり前だろ」

「優しさだよ。悪いのは記者の方なのに守ろうとしてさ」

黒永はいじっていた指を強く握りしめる。

「オレ、アイツら嫌い。昔から何も変わってない。勝手に家に押しかけてきて、悪魔だって責めてきて、あることないこと言いふらすんだ」

黒永の語気が強くなる。

「ひどいことされてるのは正継の方なんだよ。もっと怒っていい、自分を守っていい。自分じゃできないならオレを頼ればいい。そのためにオレは強くなったんだよ、だから」

黒永の声が消え入る。

「もっとオレを頼ってよ……」

目線を下げ口を引き結ぶ。なんと言うべきなんだろう、と思う。怒りの気持ちがしぼんでしまって、もやもやと胸の中に残る。黒永が善いと思うわけではない。しかし責めることもできなかった。

安藤は額に手を押し当て、目をつぶる。眉間にしばらく力を入れた後、肩を下げて、黒永を見上げた。

「俺は、そうだな、お前の言うとおり自分を犠牲にしすぎるところがある。そういうとこをお前が支えてくれるから、いつも頼りになってる。ただ、今はあの記者を、いやあの記者だけじゃない、人間をなるべく殺さないでほしい」

黒永が安藤を横目に見る。

「黒永、俺の話をちゃんと聞いてくれ」

真剣に見つめれば、黒永も、ぐずりながらではあるがまっすぐ見つめ返す。

「俺は悪殺事件を調べてる。そのためにあの記者が役に立つかもしれない。あの記者は怪しいが、もし記者が俺らを利用するなら、俺らも利用し返せばいい。記者と同じように、他の人間も事件の謎を解くために使えるかもしれない。食事とかはしょうがない。お前が生きるために必要だ。だから、食事以外で。人間を殺すな。できるか」

黒永は無言でうなずいた。安藤は力が抜いて笑う。

「ありがとう。お前なら、誰も殺さずに俺を守れるって信じてるよ」

「うん、オレならできる。だってオレすごいもん」

「ああ、お前はすげぇよ」

安藤は大きく深呼吸をすると、玄関の方に目を向けた。

「すげぇけど、これはちょっと困っちまうな」

玄関はドアの原型も残らないほどバラバラに崩れている。家の廊下が丸見えだった。

「あ、後で直すから」

安藤は指で二を作って黒永に見せる。

「これ、ツーアウトだからな」

「まだその制度あったの?!」

藤沢はあるアパートの玄関で立ち止まる。ドアを規則的にノックする。しばらくすると中から人がでてきた。黒いフードを被った中性的な人物である。

彼は藤沢を見上げて驚いた。鋭かった目が丸くなり、口を小さく開けている。少し幼い表情に藤沢には見えた。

「お前、それ」

黒フードが思わずつぶやく。藤沢の肩や腕には、黒永が刺した破片が刺さっており、先ほどより血が広く染みている。

「悪魔と遭遇しました。治療してください」

顔色を変えずに言う藤沢に、黒フードはあきれたように顔をしかめた後、無言で部屋に入った。藤沢もついて行く。

部屋のカーテンは閉まっている。電気を点けておらず、三枚のパソコンモニターだけが青白く光っている。か細い光で部屋の雑多さが垣間見えた。本や、印刷された紙の資料、古紙の資料、地図などが床全体に積み上がっている。壁に写真が何十枚も貼られている。いくつかの写真は破けていた。

黒フードはパソコン前にある二脚のイスのうち、一つを藤沢に示す。二人は向かい合って座る。黒フードはフードを取った。重い前髪で目がほとんど見えない。

黒フードの周りに黒い火の玉がいくつも現れ、藤沢を照らす。黒フードは刺さっていた破片の一つに触る。

「動かすぞ」

軽く破片を動かすと、藤沢の目がわずかに瞬く。

「痛ぇならもっと痛そうにしろ」

「そういう性分なので」

黒フードはため息を吐く。手のひらを藤沢に向けて突き出し、指先からいくつも黒い紐を出す。紐は先端がさらに複数に分かれる。そのうち、薄灰色の針のような紐を、破片の周辺に刺した。

「しばらく意識がはっきりしなくなる。麻酔の代わりだ」

藤沢の意識がゆっくりとまどろみ、自然と背もたれに力がかかる。

薄灰色の紐を抜き、今度は黒い紐を入れる。破片一つ一つにいくつもの細い紐を絡めて、体の中に差し込んでいく。

「こりゃ深いな。しばらくかかるぞ」

「かまいません。続けてください」

黒フードは肩にある破片に注意を向ける。紐越しに破片の形状を把握する。破片の先は返しのようになっていて、細かいトゲが付いている。舌打ちする。この破片を作った人物は、殺すことではなく、苦しめることを目的に刺したのだと理解した。

紐で破片全体を包み、一部を折って、体から抜き去る。同時に濃い灰色の糸で傷口を縫い閉じる。黒フードは額の汗を腕で拭う。

「紐さばきが上手ですね」

藤沢が少し柔らかい声で語りかける。黒フードは片腕を紐にする。壁際に積んだ本の上に置いていたコップに、紐を絡めて持ってくる。中のお茶をすする。いつ入れたかも覚えていないお茶はとうに冷めていた。

「元の持ち主より使いこなしてる自信がある」

黒フードは治療を再開する。

「貴方は昔から直感が鋭い。初めてのこともすぐ上手くなる。昔から尊敬しています」

「似合わねぇ世辞止めろ」声がはにかむ。

「そう、初めて乗馬したときもそうでしたね。最初は馬にとても嫌われていて……」

「だから止めろや!」顔を赤くしながら怒る。

「貴方のそういうとこと、頼りにしてます」

目を閉じて寝言のようにささやく。黒フードは眉間に力を入れる。破片を見つめながらポツポツと話す。

「オレもアンタの冷静なとこ、頼りにしてる。オレはどうしてもカッとなるから。でも動じなさすぎて時々怖くなるよ。アンタは人間なんだからもっと自分の体を大事にしろ」

藤沢はゆっくりうなずく。

「おい、寝るな。寝たら治療できねぇ」

「じゃあ寝かさないようにしてください」

黒フードは舌打ちをしつつ、藤沢の意識を引き留めるような話題を探す。

「そもそも誰にやられたんだよ。その犯人見つけてぶっ殺してやる」

「おそらく黒永愛一という人物の悪魔かと」

「誰だソイツ」

「安藤正継のそばにいる悪魔です」

黒フードの肩がピクリと動く。

「黒永ってのはあれか? 二メートルはあって、赤い翼があって、いけ好かない美形の」

「いけ好かないかはともかく美形ですね。貴方が戦った悪魔と同一かと」

「安藤正継ってのは、目が細くて、眉が太くてだらしがねぇ、ボッサボサの黒髪の」

「ええ」

黒フードがうつむく。肩を揺らし、息混じりに笑い出す。

「はは、へぇ、そうか、アイツらか。ソイツはちょうどいい」

藤沢は薄く目を開けて黒フードを見つめる。

「倫。お前が好きな裏付けってのはとれたのか」

「いいえ。ですから、まだ、安藤たちに接触しないでください」

「早くしてくれよ。でないと我慢できなくなる」

顔を上げる。頬ごと口角を持ち上げ、歯をむき出しにする。細めた目の中で黒い瞳がらんらんと輝く。

「ついに、だ。オレたちの夢がかなう。意地汚ェ悪魔どもをぶっ殺しに行こうぜ」

藤沢が安藤の家を訪ねてから一週間後、再び藤沢が安藤の家を訪問した。藤沢を部屋に通す。藤沢は机の布団側に座り、安藤がお茶を出す。

「すみません、こんなスペースしか無くて」

「かまいません。話ができるなら場所は問わない質です」

安藤は藤沢の対角に座る。

「先日できなかった、悪殺事件の調査協力に関するご説明をいたします」

息をのむ安藤に対し、藤沢はまるで呼吸が無いかのように動じず、背筋を伸ばしてまっすぐ話す。

「私は普段、社会関連の記事を執筆しており、悪魔事件の記事も執筆しております。

安藤さんが悪殺事件と呼ぶ事件も取材しています。ですが超常的な存在である悪魔を調べるのは不得手です。逆に人間の領分に関しては一日の長があります。

取材中、安藤さんの調査を偶然目撃しました。勝手ながら、会話を盗み聞きし、私より悪魔に詳しいと推測いたしました。

安藤さんたちが調べられないことを私はカバーできます。逆もしかり。どうでしょう。私とともに悪殺事件を調査しませんか」

安藤は藤沢から視線を下ろし、腕を組んで考え始める。やがて腕をほどき、指を二本立てて示す。

「二つ質問していいですか」

「どうぞ」

「一つ。あなたは悪殺事件を調べてどうしたいのか。記事を書きたいのか。

二つ。あなたが持つ情報よりこっちが提供する情報が少ない可能性がある。盗み聞きしていたならわかるはずだ。あなたに得が無い。それはどうするつもりか」

「一つ目は、半分同意します。真実の報道は記者の務めと自認しております。ただし、悪殺事件の記事は公開されないか、されても小規模でしょう。悪魔事件の記事は社会ではなくオカルトの話だと思われており、重要視されていません。なので、執筆目的半分、興味半分です。得た情報を流布したい欲求はあまりありません。

二つ目は、断定するのは早いかと。こちらから見れば悪魔は未知の存在。何が有用で不用かはわからないのです。悪魔を調べられない私としてはどの情報も有用に感じます。なので問題ないと考えております。

ただし一点、注意点があります。報酬とは少し違うのですが。おそらく調査の過程で、大口夢成に関する情報提供をお願いすると思います」

安藤の顔がこわばる。

「なぜ……、大口夢成の情報が必要なんですか」

「言えません。これは私側の情報優位性であり、今開示すれば協力関係交渉で不利になります」

そうですね、と藤沢。

「こうしましょう。私は安藤さんの調査に協力する。その見返りに大口夢成の情報を求める。大口夢成は私の取材対象の一人ですから、この欲求に矛盾はありません。どうでしょうか」

安藤は目を伏せ、拳を握りしめる。しばらく静かになる。重い口を開いた。

「少しだけ、考えさせてください。今日中です。おそらくあなたの希望に沿う回答ができる。ただ、一瞬だけ決意する時間が欲しい。大口夢成は……、俺にとって、そういうことをしないといけない人なんです」

「了解したしました。待つことは慣れています」

藤沢はお茶を口に含むと、また動かなくなる。放っておいたらいくらでもここにいそうだ、と安藤は思った。

安藤は本の山から足の踏み場を探し、クローゼットに向かう。クローゼットの片隅に、小さな段ボールが置いてある。閉じられていたガムテープを剥がす。

中は雑多に物が入っている。子ども向けの本が数冊、壊れた女性物の髪留め、いくつかの手紙、印刷されたコピー用紙など。その中から写真の束を取り出す。輪ゴムで止められた中から一枚、ある家族写真を抜き取った。

三人が写っている。公園の滑り台の上に、男性が男の子を乗せている。滑り台を中心に、男性と向かい合うように女性が立っている。

滑り台に乗っているのは幼い安藤だ。右手に本を、左手に砂場遊び用のバケツを持ち、自信ありげにピースをしている。男性は今の安藤と似た顔つきだが、もっと優しそうで、気が弱そうだ。肌色が濃く、滑り台より身長が高い。女性はクールな印象を受けるが、大きな瞳と丸っこい輪郭、低めの身長が相まって、幼く素朴にも見える。カメラ目線で朗らかにピースをしていた。

まだ三人全員が大口姓だった頃の写真である。この後家族がバラバラになるとは、三人の誰も想像しなかったはずだ。

安藤は男性を見る。大口夢成。自身の父親で、殺人犯で、元死刑囚だ。

安藤は藤沢の協力要請に応じた。土曜、再び安藤宅に集まり、情報共有をする。

安藤と藤沢は机の前に座り、その上空で黒永が寝そべっている。安藤は不機嫌な顔で黒永を見上げる。

「おい、真面目にやれよ。お前が調査の要なんだぞ」

「オレは真面目だよ。でもこの部屋ただでさえ狭いのに、ムダにでかい人がいるんだもん。息苦しいよ」

「お前より無駄にでかい奴なんかいねぇよ」

安藤は藤沢に頭を下げる。

「すみません、コイツこういう奴なんです」

「かまいません。彼がリラックスした状態で話せることが重要だと思います」

「でも知らない人がいると緊張しちゃうなぁ」

わざとらしく言う黒永に安藤は舌打ちをしかけるが、こらえて、藤沢と向き合う。

「まず、お互いが知ってることを共有しましょう。こっちから話します」

安藤は情報を開示する。悪殺事件について、悪魔の特徴について、犯人の目的について。その過程で黒永についても簡単に説明した。都度藤沢が相づちし、メモを取る。

「こちらの情報も開示します」

藤沢は手帳から数枚の写真を取り出し、机に並べる。

「彼は江島心。この事件の被疑者です」

江島は、黒いフードを目深に被り、男性とも女性ともとれない身長をしている。ある一枚の写真では顔が半分以上見えた。どちらかと言えば童顔で、目つきが悪く、くまもひどい。だが顔のパーツは整っていて、少し工夫すれば様々な人から好意を持たれそうだ。暗所で撮影しているため不明瞭だが、肌は灰色だ。

「俺たちが見たのはたぶんこの人です」

黒永も写真をまじまじと見る。藤沢が説明する。

「彼は悪殺事件の現場周辺で度々目撃されており、彼が悪魔を殺害する瞬間を目撃したという証言もあります。ただしその証言は超常現象を含んでおり、警察では相手にされなかったようです。

年齢は二十五歳。男性。無職。転居を繰り返しており、転居先はすべて悪殺事件の現場近くです。現在はこの街、怒田汲市に住んでいます」

安藤は顎を引く。

「……すごいですね、記者ってそこまで調べられるんですか」

「人間の領分ですから、これくらい自力で調べられなくては仕事になりません」

藤沢は涼しい顔で答えた。

「お二人によれば、江島は悪魔の可能性があるようですね」

「そうです。ただ根拠が弱い」

「悪魔は黒しか生み出せない、とのことですが」藤沢が黒永を見上げる。「彼は他の色も持っているようです」

黒永の体はほとんど黒だが、角や翼などは赤色だ。過去には偽造紙幣を作り、他の色も一瞬ながら生み出していたことを安藤は思い出す。

「お前、黒以外も割と使えるよな」

「使えなくはないよ」黒永が組んだ腕に顎を乗せる。「でもちょっと条件があるんだよ」

「条件?」

「まず悪魔が自分で生み出せるのは黒、これはゼッタイ。他の色は自分の中に混ぜて使う。ただ混ぜた色は、段々黒くにごっていくんだ。強い悪魔ほどにごるのが早い。ただ特別に、血で作った赤だけは長くその色を保てる。いつかはにごるから、色を保ちたいなら血を入れ替えないといけないけど」

安藤は「へぇ」と言い、藤沢はすかさずメモを取る。

「全身が黒い場合、断定はできないものの、悪魔の可能性は上がる。これは間違いないようですね」

「他にも江島は悪魔っぽい特徴があります。人間には使えないような能力が使えるとか、悪魔の性質を知っていそうとか」

「ただ彼の気配から、悪魔とは断定できない」

「結局さぁ、江島は悪魔なの? 人間なの?」

「わからん」安藤は眉間を押さえる。「江島が何者かについてはおいておきますか?」

「そうですね。他にも共有できる情報があるため、お伝えします」

藤沢は手帳をめくる。

「動機が不明瞭とのことでしたが、その手がかりになるかもしれません。江島は、大口夢成が殺害した被害者の遺族なのです」

安藤と黒永が目を見張る。黒永が安藤と藤沢の間に割って入る。

「なんでそこで大口夢成がでてくんの」

安藤が黒永の腕に手を置く。

「正継」心配そうに見る。

「いいんだ黒永。その人の話が出るのは了承済みだ」

「でも」

「大丈夫、覚悟してる」

黒永はためらったが、ふわりと浮かび、宙に座る。

「彼は大口夢成についてご存じなのでしょうか」

「大体は。でも詳しくは知らないです」

「では念のため、大口夢成についてご説明します」

藤沢はカバンからファイルを取り出し、いくつかの写真を机に並べる。うち一枚は大口の写真だ。

「大口夢成。安藤さんのお父さまですね。彼は二〇一一年、複数人の男女を殺害した罪で起訴され、死刑判決を受けました。死刑はすでに執行されています。その手口から当時、マスコミなどは彼を悪魔と呼びました」

藤沢は大口以外の写真を手で指す。

「彼らが事件の被害者です。うち一人」一枚手に取る。「江島律。彼の弟が江島心です」

江島律は、大柄な坊主の男性である。額に大きな傷跡がある。蓄えたひげから中年のようにも見えるが、よく日に焼けて若々しい褐色肌をしている。もしかすると年が近いかもしれない、と安藤は思う。彼の笑顔が活力にあふれていることからもそう感じられた。江島心とはあまり似ていなかった。

「ホントに兄弟?」

「兄弟です。腹違いなので、似ていないのはそのせいかもしれません」

黒永は安藤の方を向く。

「腹違いってのは、父親が一緒で、母親が違うってこと」

「なるほど」

「話を戻します。江島は大口を恨む理由がある。これが悪殺事件に関わっていると私は見ています」

黒永が怪訝な顔をする。

「え、全然関係無くない? だって大口夢成って人間でしょ」

安藤は黒永の言葉が引っかかる。大口の写真を手に取る。ハッとする。

「安藤さんも気づかれましたか」

「えっ、ちょっと、オレをおいてかないでよ」

安藤は写真を黒永に見せる。

「大口の特徴と悪魔の特徴が一致してるんだ」

大口の肌は黒永より濃く黒く、陶器のような質感である。髪も瞳も服も黒い。白目も、明らかに灰色をしている。

「ホントだ! なんでなんでー?」

安藤が額に指を置く。

「思い出したことがあります。大口の白目は時間によって黒かったり灰色だったりしました。大口は自分の目のことを病気だと言っていた。もし悪魔だとしたら、周囲に疑われないためにそう言っていたのかもしれない。

それと、身長。あの人は今の黒永より大きかった覚えがあります。――なあ黒永、お前、身長ってそれ以上縮められないんだよな」

「うん、これが限界。強い悪魔は願い、正継が言う不浄が多くて、どうしても人間サイズにまでまとめられないんだ」

「もしかしたら」藤沢を見る。「大口もそうだったのかもしれない」

「私もそう思います」

藤沢は大口の学生写真を取り出す。年齢を考えるとかなり身長が低い。

「かつての大口は低身長でした。彼が寄稿した文集などでも身長を気にする文章が見られました。彼の家系に高身長の人間はほぼいません。成人以降の彼の身長は不自然です」

そして、と藤沢。

「このような情報も」写真を取り出す。「どちらも大口の死刑執行以降に撮影しました」

並べた写真は、どちらも後ろ姿で、一方は振り向いた瞬間だった。顔の半分しか見えないが、若い頃の大口の顔である。

「他にもSNSで大口が映り込んだ写真を確認しております」

安藤は口を押さえて写真を凝視する。自分の中で組み立てた理論だったが、実際に証拠を見ると、逆に信じがたい。自分の感覚に現実感が無くなっていく。夢の中のように意識がぼやける。

「正継」

黒永を見る。黒永は眉尻を下げ、下唇に力を入れて、安藤の顔色をうかがっている。

安藤は眉間を強くつまむ。ぱっと離して、視界が開く。まだ自分は考えるべきことを考えられていない、と思う。呆然とするには早い。口を開く。

「大口が生きているとなれば、一番に思い浮かぶ動機は復讐ですね」

「ええ、つじつまが合う動機です。家族を殺した犯人を憎んでおり、犯人は実は生きていて、殺したくなった。悪殺事件の手口から、悪魔を憎んでいると推察される。悪魔である大口を憎んでいると考えれば不自然ではない。また大口は強い悪魔で、殺すためには力がいる。そのために悪魔の能力を奪っているのではないか」

「その説を証明する上で問題なのは、江島が本当に大口を憎んでいるのか」

「このような証言があります。彼は『殺してやる』と叫んでいる場面を何度か目撃されています。犯人、悪魔、などの言葉が付随していたようです」

「めちゃくちゃ憎んでるねぇ」

「殺すほど憎んでるのか、とかも考えてましたけど……、逆に殺しに行かなかったら変までありますね」

その後安藤と藤沢は意見を交換し、黒永が茶々を入れながら、会議は収束する。

「今のところ、結論はこうですね。

事件の犯人は江島心。悪魔っぽいけど断定はまだできない。動機はおそらく復讐。大口を憎んでいて、実は悪魔として生きていた大口を殺そうとしている。大口を殺すために悪殺事件を起こして大口を殺す準備をしている」

「これ以上は現段階ではわかりませんね」

藤沢が手帳を閉じる。

「もう一度、それぞれで調査してみる、というのはどうでしょうか。まだ情報が不十分に感じられますから、それを集めてみる」

「そうですね、それ以外にできることも思いつきませんし」

「やっと終わったー?」

黒永が仰向けになり、右肩を左手の拳でたたく。

「堅苦しい話ばっかりで疲れちゃった」

「本日はお付き合いいただきありがとうございました。貴方のおかげで有益な情報が得られました」

「もー、だからそーゆうのが堅苦しいんだって」渋い顔をする。

「俺も藤沢さんもお前のおかげで助かった。悪いけど、しばらく付き合ってくれ」

黒永は組んだ手に顎を乗せて、唇をとがらせる。

「つまんないけど、正継の役に立つんならいいや。つまんないけど」

安藤は藤沢を玄関外で見送る。藤沢の背が消えてから、腹を押さえるようにトレーナーを握り、深く息を吐いた。

「やっぱり息が詰まるよねぇ」黒永もため息を吐く。

「緊張はしたな。真面目な話だったし、慣れない話し方したし、向こうのこともまだよくわからねぇし」

「まだ続けるの?」

案じる声だ。安藤は目線を下げ、唇を引く。

「続ける」

黒永は背中で手を組み、安藤の顔をのぞき込む。

「悪殺事件の調査って、そんなに大事なこと?」

「……最初はただの興味で調べてた。でも今は本気で調べたいと思ってる。あの人が、死んだはずの父親が実は生きてたとか、本当に悪魔だったとか、自分の中で整理が付かない。こんなモヤモヤしたままなのは嫌だ」

「そう」

黒永はふわりと浮かび上がる。

「昼ご飯食べてくる。その前に、一つだけ。

無理しないでね。正継が正しいと思ってすることなら支えるよ。でも、何のためでも、誰のためでも、無理してほしくない。だって正継が幸せじゃなかったら意味無いもん」

「……ん、努力する」

じゃあね、と言って黒永は去る。空を見上げて、安藤は考える。

見抜かれていたと思う。興味本位だったのは嘘ではない。すべてが本当でもない。

敵わないな、と頭をかく。自分の気持ちに振り回されているとき、終わらない迷路の中にいるような自分を、黒永は空から連れ出す。黒永は自分以上に自分の気持ちを知っている、と思うことが度々あった。

安藤は部屋に戻る。窓が開いていた。

机の上に見慣れない封筒がある。藤沢の忘れ物かと思ったが、藤沢が取り出すのはほとんど写真で、封筒を取り出した覚えが無い。封筒には安藤の名前だけが印刷されている。ためらいつつ封筒を開ける。

中には紙が二枚入っていた。うち一枚、文章が印刷されているものを開く。文章を読んで顔がこわばる。

『場所を指定した地図を同梱した。今すぐその場所に来い。来なければ父親のことを周囲にバラす』

もう一枚は地図だ。安藤が住む地域の物で、奥まった路地に赤い丸が囲んである。

安藤はつばを飲む。呼吸を殺して思考に集中する。

この封筒を置いた犯人は、安藤と黒永が外に出ている間に侵入した。黒永がそれに気がつかないとは考えにくかった。

黒永いわく、いつも・どこにいても安藤の気配を把握しているのだという。気になったことがあれば安藤の近くに寄り、安藤周囲の気配にも気を配る。藤沢の最初の来訪に気がついたのもそれが理由だ。ただし街にいる強い悪魔のせいで気配を察知できる範囲は狭い。悪殺事件調査時に藤沢の尾行に気がつかなかった原因である。

今までの言動を踏まえると、安藤と黒永が安藤宅にいれば、黒永は安藤宅の様子はわかると考えられた。犯人は黒永に気づかれないよう侵入できるか、自身で侵入する以外で封筒を入れる手段を持っている。

「安藤は父親を気にしている」と知っている人物が犯人だ。だが藤沢ではない。藤沢に悪魔の特徴は無く、特殊な能力があるとは考えづらい。安藤の知らない能力や、悪魔以外の力などを持っているなら別だが、今考慮するほど重要な可能性ではないと判断する。

黒永を出し抜く悪魔の力を持ち、安藤の父親を知っている。それは江島心ではないか。

安藤はきつく目を細める。江島の目的がわからなかった。江島は悪魔の能力を収集しているが、安藤は対象外だ。大口の息子という点で憎んでいて、殺害しようとしているとも思ったが、ならば直接殺せばいいはずだ。

頭をかきむしる。思考がまとまらない。心臓が早鐘を打ち、押さえる。耳鳴りで集中力がそがれる。

窓の外を確認する。黒永の姿は無い。封筒に紙を戻し、携帯電話と財布と一緒にポケットに突っ込む。早まる歩調を抑えながら歩く。

目的の場所に着く。入り組んだ路地裏は、辺りを見回しても人一人いない。もう一度地図を見ようとポケットを探る。

腰に何かが当たる。

「動くな」

振り返ろうとして留まる。低い声に聞き覚えがあった。江島だ。体中が張り詰める。

「ゆっくりポケットから手を出して、両手を上げろ。不審な動きをすれば銃を撃つ」

安藤はゆっくり手を上げる。江島は手に持っていた硬質の紐を細くして、安藤の背に突き刺す。力の抜けた安藤は膝から崩れ落ちた。

江島は安藤のトレーナーをつかんで持ち上げる。安藤のだらんと垂れた腕や足を引きずって運び、道の角に消えた。

目を覚ました安藤が最初に見たのは、むき出しのコンクリートの床だった。自分がうつ伏せに転がされていたことを理解する。両腕が背中に回されており、手首が何か絞められているのを感じた。少し動かしたくらいで手は動かない。両足首も同様である。手と足首は紐で縛られていた。

辺りを見回す。天井は見上げられないが、光の広がり方から電球一つほどしか点いていないようである。壁もむき出しのコンクリートだ。シンプルなドアと机が一つずつある。目の前に江島がいた。彼はパイプイスを前後逆にして座っている。背もたれに組んだ腕を置き、安藤を見下している。

「よぉ悪魔、ようやくお目覚めか。そのまま一生起きなきゃいいのにな」

安藤は口端を引き、鼻で深く吸って、吐く。言葉を選んで答える。

「貴方、誰ですか」

「おいおい、ここまできてそのシラの切り方は無いぜ」

江島がにやりと笑う。

「腹ァ割って話そう。ここにゃオレらしかいねェんだ」

安藤は様子をうかがう。江島は頭をかく。

「オレァこういうのに向いてねぇな。腹の探り合いっつーの?」

フードを取る。外側に傾いた眉と、薄く広げた唇が、かすかに笑っている。

「改めて自己紹介すっか。江島心。お前の父親、大口夢成に殺された江島律の弟だ」

江島は片足のかかとをリズムに乗って上下させながら、独り言のように語る。

「今日のお前らの話は全部聞いてた。オレは器用でね、例えばこういうことができる」

手のひらを机に向けると、手のひらから紐を出し、机の上にあった紙コップの底に紐を刺す。紙コップを安藤の眼前に突きつける。

「見たことあるだろ? 糸電話。見たことなかったらごめんな、親にも友達にも作ってもらえなかった、なんてざらにあるよな。オレは兄貴に散々作ってもらったが……」

紙コップを戻す。

「江島、君の目的はなんなんだ」

江島は頬を持ち上げ、歯を見せる。おもむろに立ち上がると、安藤の背に足を振りかざし、そのまま踏みつけた。うめき声をこらえる。黒永ほどではないが威力が高く、腹を突き刺されたような痛みがする。江島が背中を念入りにすり潰す。楽しそうに笑う。

「江島さんだろうが、年上だぜ? なめてんじゃねェぞ」

二回背中を踏みつけ、足が退く。江島が首を振る。

「悪ぃ悪ぃ、やりすぎちゃいけねぇ。アンタが死んだら元も子もねぇ」

江島は立ったままイスの背もたれに寄りかかる。

「何が目的なんだ。殺すなら早く殺せばいいだろ」

「そうしてぇよぉオレだって」

体ごとイスを揺らし、ガタン、ガタンと音を立てる。

「待ちきれねェんだよ。早く殺したい。目の前に高級ステーキがあって、ナイフとフォークまで持たされてんのに、犬みてぇに待て状態だ」よだれをすすり、袖で拭う。

「アンタに待てをさせるなんて、相当腕が立つ主人がいるんだな」

「まぁな。いけ好かねぇが、腕は確かだ」

安藤は面食らう。半ば嫌味を含ませて言ったが、江島の返しは本当に主人がいるようだ。駆け引きが苦手という申告を信じると、江島には仲間がいるのかもしれない。駆け引きが苦手ということまで嘘なら相当な芝居上手だと思う。

「アンタの主人は次に何を命令するんだ」

「なんだろうなァ。なんだと思う」

「殺しじゃなさそうだ。すぐ殺す決断ができない弱腰野郎みたいだからな」

江島の頬がピクリと動く。仰々しく演説する。

「別に殺したっていいんだぜ? オレたちはさァ」しゃがんで安藤の襟首を引っつかむ。「いつだって手前を殺せんだ」

「じゃあ殺せよ」不適に笑う。「強がるばっかで度胸のねぇ弱虫が」

江島が襟首を離し、頭が落ちる前に足がムチのように安藤の頭を蹴る。頭全体が痛み、頭ごと視界が揺さぶられる。江島は襟首をつかみ直し、顔を突き合わせる。

「強がってんのァどっちだ?」吠える声に怒気が混ざる。「なんにもできねぇのに口だけ達者なヤツのが弱虫だろうがよぉ」

頭痛をこらえながら声を張る。

「俺はお前より頭が良いからアドバイスしてやる。こんなに騒いだら外に聞こえるぞ」

江島は高笑いする。

「高尚なアドバイスど~も! オレも頭がいいから教えてやる、どんだけ騒いだって誰も助けに来ねぇんだよ」

江島はつかんだ襟首を持ち上げ、安藤に部屋全体を見せる。

「ただの部屋に見えるだろ? だがな、ここはオレが造った特別な空間なんだ。外から中の情報がわからねぇ。だが中からはわかる。今さっき、お前の下部悪魔が上を通り過ぎたよ。馬鹿だよなぁ、すぐここにいるってのに」

安藤は再び部屋を見る。部屋の壁はよく見ると黒に近い灰色をしていた。壁そのものが黒いというより、壁に黒幕が張っている。床も同様だった。悪魔の力だと思い至る。

「へぇ、これは参った」鼻で笑う。「すげぇ力だ。強い悪魔の力だったんだろうな」

「いいや、弱かった。オレに抵抗もできなかった雑魚悪魔だ」

「他人のふんどしで威張ってるってわけか」

「宝の持ち腐れだったのを、オレが使いこなしてやってんだよ」

「どんだけ使いこなしても、所詮俺は殺せないんだな」

「殺すさ。今じゃねぇだけで」

安藤は話しながらすばやく考える。この部屋は祭りの悪魔の能力で作ったのかもしれない。そう仮定すれば、江島が「中から外の様子はわかる」と言ったのは嘘になる。祭りの悪魔の中にいたとき、黒永は外にいる悪魔の気配がわからなかった。

江島は自分を脅かしたいのだと思う。そして脅かすために不用意に発言してしまう。江島の癖が段々わかってくる。

江島はいつ自分を殺すだろう、と疑問が湧く。この部屋で殺したら意味が無い。誰も安藤が死んだことがわからないからだ。この部屋で殺して死体を外に出すというのも考えたが、それならいつ殺しても違いが無い。江島に殺されるのは部屋の外、あるいは祭りの悪魔の空間の外ではないか。

「いつ殺したっていいが、気をつけた方がいい。すぐうちの悪魔がお前を殺しに来る」

「むしろそれを待ってんだよ」

「相当な死にたがりだ」

「そうかもな。だが殺せるなら問題ない」

「そしたらお前の復讐は敵わないだろ」

江島がきょとんとして、にやつきだす。

「なるほど、オレらの認識には齟齬があるらしい。さてどうする、明かすか、隠すか」

江島はふと視線を外し、下唇に手を当てる。

「いや、言ったら怒られるか? んー……」

「いちいち上の機嫌うかがわなきゃ物も言えねぇのか?」

江島がにらむ。

「ホント手前は気に触ることしか言わねぇな」

決めた、と江島。

「明かす、だ。そのふざけた口もすぐ閉口するぜ。それか驚きすぎて塞がらないかだ」

江島はつかんでいた襟首を放り投げる。パイプイスまで戻り、向きを逆にして座る。

「オレたちの狙いは大口の悪魔だ。大口を殺すためにお前をエサにしておびき寄せる」

「……あの人は、俺が死んだって来ないと思うが」

「いや、来るね。アイツの逆鱗は安藤正継、いや、大口正継、お前なんだ」

江島は膝に肘を突き、両手を組んで顎を乗せる。

「少しお勉強しようか。オレたち人間には一人一人『決意』がある。決意が強ェヤツは特別な能力に目覚める。それは元人間の悪魔も同じだ」

江島の言う決意とは、黒永の言う願い、京極の言う不浄だと理解する。

「能力は一人に一つ。大口の能力はなんだと思う? ――子どもだよ。大口は悪魔でありながら子どもを作ることができる。

悪魔は人じゃない。人だった化け物だ。だがらどれだけセックスしようが子どもは生まれない。だが大口は違う。アイツは大学生の時点で悪魔だった。だが大学以降に出会い、結婚したお前の母親との間に子どもができた。

能力は決意と一致する。だとすれば大口にとってお前は宝だ。それが壊されたとなればすぐに飛んでくる。悪魔ってのはそういうもんだ。オレたちはそこを一網打尽にする」

「不確実だ。子作り能力が他の悪魔のものだったら? 俺が殺されてすぐ来る保証は?」

「ご指摘どうも。考えたさ。考えたからこそオレたちの考えは正しい。根拠は教えねぇ」

江島は背もたれに背中を預けた。尻を前にずらし、脚を前に投げ出す。顎と腕を上げて演説する。

「ひどい話だと思わねぇか? 人様の家族を殺しておいて、自分だけは子ども作ってのうのうと生きている。罰を受けるふりをして生きながらえている。こんな理不尽なこと他にはねぇ。でも悪魔ってのはそういうヤツばっかなんだ。どれも歪んだ決意で動いて、自分ばっかり正しいと思ってる。

そんなクソどもを誰も断罪できない。悪魔に身内殺されたって警察にはわからねぇ。よくて犯人不明の殺人、だが事故や行方不明で処理されんのがほとんど。ああ、理不尽だ。

だがオレには悪魔をぶっ殺す力がある。オレの決意に世界が答えたんだ。ならオレたちがやることは一つ。悪魔をぶっ殺して人間のための世界を造る。そのために、なあ安藤、お前も手を貸せよ」

江島が手を差し出す。安藤は口につばを含み、江島の足に飛ばす。

「誰が貸すか。歪んだ決意はお前もだろ、悪魔」

江島が薄く目尻と唇を引く。瞳に生気が無い。差し出した手を振り下ろす。紐状に伸びた腕を安藤の背中に打ち付けた。紐を安藤の首回りに巻きつけて持ち上げる。安藤が足を振っても宙をかくばかりだ。

江島がイスを蹴って立ち上がる。もう片方の腕が肥大化し、黒色化する。手は頭ほどの大きさになった。巨大な手で安藤の腹を殴る。腹が潰れ、背が壁にたたきつけられ、組まれた腕が圧迫される。喉を胃液が駆け上がる。

江島は何度も腹を殴る。殴られる度抑える声が嗚咽になって口からもれる。

「悪魔、悪魔ってドイツもコイツも」

江島が咆哮する。

「うっぜェんだよ! 人を悪魔扱いしやがって、悪魔のくせによォ!」

殴りながら叫ぶ。

「手前が奪われるのはなァ、奪ったからなんだよ。お前には最初っから何にもねェ。家族、友達、居場所! 手前が失うのは手前のせいだッ」

手を止めると、安藤の首に押し当てて握りつぶす。江島は眉を上げ、目を見開き、左口角を引き上げる。

「もう一度言うぜ。誰もお前を助けに来ない。オレらが全部ぶっ殺すからだ。お前を助けに来たヤツは全部殺す。大口も、黒永とかいうヤツもだ。体中に風穴開けてやる。知ってるか? 悪魔ってのは何度も攻撃されても死ぬんだ。神社のとき、黒永の体に穴ぼこ開いて、ダラダラ血が流れただろ。攻撃される度に体が無くなる。段々体がちいちゃくなって、カスも残らず消え失せる。かわいそうだなぁ、お前を守ったばっかりに、みんなみーんな死んじまうんだ」

喉をガラガラ鳴らして高笑いする。手と紐をするりとほどき、安藤が床に落ちる。

「悪魔どもの死に様を見せらんねぇのが残念だ。せいぜい死ぬまで懺悔でもしてろ」

江島が部屋を出る。安藤はうつ伏せのまませきこむ。体が上手く動かず思うようにせきが出ない。全身が痛む。腹は今も潰れた感覚がする。黒永より威力が無いのは幸いだったが、人間を逸脱した存在の一撃は重かった。

安藤は床に頬を押し当て食いしばる。今になって呼吸が速くなる。抑えていた涙が一粒流れていく。

江島の言うとおりだと思った。どれだけ殴られても言葉が一番痛かった。歪んだ決意をしているのは自分も同じだった。

江島のような人は過去にもいた。記者、近隣住民、親族、同級生。悪魔の子だと後ろ指を指される。不幸になるべきだと言われる。それが普通だった。心のどこかで違うと思っていた。そう思うことが恥ずかしかった。

不幸になるべきか、なりたくないか。ずっとわからないまま、せめて人間らしく生きようとした。人間のように生きて、誰かに迷惑をかけずひっそりと生きていくことが、せめての罪滅ぼしであり、ほんの少しだけ幸せでもある方法だった。

これは精算なんだ、と唇をかむ。自分は幸せになりすぎてしまった。

黒永の姿が思い浮かぶ。悪魔の姿、人間の姿、子どもの姿と巡っていく。

初めて会った日のことだ。誰もが安藤を避けたり、いじめたりする中、黒永だけが意気揚々と話しかけてきた。本を読んでいた安藤は、ちらりと黒永を見上げた。少し薄いベージュの肌にそろえた黒髪が映え、大きく釣った目と、子どもらしからぬ整った鼻筋から、見た目は利発そうだった。話せば顔がふにゃりと笑い、気の抜けた間抜け面になる、昔からだった。

黒永は自分のことを悪魔と呼んだ。人から呼ばれたのが最初で、自分でもそうだと思い、自称していると言った。

黒永は変な奴だ、と何度も思った。ある日安藤は転校し、母親の元を離れ児童養護施設に入所した。誰にもそのことは告げなかったのに、黒永は安藤の引っ越し先を見つけて追ってきた。

中学受験をすると安藤が言えば、自分もすると言い出した。受験に反対する両親を殺害し、「正継には教えてあげる」と言って、あっけなく殺害を告白した。

散々ケンカをした。気に入らないことがあると黒永はかんしゃくを起こし、すぐ暴力を振るう。安藤が黒永を無視すると、黒永もしばらく口をきかなくなる。しかししばらくすると耐えられなくなって、謝りに来る。そのたびに安藤は赦した。自分を唯一赦してくれる人を、自分が赦さなくてどうすると念じた。

高校二年の冬、大口の死刑執行をニュースで知った日。黒永は約束した。夕日が差し、黒永の輪郭を光が縁取る。体が暗い影になる。柔らかく持ち上げた眉も、細めた目も、薄く見せた白い歯も、すべてが自信に満ちあふれていた。黒い影に目が吸い込まれる。

「約束だ。オレは正継を一人にしない。何度死んでも、殺されても、正継のところに帰ってくる。だってオレは悪魔だから。悪魔はキミを迎えに来る。だから、信じて」

黒永だけだった。黒永だけは自分を見捨てない、安藤は確信した。自分の中で自信が持てることはそれだけだった。

安藤は悔やむ。殺すべき人を殺さずになんでもない日常を過ごしている。二度と一人になりたくないという歪んだ決意で、奪われる人の幸せに見て見ぬふりをしていた。

ごめん、と声無くつぶやく。喉が引き上がり、嗚咽が出そうになるのをこらえる。

ごめん。繰り返す。自分に泣く資格は無い。自分が、悪魔が、殺されることは当然だ。だけど、それでも、黒永には今、死んでほしくない。ただわがままに泣けたらどれだけ楽だろう、と思った。

安藤が誘拐された少し後、黒永は安藤の部屋を訪れた。窓から入ろうとして、窓の内側に紙が貼り付けられていることに気がつく。印字された字は裏側からも見えたため、そこから読む。文章を読んだ黒永は硬直する。

『深夜零時、幸美の浜にて待つ。来なければ安藤を殺す』

黒永は周囲を見回す。飛び上がり街全体の気配を捉える。安藤の気配はどこにもない。黒永はカーテンをまとい、透明な体でカーテンを飛び出し街中を回り始めた。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7