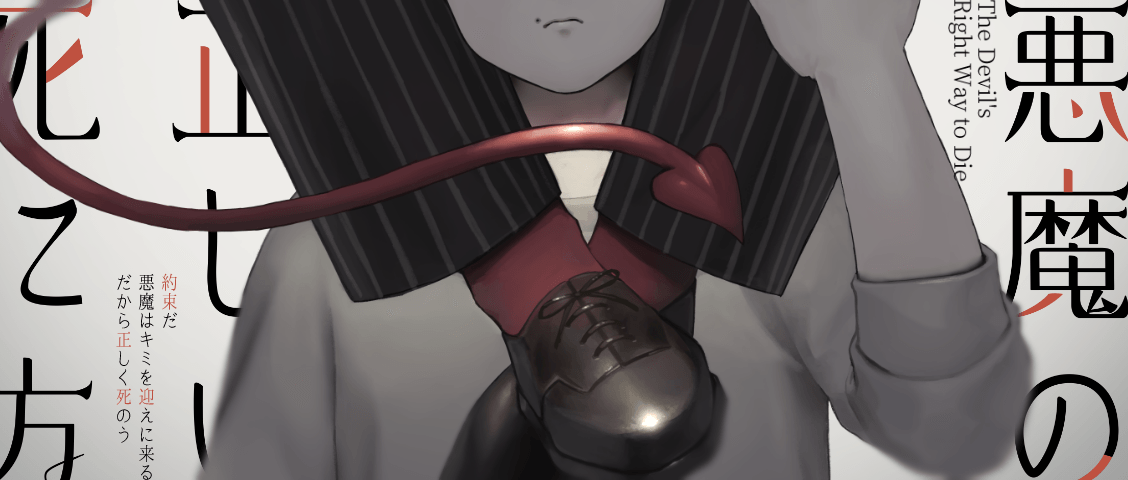

長編小説『悪魔の正しい死に方』

第六章 悪魔は誓う

眼前に橋が伸びている。屋根つきの橋は側面が窓になっていて、朝の日差しをいっぱいに取り込んでいる。橋を支える鉄骨は明るい水色だ。屋根の白や床のくすんだターコイズが海の爽やかさを感じさせる。

安藤と黒永は複合型レジャー施設「八金島シーユートピア」を訪れていた。関東圏内にある施設で、俗に八金島、シーユー、シーピアなどと呼ばれている。人工島の中に、水族館、遊園地、ショッピングモール、ホテルなどがぎっしり詰まっている。

安藤は、以前黒永に選んでもらった服に、大口と守理に選んでもらったコートを合わせていた。シャツと空色のニットベストを合わせた、フォーマルとカジュアルの間、スマートカジュアルな格好だ。黒永も安藤にスタイルを合わせている。スタンドカラーのシャツに、細いシルエットのジャケットとパンツを合わせている。シャツはワインレッドで、それ以外は黒だ。角と翼は無く、耳は人間の耳の形をしている。

安藤が黒永の顔色をうかがう。

「ホントにここでよかったのか」

「もちろん! 正継が決めたとこにしようって話だったでしょ」

「図書館は却下したくせに」

「オレが楽しめないじゃん」口をとがらせる。「二人が楽しめるとこがいいの。それに、死神たちに条件つけられちゃったしね」

黒永の最後のわがままというのは、安藤と二人で遊びに出かけることだった。安藤が「そんなことでいいのか」と聞くと、「そんなことがいいんだよ」と黒永は返した。

それを京極に話したところ、死神も黒永の最後のわがままに協力すると申し出た。黒永の自死の決意につながるかもしれないこと、黒永が下手に動くと人間の世界に悪影響を与えかねないことなどが協力の理由である。協力と言いつつ監視も兼ね合わせていた。

死神からいくつか条件を提示された。その一つが関東圏内であることだ。死神は地域ごとに担当区域が違う。地域のことはなるべく地域内で解決するのが死神の方針のようだ。

「死神もわがままだよねぇ」

「お前よりわがままな奴なんかいないっての」

橋から出る。円型の高台に出た。高台はケーキのように何段か重なっており、下へ階段が広がっている。遠くにドームや施設の建物が見えたが、八金島の端は全く見えない。

男性と女性が子どもの両側を歩き、つないだ子どもの手を揺らして階段を下る。カップルが自撮り棒で記念撮影をする。学生の集団がスマートフォンを見て笑い合う。安藤は襟を摘んで持ち上げた。

「なんか緊張してきた」

「どーせ『俺には場違い』とか考えてんでしょ」

「お前に見透かされると腹立つ」

黒永は安藤の手首をつかみ、勢いよく引っ張って階段を駆け降りた。

「悩んじゃうよりまず行動! ほら行くよっ」

「行くったってどこにだよ!」

安藤は息を切らして黒永のスピードにくらいつく。建物の入り口で急ブレーキをかける。膝に手を当てて、浅く呼吸を繰り返す。

「まずここにしよ!」

二人が来たのは、三角型のドームが特徴的な建物だった。

「お前、ここがなんだかわかってんの?」

「知らな~い。近くて人が多いから来てみた」

安藤はため息を吐く。ボディバッグからパンフレットを取り出す。

「ここは水族館の一つだな。展示がメインで、イルカショーもある」

「イルカショー見たい!」

「待て、ショーは時間が決まってる。ショーまでは……、ここで展示でも見るか」

「りょーかいっ」

二人は受付でチケット確認を行い、腕に入場確認のスタンプを押された。中へ入る。

展示スペースは薄暗い。部屋全体が暗い青に包まれている。部屋の一角を占める長い水槽が明るく輝いていた。色とりどりの魚たちが優雅に泳いでいる。特に、黄色い魚の姿が鮮やかだ。黄色い魚は楕円形をしていて、口が突き出ている。

「この魚かわいー」

「キイロハギだな」

「物知りだねぇ」

「超メジャーだよ。それにここに書いてある」

安藤が水槽のフチを指差す。水槽のフチにはカードがずらりと貼られていた。魚の説明が書いてある。黒永がカードと水槽を交互に見る。

「いる魚といない魚がいるなぁ」

「岩陰に隠れてんじゃね」

「誰かが食べちゃったとか?」

「誰が食べるか」

「食べないの?」きょとんとする。

「食べねぇし、そもそもお前魚苦手だろ」

「焼けばなんでもおいしいよ」

黒永が「あれはおいしーかな」とつぶやく。安藤は肩を落としてため息を吐いた。

二人が次に向かったのは、白い研究所の様な展示だった。一角では、筒状の小さな水槽が壁一面に並べられていた。水槽の中で手のひらより小さい甲殻類が動いている。

安藤は水槽をじっと見たり、水槽の前に張られた名札を読んだりする。黒永もまねして水槽を見る。

「正継は何を見てるの?」

「ん、それぞれの形とか、違い、名前と見た目がどう結びついているのか、とかかな」

「ここだけでそんなに見てるのすごいねぇ」

「そうか? お前だってやってることだろ」

「オレは食べられるかどうかしか考えてないよ」

「そうじゃなくて、例えば人を見てさ、コイツはどんな表情をしてて、どんな癖があって、自分をどう思っているか、とか。そういうのよく見てるだろ。それと同じだ」

黒永は納得げにうなずく。

「それに、実物見られる機会ってあんまり無いからな。じっくり見ておきたい」

そう言うと、安藤は黙って水槽を見る。黒永も水槽を見たが、すぐ飽きて、水槽を見ている安藤を見る。安藤は、水槽のみならず、その背後に通っているパイプや水槽に送り込まれる空気まで、目に焼き付けている。黒永は「読書モードみたいだ」と思う。

黒永は一歩引いて、水槽前に空きスペースを作る。安藤が黒永の前を通り過ぎて、別の水槽を見る。黒永はその様子を眺めながら、「カニ同士をバトルさせたら誰がチャンピオンになるか」をぼんやり考えていた。

二人はいくつかの展示を見た後エスカレーターに乗った。そのエスカレーターはドーム状の水槽に覆われていて、天井を泳ぐ魚の腹を間近で見られた。

安藤は手すりにつかまり、かかとを少し浮かせて、水槽を眺める。口が開いている。黒永は手すりに寄りかかり、背を丸める。安藤の視界に頭が入らないよう頭を下げた。

エスカレーターが出口に近づく。黒永は安藤の肩を指先でたたく。安藤は黒永を横目に見て、すぐ水槽に視線を戻す。黒永は安藤の腕を引いてエスカレーターを降りた。

大部屋に入る。部屋の高さは人間四人分程ある。部屋の壁一面が水槽だ。何本か柱が立っていて、その間から水槽の中が見える。

水槽の前には人の壁ができている。安藤は水槽から少し離れたところに位置する。黒永は少し考えて、笑うと、安藤に顔を近づけた。

「ねぇ、もっと近くで見たくない?」

「そりゃ見てぇけど、無理だろ」

「オレに考えがあるんだけど」

安藤に耳打ちする。安藤は渋い顔をした。

「それってズルじゃね?」

「でも人に迷惑かけないよ」

「かけない、かけないか? かけないかもしれねぇが……」

もんもんと考える安藤の腰を、黒永はガッと抱えて、飛び立つ。すぐ透明になる。水槽の側、天井の近くで安藤を下ろす。いつの間にか透明な床ができていた。

水槽の柱に手をかける。水槽の中が近く、広く見えた。岩肌や魚の質感まで見える。水槽に鼻先を近づける。天井から白い光の筋が差す。真っ青な水の中を小魚の群れが縦横無尽に泳ぎ回っている。

振り返った安藤は小さく笑い、小声で話す。

「いい眺めだ。ありがとう」

「喜んでくれてよかった」

「でもちょっとズルかもしれねぇ」苦笑する。

「ズルでもいいんだよ。人に迷惑かけなきゃね」

「お前に言われるとそうな気がしてきた」

十一時前、水族館の四階にあるショースタジアムを訪れた。大きなプールが一つあり、プールを中心に客席が上方へ広がっている。中央の席が空いていた。黒永が席を指す。

「あっちに良い席あるよ」

「あそこはだめだ」

「なんでー?」不満そうに言う。

「お前のその背じゃ、後ろの席の人が見えなくなるだろ」

黒永が苦い顔で「あっ」と声を上げる。

「なんとかならないかなー?」

「ならねぇからその身長なんだろ」

「うーん」腰に手を当ててうなる。「そうだ!」顔がぱっと明るくなる。

黒永はトイレに行くと言い、一度スタジアムから消える。戻ってきた黒永は背が縮んでいた。安藤と同じ背丈だ。中学生の頃の黒永を全身黒くしたような見た目だった。

「どうやったんだ」

「体半分くらい削ってきた。もう半分は別のところを回らせてる」

「お前意外となんでもできるな……」

二人は席に座る。十一時、ショーが始まった。

ショーではイルカが様々な技を披露した。調教師を水中で持ち上げたり、フラフープを口で回したり、調教師を乗せて泳ぎ回ったりする。技を披露する度に拍手が湧く。

ショーの中でも盛り上がったのはイルカたちのジャンプだ。たくさんのイルカがプール全体を使ってジャンプを披露する。水上から飛び出して円弧状にジャンプするスタンダードな飛び方、垂直へ向かって体を回転させながら飛ぶ飛び方、背面跳び、様々な飛び方をする。体を立てて水面を歩くような技もある。体全体を回して調教師より高く飛ぶ。三匹が一斉に泳ぎだし、整列して飛び上がる。水しぶきが豪快に噴き出す。

会場の拍手に合わせて、安藤は大きく拍手する。

「すげーな」目を輝かせて言葉をこぼす。

「すごいねぇ」黒永もパチパチと拍手する。

ショーが終わり、客がまばらに減っていく。安藤は座ったまま、まくし立てる。

「ショーって今まで見たことなかったんだけどめちゃくちゃ迫力あって驚いた。イルカの一つ一つの所作が上手いし器用だし、かと思えば全身で力強く飛んでさ。調教師見たか? あれ、腕の動きをサインにしてイルカに伝えてるらしい。知識としては知ってたけど実際に見て感動した。それを理解してサイン通りに技を使うイルカも賢いよな」

興奮する安藤を黒永は温かい目で見守る。一息吐く安藤に語りかける。

「正継はイルカが好きなんだね」

安藤はハッとした後、目線を下に向けてつぶやく。

「俺、イルカが好きなのかな」

「そんだけ熱く語るってことはそうだよ」

「そうか、そっか」歯を見せて笑う。「俺、イルカが好きなんだなぁ」

安藤が一通り感想を述べて、呼吸を落ち着かせた後、二人はまた展示を見て回った。黒永の姿は元に戻っていた。

展示を一通り見て回ると、水族館のショップコーナーにたどり着く。黒永がぬいぐるみの棚を指した。

「正継! イルカ! イルカだよ!」

一番大きいシロイルカを黒永が抱えて持ってくる。全長は黒永とほぼ同じ。黒い点の目とほうけたピンクの口がゆるく愛らしい。安藤は歯がゆい顔をする。

「イルカは好きだけど、ぬいぐるみまで欲しいわけじゃねぇって」

「でもかわいいよ! でかいよ! もふもふだよ!」

「そりゃかわいいけど、かわいすぎるっていうか……」

黒永がぬいぐるみをなでながら安藤に差し出す。安藤もためらいがちにぬいぐるみをなでる。さわり心地はなめらかで、それでいてふわふわだ。ずっとなでていたくなる。

値札を見る。五桁に近い価格だ。

「買えない。高すぎる」きっぱりと言う。

「えー。死神に借りればいいじゃん」

出かける前、京極からある申し出を受けていた。今日の費用は死神が出すというものだ。だが安藤は断った。話し合った末、黒永の分だけ死神が払うことになった。

「俺は人に借り作りたくないんだよ」

「死神は人じゃないよ」

「俺にとっては人みたいなもんだ」

棚から離れようとする安藤を見て、黒永は頬を膨らませる。その場に座り込み、全身をばたつかせてだだをこね始めた。

「やだやだやだ! 買って買って買ってー!」

「おい! みっともねぇこと止めろ!」

「買ってくれるまでこうしてやるぅ」

「つかなんでお前がだだこねるんだよ、買いたきゃ死神に買ってもらえ」

「正継が買ってくれなきゃやだー!」

「わかったっ、買うから、買うから止めろっての」

安藤はぬいぐるみを購入した。黒永からのプレゼントという体で、死神に代金を請求することにした。

ショップを出ると京極がいた。一礼して、ぬいぐるみを受け取る。

「家に届けておきます」

そう言ってぬいぐるみとともに姿が消えた。安藤は頭をかく。

「雑用係させちまってるな」

「いいんじゃない? 死神も使われることが好きみたいだし」

安藤は別のショップでクッキーを購入した。現れた京極に手渡す。

「これは京極さんに差し上げます」

京極が驚く。

「いただくわけにはまいりません。死神が人間に尽くすことは義務。報酬があってはいけないのです」

「じゃあこうしましょう。これは京極和夫という人に渡してください。いつも色々していただいてるお礼だって」

京極はためらった後、クッキーを受け取った。

「渡しておきます。……きっと京極和夫という、人物も、喜ぶと思います」

「ならよかった」

京極は深く一礼してから消えた。黒永がじとりと安藤を見る。

「こんなときまで人のこと考えてるんだから」

「いいだろ。これくらい返さねぇと釣り合いがとれねぇ」

「ふーん。正継らしい頑固さだ」

「なんとでも言え」

二人は別の水族館に向かう。今までいた水族館は展示やショーがメインだった。次の水族館は特殊な水槽が目玉である。アーチ型の水槽が一つ。もう一つは三百六十度から見られる円筒の水槽だ。

まずアーチ型の水槽を通る。水槽は広く、深い青の水も相まって奥が見えない。天井には水面が輝いている。水槽同士をつなぎ合わせる金具は細く、つなぎ目を感じさせない。海の中にいるようだ、と安藤は思う。

安藤は道の中腹で立ち止まる。水槽を見渡す。大小様々な魚の中をイルカが横切る。伸びやかに泳ぐイルカの群れを安藤は目で追う。何匹かが天井を通り、腹がよく見えた。

黒永も水槽を見上げている。穏やかに話す。

「オレ、ここ好き。海の中にいるみたい」

「俺もそう思ってた。よく思いつくよなぁ」

水槽を眺めていた安藤はふと黒永を見上げる。

「黒永も楽しんでるか、シートピ」

「楽しんでるよ?」

「ならいいんだけど。俺ばっかり浮かれてて、置いてきぼりにしてねぇかなって」

「確かに正継は浮かれてるねぇ。昔の正継なら考えられないよ」

はにかむ安藤に、黒永は優しく笑いかける。

「でもそういう正継だからオレも楽しい。水族館自体も楽しいんだけど、ここにある一つ一つに正継が夢中になってる姿がうれしいし、見てて楽しくなる。昔さ、こういうとこ行こうって誘っても言い訳して来てくれなかったでしょ」

安藤は昔のやりとりを思い出す。何か黒永に誘われれば、「行かない、金無い、用事が無い」と言ってはねつけてた。理由自体は嘘ではなかった。だが一番の理由は、「自分が何かを楽しむなどおこがましいから」だった。

「正継が好きなことを好きなだけ楽しめるようになって、オレは幸せだ」

二人は通路の奥へ行く。大部屋の中央に円筒の水槽がある。小魚が泳ぐ中で、一匹の大きなマンボウがゆったりと泳いでいた。

「ホントに平たいんだな」

「なんか面白い顔!」

マンボウの目は小さくつぶらで、口はおちょぼ口だ。

黒永が水槽の周りを走り、マンボウの正面で止まって手を振る。

「こっちから見るともっと面白いよ」

黒永の側に寄る。マンボウは薄い体の両側に目がある。受け口や盛り上がったまぶたが怒っている表情にも見える。安藤は吹き出す。

「確かにおもしれぇ」

「でしょ。オレが見つけたんだ。これはノーベル賞だね」

「そりゃ言い過ぎ」

それからしばらく、マンボウの微妙な凹凸や、不思議なひれの形について、あることないことを言い合った。

時刻は十三時になろうとしていた。屋外で腕時計を見た安藤は、黒永に提案する。

「そろそろ昼飯食うか」

「いいね! オレ藤沢にお店聞いてきたんだ」

「はぁ? いつ」

「ここ来る前。正継とシーピア行くって自慢しに行ったらさ」顔が無表情になり、「『私なら安藤さんを喜ばせる店を知っていますが……』とか言うんだよ」と文句を垂れる。

「あの人色々店知ってるな」

「むかついたけど、正継が喜んでくれるならいっかと思ってさ」

二人はパンフレットを開いて地図を見る。

「どこにあるんだ」

「お店の名前は漢字で、建物はカタカナだったかなぁ」

「情報が曖昧すぎ。もっとなんかねぇの」

「お刺身とかお魚のお店って聞いた」

安藤が頭を抱えていると、背後から声をかけられた。振り返ると、女性が二人いた。一方はストレートロングの黒髪で、清潔感のある格好をしている。もう一方は茶色の長髪にパーマをかけていて、ガーリー系の服を着ていた。黒髪の方が毅然と話す。

「急にすみません、なにか困っていらっしゃるようだったので。お店を探してらっしゃるんですか?」

飲食店を探しているとを伝える。彼女はスマートフォンで検索し、地図を見せた。

「この建物にあるみたいです」

「あっ、ありがとうございます」

安藤がお礼を言うと、女性は黒永の方を見て言った。

「よければ一緒に回りませんか。一緒なら道案内できますし、いい場所も紹介します」

「えっ、いや、悪いですよ」

「遠慮しなくていーよ」茶髪の方が安藤に近づく。「端的に言えばナンパだから」

「ナンパ……?」

そこまで言って気がつく。黒永の方を見る。黒永は昔から男女問わず声をかけられる質だ。道案内やご近所の雑談、知人や他人からのデートの誘い、宗教勧誘、スカウト、あらゆる話を持ちかけられる。安藤と一緒にいるときに黒永だけ声をかけられたことも一度や二度ではない。

黒永は涼しい顔をしていた。指を口元に当てて考える素振りを見せる。指を離し、自然に微笑む。安藤から見れば、張り付いたような笑みだった。

「オレさ、明日死んじゃうんだ」

女性二人が驚く。黒永が何食わぬ顔で続ける。

「病気でね。いつ死んでもおかしくない。だから最後の日だと思って、大事な人とデートしてるわけ」

安藤の手を握る。

「道案内してくれてありがとう。じゃ、オレたち行くね」

黒永は安藤の手を引いて歩き出す。安藤は女性二人に会釈してその場を離れた。

女性たちが見えなくなってから黒永が手を離した。黒永がゆるくしゃべる。

「ごめんね正継。急に恋人のフリさせて」

「いいよ、振り回されるのは慣れてる。それよりよくあんな嘘スラスラ出てくるな」

「慣れてるからね。逆に正継はタジタジ」

「当たり前だろ、ナンパなんてされるわけねぇんだから。お前のナンパに巻き込まれてばっかりだ」

「でも茶髪の子は正継が気になってたみたいだよ」

「えっ」

「気づかなかった? ずっと正継のこと見てたよ。声かける前からこっち見てて、隣の子とひそひそ話してたし」

「よく気づくなお前」

「どうする?」挑戦的に笑う。「今からでも戻って二人と回る?」

「はぁ? 今日はお前と回ってんだろ。お前が楽しくないことしてどうすんだ」

「だよね!」ニコッと笑う。「正継ならそう言うと思ってた」

「なんだそりゃ。早く店行くぞ」

歩き出す安藤に黒永は足取り軽くついていく。

二人はレストランに入った。鮮やかな見た目の店舗は混雑していた。少し待ってから二人席に座ることができた。安藤は海鮮丼を、黒永はあじフライを注文する。

安藤の料理が先に届き、断りを入れてから食べ始めた。どんぶりには、しらす、まぐろ、まぐろのたたき、ネギ、のりが乗っている。わさび醤油を全体にかけてから食べ始める。脂の乗ったまぐろと酢飯の爽やかさの相性が良い。後からわさびが香り、鼻にツンとくる。まぐろのたたきのなめらかさや、しらすのあっさりとしたうまみも口をにぎやかす。自然と顔がほころぶ。

「おいしそうに食べるね」

「よく言われるけど、自分じゃわからん」

「正継と食べる人は、正継を見るだけでおいし~って思っちゃうよ」

黒永の料理も届く。あじフライを一口含み、ほっぺを押さえて堪能する。

「お前の方が美味そうに食べるじゃん」

「オレは逆にわざとらしいんだってさ。正継の方が自然においしそう」

「自然においしそうってなんだよ」ふふっと笑う。

安藤は親指ほどのごはんとたたきをつまみ、口に含む。黒永は大きな口であじフライにかじりつき、身の半分を食べる。

「水族館の魚っておいしいね。ここの人間が上手に育てたんでしょ」

「いや、水族館にいる魚使ってるわけじゃねぇぞ」

「そうなの?!」

目を丸くする黒永に安藤は困惑する。

「水族館の魚は死んだら食べるのかと思ってた。もったいなくない?」

「お前らしい考え方だな……」

「変かな」眉を下げる。

「普通はしない考え方かもな」

「なんでみんな水族館の魚食べないんだろう?」

安藤は食べながら考えた後、自論を説明する。

「俺なりの考えだが。論理的な理由と感情的な理由があると思う。まず論理的な理由。生き物を育てるとき、大きく分けて二つの育て方がある。一つは食べるための育て方、もう一つは見るための育て方。この二つは育て方が全然違って、同時に行うのは無理なんだ。水族館の魚は見るためにあるだろ? だから食べるために育てた魚よりおいしくない。みんな食べるならおいしい魚が食べたいから、水族館の魚は食べない」

「なるほど。感情的な理由は?」

「なんとなく食べたくないんだ、みんな。人間は、家畜、つまりスーパーに売ってるような肉は何も考えずに食べられる。だが自分が飼ってる犬とか、動物園の動物は食べられない。例えば、明日から人間を食料にすると法律で決まったとする。どう思う?」

「特に何も」

「じゃあ、法律で食べる人間を決められて、それが俺だったとしたら?」

「やだ!」

「だろ? そういう感じで思い入れがある生き物を人間は食べられない。人間にとって水族館の魚は思い入れがあるから、食べようと思わないし、だから周りも売らないんだ」

「なるほどねぇ。正継は相変わらず賢いなあ。オレでもよくわかった」

「そりゃどうも」

「オレは水族館の魚でもそうでなくてもいいけど、人間は違うんだね」

「そうだな。俺も基本どっちでもいいが、もしショーに出てきたイルカがメニューにあったら、食べたくないな」

安藤は目を伏せる。黒永はフライの尻尾まで食べながら言う。

「正継がイヤならオレもイヤかな」

「……ふーん」

安藤は何か言おうとして、何も言わず、ごはんを口に入れた。

食後一休みした後、二人はゲームコーナーへ向かった。ウエスタンをコンセプトにした空間で、様々な種類の輪投げや、サッカーゲーム、簡易的なボウリングなど、様々なゲームが用意されている。一部のゲームはクリアすると専用の交換機で景品が貰える。

黒永はバスケットのゲームに目をとめた。バスケットのゴールにボールを投げ入れるシンプルなゲームだ。ゴールは三つあり、右側二つは黒永と高さが同じで、左側一つは安藤より少し高かった。一回の金銭投入で三回投げられる。

「これやりたい! 正継もやろ!」

「俺こういうの苦手なんだがなぁ」

三つのゴールのうち、黒永は真ん中を選び、安藤は左側を選んだ。安藤が狙いを定めている間に、黒永は一つボールを入れる。もう一つと入れるボールは、ほとんどゴールと同じ高さから投げている。最後のボールは一回転しながら投げ入れた。安藤が唖然とする。

「お前は昔から得意だなこういうの」

「そりゃあね。強い悪魔はこれくらいできなきゃ。オレ物浮かせられるしね」

「……お前、ゲームほどほどにしろよ。景品が全滅しちまう」

安藤はゴールに狙いを定める。腕を伸ばして投げ入れると、どうしてもへっぴり腰になってしまう。ボールはゴールにかすりもせず落ちてしまう。

「正継は相変わらず運動音痴だなぁ」

「うっせ、万年出不精には投げれるだけでも快挙なんだよ」

二つ目も投げるが、素っ頓狂な方角へ飛んでしまう。黒永がボールを持つ。

「まっすぐ立つんだよ。オレのマネしてみて」

黒永が一歩足を出し、背筋を伸ばす。指と指の付け根だけを使ってボールを持ち、押し出すようにボールを投げる。安藤も見よう見まねでボールを構え、投げ入れる。ゴールにボールがかすり、跳ねて落ちた。

「おしい! 良い感じだったよ」

「ああ……、初めてゴールに当たった」

「正継だってやればできるじゃん」

安藤は目をかきながら、曖昧な声で「ああ」と返した。

バスケットのゲームは一度止めることにした。「できるまで続けると金がなくなる」と安藤が言ったためだ。二人は射的のゲームに足を止めた。

「そーいえば、祭りの悪魔のときにやり損ねたまんまだなぁ」

「んなこともあったな。せっかくだしリベンジすっか」

一回の料金投入で十発撃つことができる。的が置いてある空間は酒場をイメージして作られている。カウンターの上や縁、壁などに小さく円い的が設置されている。他にも、動物の置物を模した的や動く的があった。合計点数が一定以上になると景品が貰える。

安藤が先に遊ぶことにした。黒永は安藤の指導に回る。安藤が胸の前で銃を構え、黒永が背後から銃の位置を持ち上げる。

「基本はさっきのバスケと同じ。足をどっしり構えるんだよ。同じくらいに開けてみて」

黒永が広げた足に自分の足を沿わせる。安藤がちょうど良いと感じるより少し広い。

「肩と頬の位置は変えない」安藤の肩をたたく。「じゃ、まず動かない的狙ってみよ」

目線の高さにある的に狙いを定めて、撃つ。音が鳴り手元の得点板に点数が入る。

「当たった」黒永を見る。

「すごいすごい! じゃ、他の的も狙ってみよう」

動物の的に銃を撃つ。的が倒れて、点数が入る。

動く的に狙いを定める。横棒から枝のように棒が生え、棒の先に的がついている。回転のスピードは一定だ。頭の中でリズムを刻み、的が上方に来る少し前に撃つ。命中する。心の中でガッツポーズをする。

ゲームが終わる。景品がもらえる点数ではなかったが、安藤は手応えを感じていた。

黒永が安藤に向けて手を掲げる。一瞬考えた後、得意げにその手をたたいた。

「俺にしちゃ結構当たったんじゃね」

「めっちゃ当たってた! やるじゃん正継」

二人はその後も色々なゲームを遊び続けた。射的で黒永が後ろを向いたまま玉を当てたり、モグラたたきに熱中したり、くじ引きゲームで黒永が散財したりした。

景品コーナーでストラップやぬいぐるみを大量に受け取る。両手に余るほどの景品を京極に預ける。

二人はゲームコーナーを出てジェットコースターに向かった。ジェットコースターのレールは入り組んでいて、波打ったり、急降下する坂があったりする。蛇がとぐろを巻くようならせん状のコースもある。ジェットコースターの端に立っても全貌が見えない。

待機列に並ぶ。平日なので列は長くない。黒永がウキウキしながら言う。

「やっぱ遊園地といえばこれだよね」

「まあ遊園地のイメージってこういうメジャーアトラクションだよな」

「正継、もしかして人生初ジェットコースター?」

「そういえばそうかもな」

「正継が気に入るか楽しみだなぁ。絶叫系って得意な人と苦手な人で分かれるから」

そう言われて安藤は胸の鼓動が早まる。自分が苦手な部類だったらどうしよう、という心配からだった。

安藤たちの番が来る。六両のビーグルの中腹に乗り込む。乗員のシートベルトの確認後、アナウンスが鳴り、発車した。

坂を上がっていく。坂の頂上が迫り、左側に見える海がどんどん遠ざかる。頂上で道が平らになる。ゆっくり落ち始めた後、加速度的に急降下した。声が上がったのもつかの間、坂を上り、また落ちていく。滑った先でらせん状のコースを下る。外側に強い力がかかった。安藤は踏ん張る。風が全身を抜けていく。今度はらせん状に上るコースだ。外側に押し出される力も前から押される力もある。コースを抜けた先で、縦横無尽にうねる道に襲われた。体を振られ、浮き上がり、叫ぶ。ぐっと上った先でスピードが落ち、ブレーキがかかった。ゆっくりと乗り場に入っていく。

アナウンスが鳴る。安藤と黒永はビーグルから降りた。安藤はほうけたように歩き、黒永は晴れやかに腕を伸ばしている。出口を下りながら、安藤の意識が段々戻ってきた。

「すげー」小さくつぶやき、黒永の方に向く。「すげー楽しい! ジェットコースター」

「ホント! よかった~正継も好きで」

「もう一回乗ろう」急くように言う。

「いいの?! 乗ろう乗ろう」

二人はまた列に並び、重力と浮遊感の洗礼を浴びる。興奮が収まらない安藤が黒永を引きずり、もう一回乗った。

自動販売機で缶ジュースを買った二人は、近くのベンチで休憩した。安藤はコーラ、黒永はグレープサイダーだ。一気に半分を飲み干し、気持ちよく息を吐く。

「ジェットコースター後の炭酸は最高だな」

「わかる! なんかやりきった感あるよ」

黒永がグレープサイダーを飲み干し、安藤に話しかける。

「でもホント、正継がジェットコースター好きでうれしい。今日一の発見かも」

「俺も自分でびっくりした。俺ジェットコースター好きだったんだなって」

「今日は正継の好きを色々発見した回だね」

「確かに。次は何乗ろうか」

安藤が腕時計を見て、顔が曇る。

「もう四時過ぎか。……帰る時間だな」

安藤たちは事前に帰る時間を決めていた。八金島シーユートピアは夜まで開園しているが、大抵の施設は十七時に営業終了する。遅くても十七時前に帰ろうという話だった。

地平線はすっかり赤くなっていた。もうすぐ日の入りである。

「飲み終わったら少し歩こうよ」

二人は缶をゴミ箱に捨てた後、海沿いの遊歩道を歩き始めた。コンクリートの道の縁に、青い手すりの柵が並んでいる。柵の外では海面が静かに揺れていた。

黒永が話し出す。

「最初に見た魚、かわいかったね。キイロハギ? だったけ」

「よく覚えてるな」

「覚えてるよ、正継と見た魚だもん。正継がずっと展示見てるから、オレ、脳内で魚のトーナメントバトル開催して遊んでた」

「お前そんなこと考えてたのかよ。誰が優勝したんだ?」

「もちろん、オレ」

「魚じゃねぇじゃねぇか!」

「オレが魚になってバトルするんだよ」

「ズルだな……」

夕日で体が影になる。つぶやく言葉の一つ一つが輝かしい思い出だった。

「ズルっつーと、でかい水槽のときもズルしたよな」

「まだ言ってる。でも特等席で見れたからいいでしょ」

「イルカってかわいいのに賢いって反則だ」

「オレもかわいくてかしこいよ」

「魚を間近で見られる展示、好きだった」

「ホントに海の中にいるみたいでね」

「恋人のフリはさすがに焦ったな」

「あの後あの子たち二人で回ったのかな?」

「水族館の魚を食うってお前らしい考え方だよ」

「でももう食べない理由がわかったよ!」

「バスケ勝負は次こそオレが勝つ」

「ハンデ付けてあげてもいいよ?」

「ジェットコースター、他にも乗ってみたくなった」

「いいでしょジェットコースター。正継と一緒に色々乗ってみたかった」

立ち止まる。道の角に、少しせり出した所があった。そこに立つと、海の上に立っているような気分になる。遠くにジェットコースターが見えていた。

黒永が夕日を背に立つ。安藤と向かい合う。

「正継。大事な話、してもいい?」

「……ああ」

黒永の声は、微笑んでいるのにしとやかな憂いを感じさせる。冬の海風が頬をなでる。

「決めた。オレは死ぬよ。正継に殺されて死ぬ」

安藤は息をのむ。つっかえながらもはっきりと声を出す。

「本気だな」

「本気だよ」

オレね、と黒永。

「自分の本当の願いがわかった。正継といろんな所に行って、いろんなことをして、気づいた。オレは正継を幸せにしたいんだよ。悪魔の体のオレじゃ、どれだけ正継を幸せにしたって、一番大事なところで傷つけてしまう。だけど、悪魔の心のオレだからこそ、正継を幸せにできるとも思うんだ」

黒永が少しかがむ。安藤は黒永に視線を合わせる。

「約束してほしい」黒永が言う。「オレが死んでも、正継はちゃんと幸せになって。それがオレにとっての正しさなんだ」

安藤が目をそらす。拳を軽く握る。

「できない。そうしたいけど、俺には難しいよ」

黒永が「正継」と言う。安藤が少し顔を上げる。黒永がもう一度「正継」と呼んで、安藤は口を結びながら顔を合わせる。

空は暖かい赤に染まっていた。白い太陽が水平線に沈もうとしている。空にかかる雲の筋に光が当たり、雲自体が光っているようだ。

光が差す。黒永の輪郭を光が縁取る。体が暗い影になる。赤い瞳が輝く。薄く広げた目が、少し寄せた眉が、結び合わせた唇が、静かな決意を訴えかける。黒い影に目が吸い込まれていく。芯の通った優しい声が鳴る。

「オレは正継を一人にしない。何度死んでも、殺されても、正継のところに帰ってくる。キミを幸せにしたいから。約束だ。悪魔はキミを迎えに来る。だから正しい死に方をしよう」

小さく口を開けていた安藤は、口を横に引き、眉間に力を入れて、ゆっくりうなずいた。

「絶対迎えに来いよ。来なかったら俺が地獄から引きずり出してやる」

「もちろん」

黒永の言葉が安藤の中で確かな自信になる。同じだけの物を返せずに、正しい死に方なんでできやしない、そう決意した。

黒永の最後のわがままから約一ヶ月後、介錯日当日を迎えた。

安藤と黒永は白い部屋に案内された。どこまでも白い空間が続いている。かろうじて床に立っていることはわかるが、長くいると平衡感覚がおかしくなりそうだった。

この空間および介錯について事前に京極から説明を受けている。

「介錯のために用意した特別な空間で、悪魔が死んでも外に被害が出ません。儀式中、死神は見えないところで待機しております。無関係の物体や生物の姿が見えると魂の機能が上手く作動しないことがあるためです。儀式後はすぐ安藤様を回収します」

安藤はトレーナーの裾を握る。黒永はスーツの襟を正す。向かい合う。

「じゃ、始めよっか」

「情緒のかけらもねぇな」

「言いたいことはこの前言ったからね」

「ちょっとは緊張しねぇの」

「ちょっとだけね」片側の口角を持ち上げて笑う。

黒永は膝に手を置く。安藤はためらいがちに黒永の胸に手を置いた。呼吸が浅くなる。

「正継、深呼吸」

黒永がゆっくり吐く、安藤も合わせる。目をつむる。長く吸って、長く吐き、吸って、吐く。黒永の鼓動の音に自分の鼓動が沿っていく。目を開き、顔を見上げる。黒永と目が合う。黒永はにこやかに笑う。

「オレの心臓をキミにあげる。だから、前を向いて」

安藤は眉を内側に傾ける。息を吸う。声が通る。

「黒永愛一に安藤正継が命ずる。汝の魂を心臓から解き放て」

安藤の手がほのかに温かくなる。黒永の目が細まる。

黒永の顔が泥のように崩れていく。崩壊した体から黒い波があふれ出した。重い波は安藤を巻き込んで、遠く、深く、すべてを飲み込んでいく。

白い空間はあっという間に黒い海で満たされた。荒いしぶきを上げる海面は、獣のようにうなり声を上げる。苦しんでいるようだった。

安藤は水底へと沈んでいく。波にもみくちゃにされて、目を開けることができない。波にのまれる前とっさに口に手を当てたが、いつまで呼吸が持つかわからない。

頭の中で声が鳴る。

『正継、上へ、手を伸ばして』

突き出すように手を伸ばす。誰かが手をつかみ、海の上へと引き上げた。

目を開ける。京極が安藤を抱えていた。

「京極さん、ありがとうございます」

「間に合ってよかったです。すぐ引き上げましょう」

京極が空へ飛んで行く。安藤はふと下を見る。暴れる海を死神が取り囲んでいる。海から黒い手が伸びて死神たちを襲う。

「あれは魂から切り離された不浄です。黒永様ではございません」

安藤は口を引き、空を見上げる。

京極が宙に円を描く。円の中がぽっかりと開き、中に入ると、そこは安藤の家だった。天井から入る。頭の方に重力を感じる。京極がひるがえり、安藤を地面に下ろした。

安藤は足の力が抜けてへたり込んだ。京極がかがむ。

「お怪我はありませんか」

「怪我は無いです。ただなんか、どっと力が抜けたっていうか」

あっ、と安藤は声を上げる。耳の上に手を当てる。

「あの、さっき声が鳴って。無我夢中だったんで気づかなかったんですけど、あれは」息を吸う。「あれは黒永の声だった」

黒永、と呼ぶ。答えは無い。もう一度呼び、叫ぶ。

頭の中で誰かがささやいた。遠くから鳴るようなか細い声をじっと聞く。声が段々と近づき、はっきりと聞こえてくる。

『ねぇ、聞こえてる?』

下唇をかみしめる。目を絞り、うつむき、耳に当てた手を握り込む。鼻をすすり、目や鼻から垂れる涙もかまわず泣き続ける。

「聞こえてる。聞こえてるよ、黒永」

声がしばらく止み、息を抜くような笑い声が鳴る。

『オレも聞こえてるよ、正継』

安藤の声に怒気が混ざる。子どものような怒り方だった。

「なんだよ、どうなってんだよ。死んだんじゃなかったのかよ。俺めちゃくちゃ勇気振り絞って殺したんだぞ。なのに何急にしゃべってんだよ、わけわかんねぇよ」

『な、なんだよぅ! ちゃんと帰ってきたんだから、もっと素直に喜んでよ!』

京極が安藤にハンカチを手渡す。安藤は目と鼻を拭い、京極を見上げる。

「私からご説明します。黒永様の魂は不浄から離れ、安藤様の魂と融合しました。安藤様の体には二人分の魂が入っています。原理は調査してみないことにはわかりませんが、おそらく黒永様の能力が、安藤様とともにいられるような能力に変質したのでしょう」

安藤は思い出す。黒永は自死の決意を表明したとき、「自分の本当の願いがわかった」と言った。悪魔の能力は、黒永の言う願いで決まる。黒永の願いに対する認識が変わり、能力もそれに伴って変化した可能性がある。

「そういうことできるなら最初から言えよ」

『だ、だってぇ。自分でもできるか不安だったし、ホントじゃないこと言って失敗したら悲しませるし、かっこ悪いし』

「お前は最初からかっこ悪いよ」

『ちょっと! それはひどいよ正継!』

黒永の文句が止まる。安藤は泣きながらくしゃくしゃに笑っていた。うわずった声でつっかえながらも言葉を紡ぐ。

「よかった。お前が生きてて」

黒永は優しく語りかける。

『約束通り迎えに来たよ』

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7