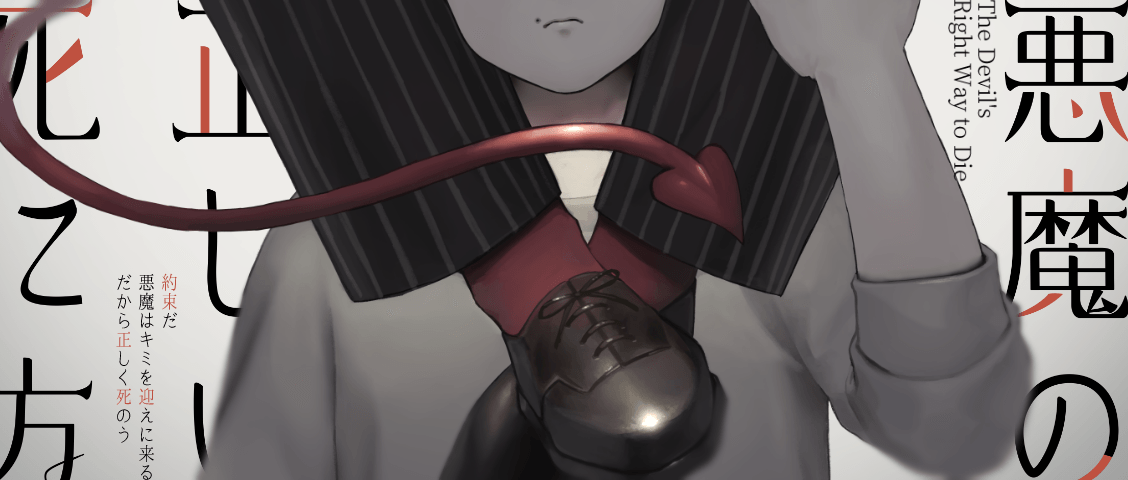

長編小説『悪魔の正しい死に方』

第五章 悪魔に誕生日を

京極がクッキーを食べて顔をほころばせる。安藤が半ばあきれたように、半ばうれしそうに言う。

「至福ですか?」

「至福です。クッキーは至上の食べ物です」

このやりとりにも慣れたものである。安藤は机に片腕を置いて、京極に質問する。

「こないだの事件のことなんですけど。黒永が言ってた『どうせ忘れちゃう』ってどういう意味なんでしょう」

「死神の認識改変のことを指しているのでしょう。死神は悪魔に襲われている人間を助けます。その後人間の認識を操作し、死神に助けられたという記憶は別のものに置き換えます。それ以外の場面で人間が死神を認知しても同じです。かつては悪魔の記憶も置き換えていたのですが、最近では悪魔の存在が一般に認知されたため、取り止めました」

「……俺も京極さんのことを忘れてしまうんでしょうか」

不安げな安藤に対し、京極は首を振って否定する。

「介錯人の認識改変はいたしません。理由は色々ありますが、一番は『負担が大きいから』です。介錯人は大切な人を殺します。本人にとって重要な記憶が抜け落ちることで、虚無感を覚えます。ひどいときは精神を病んでしまわれます。また多くの記憶を改変すること自体、人にも世界にも負荷がかかります。介錯人と死神は事前の交渉や相談、交流が長期間になる傾向がありますから、その事実をすべて改変するのは大変というわけです」

安藤は納得げにうなずいた。

京極は食べかけのクッキーを頬張り、飲み込むと、安藤の方に向き直る。

「今日は普段の交渉に加えて、もう一つご依頼があって参りました」

「依頼?」

「一月十日、大口夢成様と安藤守理様に会っていただけませんか」

「……両親に? しかも、俺の誕生日」

「順を追って説明します。まず死神は大口様と取引をしました。死神が大口様の条件をのむ代わりに、大口様は介錯を受ける。大口様の条件は二つ、『妻と子どもを死神が生涯守る』『子どもが大人になるまでは見守らせてほしい』です。我々はこの条件をのみ、安藤正継様が大人になるまで、すなわち二十歳になるまで、大口様に食物を提供することをお約束しました」

「食物の提供って」安藤がつばを飲む。

「恐ろしい話ではありません。人間の代わりに死神を食べるのです」

安藤は上まぶたを落とし、下唇が力む。

「……人間には痛ましいかもしれませんが、死神には当たり前のことです。死神は生物ではありません。ですから死神に自我はありません。家畜のような役割もときにこなします。死神の数には限りはありますから、すべての悪魔に行う措置ではありませんが」

「でも京極さんには自我があるように見えます」

京極がかぶりを振る。

「私は例外です。例えば私はクッキーを好みますが、ほとんどの死神は無関心です。食物が無くても動くからです。それに食物を摂取すると不浄が発生します。死神はある程度不浄が無いと戦闘力に乏しいのですが、ありすぎても不浄に取り込まれて悪魔化します。それも死神が食物を摂取しない理由です。

ごくまれに私のような、取り込める不浄の量が多い死神がいて、そういった死神は人間のような振る舞いをします。食物を好む、趣味を持つなどですね。そして他の死神より抜きん出て強く、長生きで、悪魔化したときに被害が大きくなります。ただ大抵悪魔化する前に処理されますのでご安心ください」

安藤は目を伏せる。京極が頭を垂れる。

「すみません、安藤様を安心にさせるためにご説明したのですが、さらに不安にさせてしまいました。私はどのような話をすれば安藤様を安心させられるでしょうか」

安藤は京極を見上げて、考えながら答える。

「ええと、とりあえず俺が生きている間は京極さんも生きてますか?」

「私は生物ではないので生きていませんが、そういう意味ではありませんよね。確約はできかねますが、大口様との契約がありますから、安藤様が生きているうちは護衛させていただきます」

「それを聞いてちょっと安心しました」

「ならよかったです」

京極は小さく笑う。

「話を戻します。先日大口様からもう一つ条件を提示されました。『息子の誕生日会がやりたい』という条件です」

「……すみません、父がわがままで」

「問題ありません。そのような条件なら軽いものです。過去には『娘の不治の病を治せ』という条件を出されたこともありました」

「死神も大変ですね」

「これが我々の使命ですから。それで、いかがでしょう。安藤様の誕生日会、開催していただくことはできますか」

安藤はうなずく。

「俺にできることがあるなら協力させてください。大口に会うのは緊張しますけど、たぶん俺も誕生日会がやりたい気がするんです。……自分のことなのにこんな言い方するの、変ですよね」

「死神には人間の常識という感覚はわかりませんから、気にしません」

では、と京極。

「安藤様のお誕生日会の準備は順次進めて参ります。よろしくお願いいたします」

深く礼をする京極に、慌てて安藤は礼を返した。

駅構内は多くの人が行き交う。怒田汲駅は新幹線が止まる駅で、他の観光地に向かうための路線が多く通っている。怒田汲市自体も観光地であり、そのため年中人が多い。それでも今は観光シーズンではない普通の平日なので、改札前の休憩スペースにもある程度空きがあり、床の多くの部分が見えている。自分の誕生日が今日であることを喜ぶのは初めてだと安藤は思った。

改札前の広いスペースを遠くの廊下から見渡す。安藤の後ろにいた黒永も、額に手を掲げて辺りを見渡した。

「お前なんでついてきてんだよ」

「ひどい言い方! ここまでつれてきてあげたのに」

「それはありがとう。だからってここまで来なくていいだろ」

「だって正継のお父さんとお母さん見たいじゃん」

「さして興味もねぇくせに」

安藤がしっしと手を振ると、黒永は「ちぇ」とつぶやく。

「じゃ、また夜ね」と手を振り、

「ん」安藤も手を掲げる。

改札前のベンチの横に立つ。腕時計を見て、辺りを見回して、首をかく。シャツの裾をつまむ。黒永とショッピングモールで購入した服だ。空色のニットベスト、シャツ、グレーのパンツ、茶色の革靴、ボディバッグを合わせている。やはり着慣れない。周囲を横目に見ながら襟首を回す。

改札から人が出てきて、人の波が途絶える。もう一度見上げる。目的の人物が見えた。

三人が並んでいる。守理、大口、京極だ。大口は若い頃のままで、ワイシャツと大きめのパンツを着ている。安藤の二倍近い身長だ。大口は安藤に目にとめ、駆ける。安藤の前に立ち、口を開き、だが言葉が出てこない。ワイシャツを握りしめる。安藤が口をつく。

「久しぶり、父さん」

大口が潤んだ目を見開き、安藤を抱きしめる。

「久しぶり、正継」

背に回した腕がきつく締まる。

「と、父さん、ちょっと痛い」

「あっ、ごめん」

体から離れて、手を振り慌てふためく。後ろからゆっくり来た守理が背中に手を置く。

「身振りが大きすぎて他の人に当たるわ」

「あっ、ご、ごめん」

きゅっと体が縮こまる。それでも人より大きい。

守理が安藤に笑いかける。

「事件以来ね。体は大丈夫?」

「うん。……母さんは?」

守理が少し驚いて、また微笑む。

「ええ、元気よ」

京極が安藤に一礼する。

「本日はよろしくお願いいたします。私は遠くから護衛しております。ご用がありましたらお呼びください。時間になりましたらお迎えに上がります」

安藤たちのお辞儀に京極もお辞儀を返し、そのまま体が霧のように揺らめいて消えた。

「えっと」安藤が言う。「これからどうするの?」

「そういえば今日の予定を伝えていなかったわね。夢成さん、説明をお願いできる?」

「う、うん」二人の方に向き直る。「今日まるまる一日使って正継のお誕生日会をするよ。題して『正継が欲しいものをいっぱいあげる会』!」

大口が拳を胸の前で揺らし、ほわほわと笑う。

「まずショッピング! この上にお店がたくさんあるから、正継が欲しいものを好きなだけ選んでね」

「わたしの隠し財産を放出するわ。十年分のプレゼントを選んでちょうだい」

「一年分でいいよ……」

「次はピクニック。この近くに公園があるから、そこでお弁当を食べよう」

「夢成さんが手塩にかけて作ったの。すごいでしょう」

「なんで母さんが得意げなの?」

「そこから正継が行きたいところに行って、夜はレストランでパーティをしようね」

「倫さんにいいお店を聞いたから、わたしが案内するわ」

「母さん方向音痴じゃなかった?」

「いやだわ正継さん、わたしもこの十年で変わったの。地図も読めるようになったし」

「そこからなの?」

「そこからなんだよねぇ」大口があきれて肩を落とす。

「時間は有限、さっそく行くわよ。ついてきてちょうだい」

「母さん! 逆だよ!」

なんて古典的なんだ、と安藤は言葉を失う。もしかして自分が家族の中のツッコミ役なのかと頭を抱える。大口の方を見る。まだ大口はツッコミ役かもしれない。希望のまなざしを向けると、大口は明るい笑顔で応えた。

「なんだい正継、にらめっこかい? 父さん負けないぞ!」

だめかもしれない! そう心の中で叫び、苦い顔をする。今日はとても長い一日になりそうだと覚悟した。

一家はまずショッピングを楽しむ。駅の一部はショッピングセンターになっており、ファッションや雑貨、本、飲食などの店舗が充実している。

安藤の希望でまず衣服を探すことになった。

「正継もファッションに興味が出る年頃だもんね。今日の服も似合ってるよ」

「少し違うわ夢成さん。正継さんはファッションがわからないから、わたしたちに選んでほしいのよ」

「そうなの?」

安藤は前髪を触る。

「今日の服、友達に選んでもらったんだけど、合うコートがわからなくて。二人に選んでもらえたらうれしいんだけど」

「もちろん選ぶよ! じゃあ一緒にお店を回ろう」

カジュアルな店舗に入る。コートを三人でじっくり観察する。大口が三着手に取り、安藤の体にそれぞれ当てる。

「いいねぇ、どれも似合うよ」

「ちょっと派手じゃない?」

「これぐらいが正継には合うんだって」

渡されたコートの値段を見る。五桁だ。

「真っ先に値札見るなんて、守理に似てきたね」

大口はうれしいような悲しいような複雑な表情で安藤を見る。

「あれ、守理は?」

安藤とともに店を見渡す。守理はいつの間にか遠くの棚に向かっていて、ある一着を持って戻ってきた。

「これ、どうかしら」

安藤の体に当ててみる。青いチェック柄のピーコートは、服との相性は合っているが、体のラインが合っていない。

「これレディースだよ」大口が服の札を見て言う。

「本当ね。でも正継さんなら着られるわ」

「無茶言わないで」

「大丈夫よ。正継さんはかわいい系だから」

「どこが? どこを見て言ったの?」

「守理、正継はかわいい系だけど、年頃の男の子には恥じらいがあるんだ。だから着られないんだよ」

「なるほど、それもそうね」

「違う気がする、ツッコミポイントが」

「その服は置いてきて。こっちがメンズだからこっちで探そう」

守理が服を戻し、また三人で選ぶ。

大口と守理が選んだコートを試着する。いくつか試着をして、最終的に大口が選んだベージュのチェスターコートを買うことになった。「せっかくだからそのまま着て行きなよ」という大口に従い、値札を切って、外に着ていく。

三人は次に本屋を訪れた。

「正継さんと言えば本よね」

「ごめん、特別な日にまで本で」

「特別な日だからこそ普通のことをするのよ。特にわたしたちはね」

「まかせて正継、父さん今日のためにリサーチしてきたから!」

大口が二人を連れて行った先は児童書コーナーだった。安藤は嫌な予感がする。大口が意気揚々と持ってきたのは、有名な戦隊ドラマを題材にした児童書だった。

「男の子はこういうのが好きだろう?」

得意げに鼻を鳴らす大口に安藤はぴしゃりと言い放つ。

「違う」

「えぇっ?!」

「夢成さん、さすがにありえないわ。受け狙いと思われても仕方のないことよ」

「ぼくは本気だよ」

おかしいな、と大口は頬をかく。また本棚へと駆けて、本の束を抱えて戻ってくる。

「じゃあこれだ! 『今からでもわかる投資』」

「投資に興味無い、大体知ってるし」

「ええい、『ギルド最弱の汚名を着せられた俺、追放されたら奴隷とメイドと魔王がついてきました』」

「小説はそこまで読まない」

「うぐぅー、『ゼロからわかる表計算ソフト入門』」

「ホント俺をなんだと思ってるの?」

「年頃の男の子……」

「年頃の範囲が広すぎるよ」

「甘いわね夢成さん」鼻の付け根を眼鏡の縁に見立てて押す。

「その声は!」振り返る。

「母さんでしょ」

「私のデッキを披露するわ」

守理は様々な本を抱えていた。経済分析を取り扱う新書、最新技術を特集した大型本、SF小説、動物系の面白い雑学を紹介する全年齢向けの本など。安藤は一つ一つを手に取って、興味深そうにページをめくる。

「面白そう。普段古本ばっかり買ってるから、こういう本新鮮だ」

守理は得意げに背をそらし、大口は悔しげに唇をかむ。

「一体ぼくと守理で何が違うんだ」

「理解力の差ね」

「ぼくだって負けてない! ずっと正継を見守ってたんだから」

「いやどっこいどっこいでしょ、どっちもずっと会ってなかったんだから」

大口はショックを受ける。

「正継さん、今のはパンチがあるツッコミだったわね」

安藤は目をそらす。場のノリと勢いでひどいツッコミをしてしまった気がする。守理は安藤の肩に片手を置き、もう片方の手でサムズアップをする。

「その調子よ。家族は殴り合ってきずなを強めるの。失われた青春を取り戻しましょう」

「なんかいい話風になってる」

落ち込んでいた大口は顔を上げる。

「正継が喜ぶ本を見つけてみせる!」

そう言って本棚へと駆けていく背に、守理は穏やかに手を振る。

「買うのはわたしだけれどね。夢成さんはニートだから」

「そうだけどそうじゃない」

結局一家は紙袋二つ分の本を購入した。ほとんど守理が勧めた本である。紙袋は京極に預けた。

守理が満足そうに笑う。

「これで『正継さん喜ばせ対決』は一勝一敗ね」

「接戦だ……!」

「いつの間に勝負になってたの?」

「よし、汚名返上だ。ぼくの特製弁当で正継さんを酔わせてあげよう」

「より多く食べさせて肥えさせた方が勝ちね」

「やめて」

ボケ合いツッコみ合い、一家は次の目的地へ向かう。駅から少し歩くと城が見えてきた。この城は十五世紀、安土桃山時代の直前に建てられた。今は公園になっており、中には小さな遊園地もある。

遊園地に入ると、丘の周りをかわいらしい豆汽車が回っていた。子ども連れの家族が窓から外を見たり、写真を撮ったりしている。他にも遊具があり、コイン式電動遊具や、小型自動車のレース場などの周りに、子どもがにぎわっている。

丘の上に向かう。整地された丘には、木の長イスや、複数人が座れるテーブルなどが置かれていた。安藤たちはテーブル席に座る。

大口が京極を呼び、大きな袋を受け取った。守理も袋を受け取る。京極は一礼し霧のように消える。大口が袋から三つの弁当箱を取り出す。弁当箱はピンク色で、側面に花柄の模様がある。大口の顔ほどに大きい。大口が弁当箱を開ける。

弁当のメニューは、からあげ、エビフライ、たこさんウィンナー、ナポリタンなど。どの箱も色味が鮮やかだ。ストライプ柄に詰められた食材、市松模様に並んだカップ、箱全体でクマを表現したオムレツのキャラ弁。カラフルなピックやカップが箱をにぎやかす。野菜やチーズを使った花の装飾が凝っている。

「じゃじゃーん! たくさん食べてね」

安藤が弁当箱をまじまじと見る。

「父さんが作ったの?」

「そうだよ、楽しみすぎて張り切っちゃった」

「わたしが作ったものもあるわ」

守理がプラスチック製弁当箱を開ける。中にはおにぎりが敷き詰められていた。のりは無いシンプルな見た目をしている。

「母さんが料理……?」

「わたしもおにぎりくらい作れるわ」守理がむくれる。

「ご、ごめん」

「いいのよ。たくさん食べてね。全部食べてもいいわ」

「それは多いよ」

三人は弁当を食べ始める。安藤は卵焼きを口に含む。柔らかい食感とほのかな甘さが口を包む。

おにぎりも食べる。外側から見ると塩むすびのようだったが、中身も入っていた。しゃけ、明太子、いくら、ツナマヨ、みその五種類である。みその味に驚いたが、意外にもおいしかった。

おにぎりは具材ごとに列を分けて並べられていた。守理は端から一つずつ順に食べる。大口は対角から食べ始めていたが、食べる具材の順番はバラバラだ。安藤は真ん中から取っていく。

穏やかに時間が過ぎる。三人は弁当を完食した。

「ごちそうさま。おいしかったよ、二人ともありがとう」

「わたしもごちそうさま。夢成さんの料理もよかったわ」

「守理のもね」

「これで喜ばせ対決は、一勝一敗一引き分けね」守理が目を光らせる。

「それ続いてたの?」

「よおし、じゃあ一休みして、街歩き再開だ。そこで決着を付けよう」

「手加減しないわ」

「勝手にことが進んでいく……」

少し休んで談笑した後、一家は街を巡る。アイスクリーム店でカスタマイズを楽しむ。ゲームセンターで散財する。カラオケでなぜかダンスバトルが始まる。いろいろなことが起きた。

こんなに笑ったのは久しぶりだ、と安藤は思う。笑うだけではない、あきれたり、驚いたり、慌てたり、普段しないような表情を全部引き出されたような気がしていた。

大口と守理を見る。二人も笑っていた。落ち込んで肩を落としたかと思えば、意気揚々と胸を張って自慢する。にやついた顔で怪しく見つめ合い、朗らかな笑みを安藤に向けて、手を伸ばす。二人の手を取る。大口の手は冷たく、守理の手はほんのり温かい。手に触れると、胸の奥がじんわり熱くなる。懐かしさかもしれない、と思う。家族の中で一番いい思い出を思い出すような感覚だった。だがすべて現実だ。

夜、一家はレストランに向かう。守理が天地逆さまに地図を掲げたので、安藤と大口は地図を奪い、守理を引きずって歩いた。

レストランは大通りから少し離れた小道にこぢんまりとあった。中はカントリーなインテリアで統一されていて、一昔前のカフェを思わせる。整然と並んだインテリアを、オレンジの明かりが柔らかく照らす。机の上に置かれたメニュー冊子には革のカバーが掛けられている。外と中で空気が違うように感じられた。タイムスリップをしたような、それでいて安心するような、不思議な空気感だった。

三人は予約席に着いてメニューを選ぶ。まず大口がメニューをざっと眺めて、「ぼくはこれ」と言ってメニューを守理に渡す。隣り合って座っていた安藤と守理は、二人でゆっくりメニューを眺める。少し悩んだ後、安藤がメニューを決めた。守理は五回メニューを往復して、ある二つのページを交互に見た後、「決めたわ」と言って店員を呼んだ。

三人の注文はそれぞれ、大口がオムライス、安藤がビーフシチュー、守理がステーキだ。三人は飲み物も注文した。大口がレモンサワー、安藤が日本酒、守理がワインだ。

「ぼく、自分の子どもとお酒を飲むのが夢だったんだ」大口がニコニコする。

大口が乾杯の音頭を取る。

「正継、お誕生日おめでと~!」

グラスが重なる。安藤は酒を口に含む。米の香りと辛みが口内に広がった。鼻に抜けるアルコールの匂いに少し慣れないが、二口、三口と飲むうちに味の深みがわかってくる。

「どう? 初めてのお酒は」守理が聞く。

「飲んだことない感じがする。でもおいしいよ」

「よかった正継がお酒好きで。嫌いだったらどうしようかと」

三人は食事を取り始めた。安藤はビーフシチューの肉をほおばる。柔らかい肉が口に溶けていく。食べ進めるうちに体が熱くなり、酒を含み、手で顔を仰ぐ。二人を見る。大口は楽しそうにオムライスを食べている。守理はステーキをじっくり味わう。

「正継さん、このお店のお肉、とてもおいしいわね」

「柔らかくてすぐ溶けるよね。でも存在感があって、口に残る時間が絶妙だ」

「えぇー、いいなぁ、ぼくのとこはお肉無いよ」

「少しあげるわ。はい、あーん」

「あーん」

守理が差し出した肉を大口は食べる。

「ホントだ、おいしい!」

大口がオムライスを一口分すくって守理に差し出し、守理が食べる。大口はもう一度オムライスをすくい、安藤にも差し出した。

「はい、あーん」

「お、俺はいいよ」

「オムライスもおいしいよ」

「だって、恥ずかしいし」

「おねがい! ぼく子どもにあーんをするのが夢だったんだ」

「そんなの幼児の頃に済ませといてよ!」

大口に微笑まれ、安藤は渋々オムライスを食べる。

「おいしい?」

「ん」はにかみながら目を伏せる。

夢だと言われたら断れないだろ、と安藤は心で悪態をついた。

三人は食事を終える。大口は食後のプリンを食べる。守理はワインを飲み進める。

「母さん、それ何杯目?」

「さあ」

「あんまり飲み過ぎないでよ」

「問題ないわ。わたしお酒には強いから」

「ぼくも強いよ! だから正継も強いと思う。たくさん飲んでね」

「わたしのお金でね」

「飲みづらい……」

大口がプリンを食べながら、正継に話しかける。

「正継、今日は楽しかった?」

安藤は机上のコップに視線を落とす。片手でコップの側面をなでる。

「うん、楽しかった」静かにつぶやく。

「そっか。よかった」優しくつぶやく。

大口の手が止まる。スプーンを置いてうつむく。

「もう終わっちゃうんだなぁ」

安藤がコップを握り込む。守理はワインから手を離し、机の上で指先をそろえる。大口がぽつぽつと語る。

「ぼくもすごく楽しかった。一緒に過ごしたことも、一緒にやったこともそうだし、何より正継の元気な姿をそばで見れてよかった。いつも遠くからしか見れなかったから。今日、実感したよ。正継はちゃんと大人になったんだって」

大口の言葉が独り言のようになる。楽しそうな声に涙が混じっていく。

「正継はこれからどんな大人になるんだろうなあ。誰と過ごして、何をして、どんな風に笑うんだろう。ずっと見ていたいな。見ていたかったな」

大口の頭が沈んでいく。守理がプリンを端に避ける。

「なんでもきみにしてあげたいよ。まだ食べてもらってない料理がたくさんあるんだ。行きたいところも、やりたいことも、買ってあげたいものも、人生であげきれないくらいあるんだよ」

手を固く組む。

「でももう、ぼくは行かなくちゃ。自分がしたことを終わらせなくちゃいけないんだ」

大口が少し顔を上げる。守理がハンカチを手渡す。大口はハンカチで顔を拭う。

「守理、嫌な役回りを押しつけてごめん。自分で死ねない意気地無しでごめん」

「いいのよ。それがわたしの決着の付け方だから」

「正継、何にもあげられない父親でごめん」

安藤は首を横に振る。

「俺は父さんからたくさんもらったよ。このコートも、本も、料理も、家族の時間も、全部父さんが俺にくれたものだ。何より父さんの、俺に色々あげたいって気持ちを知れてよかった。それが俺にとって一番の贈り物だよ」

大口が二人を見上げる。ハンカチを置いて両手を差し出す。守理が片手を握り、安藤ももう片方の手を取る。

「二人とも、ごめん。ずっとだましてて。ずっと裏切ってて。二人に付けた傷は取り返しようがない。ぼくが死んだって許されない。でもせめて、この先、二人で生きていて。幸せになってくれ。それだけがぼくの願いだ」

守理がうなずく。

「もちろん。あなたの分まで正継さんを守るわ」

「俺も、父さんの分まで母さんを支えていくよ」

大口は目を絞り、下唇を持ち上げて、精一杯微笑んだ。「ありがとう」「ごめん」と繰り返す。守理と安藤は手をつなぐ。

「大口家は不滅よ」

守理が自信たっぷりに笑った。

レストランを出ると外で京極が待っていた。大口と守理は手をつないで歩き出す。

「じゃあね、正継さん。また会いましょう」守理が手を振る。

「さよなら、正継」大口も小さく手を振る。「またいつか会えたら、今度は誕生日ケーキを食べようね」

安藤が大きく手を振る。三人の背が夜に消えるまで見守った。

空を見上げる。空には星が出ていた。街明かりにかき消されて細かい星は見えない。

「空見てるの?」

安藤が肩を震わせる。背後に黒永がいた。

「驚かすなよ」

「終わったら迎えに来るって行ったじゃん」

じゃあ行こっか、と歩き出す黒永に、安藤はついていく。

路地裏には車が一台止まっていた。古い外車のような細長い黒い車だ。

「正継に文句言われたから、形を工夫してみたよ」

黒永が乗り込み、安藤も助手席に座る。黒永がハンドルを握る。

「しゅっぱつしんこ~!」

ハンドルを回すと車がふわりと浮かび上がる。まるで宙に透明な道があるかのように車が走っていく。ビルより高いところへ出る。黒永がレバーを引くと、車の外装が星柄になった。夜空に溶け込むような見た目で、遠くから見たら車があるとはわからない。

安藤が席の扉側にあるレバーを倒す。背もたれを倒すつもりだったが、倒れない。黒永の足下をよく見るとアクセルを踏んでいなかった。正確には、足をかけているが、操作をしていない。

「お前また張りぼて作ったな」

「見た目が欲しかっただけだからね」

黒永が指を振り安藤の背もたれを倒す。安藤はあきれながら背もたれに寄りかかった。

しばらく車を走らせ、雲よりも高いところに来たとき、黒永が車を止めた。黒永が先に出る。手からカーペットを生み出すと、助手席の外に敷いた。安藤が扉を開けて、恐る恐るカーペットに足を踏み出す。カーペットはコンクリートのように固い。外に出る。

星空が広がっている。大きい星から細かい星まではっきりと見えた。遠くに星の川が流れ、川から離れたところに三日月が浮かんでいた。どこを見渡しても空しかない。

黒永が六畳ほどの床を作り、その上にベンチを作った。

「どーぞ、ここに座って」

黒永とともにベンチに座る。安藤は脚を開き、ももに手をのせ、前傾姿勢になる。顎を上げ、口を開けたまま星空を見つめる。その瞳に星々が映るのを見て、黒永は優しく微笑んだ。黒永は脚を組んで背もたれに寄りかかる。

しばらく星空を見ていた安藤は思い出したように黒永を見て、急いた口調でしゃべる。

「すごいな、こんな景色初めて見た」

「すごいでしょ。オレのおかげ」

「ああ。なあ、ちょっとそこらへん歩いてみてもいいか」

「いいよ~」

安藤はカーペットを歩く。ふと思いつき、カーペットを駆けていく。どこまで駆けても星空が途切れることはない。遠くからゆっくり歩いてくる黒永に、安藤は笑いながら声をかける。

「すげー、距離感わかんなくなりそう!」

「もっと面白いこともできるよ」

にやりと笑うと、透明な床を作り、遠くへ伸ばした。道だとわかる程度に黒い縁がついている。二人で上を歩く。下を向けば雲海がよく見えた。空の中を歩いているような錯覚に陥る。

「きれいだけど怖ぇ、悪魔みたいな発想するな」

「悪魔だからね」

「そりゃそっか」吹き出して笑った。

二人はしばらく空の上を散歩して、またベンチに戻ってくる。二人は背もたれに寄りかかる。安藤が大きく息を吐いた。

「楽しかったけど疲れたわ。今日一日出ずっぱりだったし」

「普段運動しないからだよ」

「耳が痛ぇ。明日は筋肉痛だわ」

息を抜いて笑った安藤は、体を起こす。ベンチに手をついて、空を見上げる。

「なあ。真面目な話してもいいか」

「いいよ」小さく笑う。

「俺さ、今日父さんと母さん、お前と誕生日会ができて、うれしかった。うれしいって思う裏で、思った、俺やっぱ悪魔だなって。父さんが殺した人のこととか、俺が事件に巻き込んだ人とか、そういう人のことを考えても、自分が幸せになりたいって気持ちに嘘をつけない。俺は幸せになりたい。すごく身勝手だ。

みんなに言われたこと思い出した。俺は俺のことを、俺自身で決めなきゃ納得できないんだって。それにたぶん、俺のために決めないと納得できない。俺の正しさのために決めないといけないんだ。

だから俺、決めたよ。俺は黒永を殺す」

黒永の方に向き直る。黒永も安藤に体を向ける。

「前にも言ったけど、他の誰かに殺されるくらいなら、俺が殺したい。それに、お前が人を傷つけることも許せない。誰かが傷つくこと、誰かが俺のせいで傷つくことに、納得できない。これは他人のためじゃない、俺自身が納得できないから嫌なんだ。

俺は俺の正しさでこの先も決めていく。そうして悪魔として、正しく決めて、生きて、悪魔だって正しく死ねるんだって証明する。これが俺の正しい死に方だ」

安藤の視線が黒永を捉える。黒い瞳が広がり、月が、星が映り込む。黒永の赤い瞳が見つめ返す。目を細めて、視線をそらした。

「そっか、正継はちゃんと決めたんだね」

黒永はベンチに座り直す。脚を伸ばして、組んだ手をももに置く。

「オレは……、まだ決められない」

黒永がゆっくり語り出す。安藤は黙って聞く。

「前に言ったよね。正継が死ねと言えばオレは死ぬって。嘘じゃないけど、でも、やっぱり迷うよ。正継をずっと守っていたい。だってキミを守ることがオレの願いだもん。それに、正継と離れるって思うと、寂しいし、怖い」

黒永はベンチの上で膝を抱える。

「オレはまだ正継といたいよ。一人になりたくないよ」

安藤は黒永の肩に手を伸ばそうとする。だが顔を上げる黒永を見て引っ込めた。

「もうちょっと考えてもいいかな。正継に殺されるかどうか」

安藤は眉を少し下げて、しっかり答える。

「わかった。待つよ。お前にも納得して決めてほしいから」

安藤はもう一度空を見る。この景色を記憶に焼き付けておきたかった。もう二度と来られないような気がしていた。

安藤の誕生日は終わり、また日常が始まる。朝食を食べ終えた安藤の元に黒永が来た。黒永は眉をしかめ、腕を組み、もんもんと考えこんでいる。

「急に来てなんだ」

「ずっと考えてる」

「考えすぎても行き詰まるだけだし、たまには別のことしたほうがいいぞ」

「そうなんだけどお~、ずっと頭グルグルしててえ~……、全然落ち着かないぃ~……」

黒永が前後左右斜めに回転する。「邪魔な動き方すんな」と安藤が黒永の肩に手を置いて、黒永が安藤の手首をつかむ。

「考えててもしょうがないねっ」

黒永は安藤を脇に抱える。

「なっ、なにすんだよ」

「こういうときは動く! 正継ついてきて!」

「俺を巻き込むんじゃねぇっ!」

文句を言う安藤をよそに、黒永は窓を開けて空へと飛び出した。

黒永は留置所へ向かった。自身と安藤の体を透明にして施設に潜り込む。ある一室に降り立つと、指を振って鍵を開ける。入室し、部屋を黒幕で覆った。

部屋にいたのは二人だった。一人の男性が暗くなった部屋に驚く。叫ぼうとしたその瞬間、黒永が指を指し、男性は気絶した。黒永は自身の周りにカーテンを生み出し、その中から出ると、体は元通り見えるようになった。

「これはどういうことですか」

部屋にいたもう一人が話す。藤沢だった。黒永が安藤を下ろす。

「すみません、コイツが会いに行くって聞かなくて」

「こういうときは頭がいい人間に聞く! キミ、頭だけはいいからね」

「頭以外もいいですよ、顔とか」

「自分で言うんですか……」

藤沢と安藤は地面に正座する。黒永はぷかぷか浮いていた。

「こんなに早く再会するとは思っていませんでした」

「俺もです……」

「藤沢、ちょっとオレの悩みを聞いてよ」

「嫌です」

「なんで!」

「貴方のことが嫌いなので」

黒永がショックを受ける。安藤が話す。

「えと、コイツの悩みは俺にも関係しているんです。聞いてやってくれませんか」

「それなら聞きましょう」

「なんで正継には優しいの」ジトリと藤沢を見る。

「推し活です」

「推し活……?」

安藤は気を取り直し、黒永に話すよう促した。悩みを聞いた藤沢は口に手を当てて考えた後、話し出す。

「そういうときは、自分の過去を巡ってみるとよいでしょう。答えというものは案外自分の中にすでにあるものです。それが一時的に見えなくなっているだけ。自分を見つめ直すことで見つかることが多い。不本意ですが、とても不本意ですが、貴方は私と同じタイプなので、体を動かして実際に物事を体験した方がいいかと」

「なるほど」

黒永は安藤を抱えて浮き上がる。

「キミにしてはいいアドバイスだったよ。ありがと、じゃあね!」

また透明になり、飛び立つ。少し間をおいてまた戻ってきた。指を振ると、部屋を覆っていた幕が消える。

「忘れるとこだった。ありがと正継」

「そそっかしいんだよお前は」

また飛び立つ。残された藤沢は、二人が飛んで行った方向へ小さく手を振った。

二人は次に刑務所へ向かった。かつて黒永がいた少年刑務所である。火事で全焼した刑務所はすっかり建て変わっていた。安藤は外から刑務所を見る。

「まさかまた入るとか言わねぇだろうな」

「今度は入らないよ、こういうとこ好きじゃないし」

黒永は額に手を掲げて刑務所を眺めている。安藤は考える。藤沢の言うとおり、過去を思い出すことが悩みを解決する糸口になるなら、自分もその手伝いがしたかった。

「なあ。お前って、その、ここで死んで悪魔になったんだよな」

「ん? んー、そうかも?」

「かもってなんだよ。自分のことだろ」

「自分のことなんだけど、色々忘れてるんだよね。オレが悪魔になったとき、人間を食べるって発想が無くて。オレの言う願い、正継の言う不浄って、魂を使っちゃうんだ。普段何もしなくてもね。だから人間を食べ始めるまでに自分の魂をいくらか使っちゃって。死神との戦いとかもあったし。魂には記憶も入ってるから、それが無くなるとよく思い出せなくなるんだ」

困惑する安藤に対し、黒永は手を振る。

「でもでも! 正継のことは全部覚えてるよ。どうしても正継のことは忘れたくなくて、だから使わないようにがんばったんだ。えっへん」

胸を張る黒永を見て、安藤は悲しく目を伏せる。

「俺は、お前自身のこともお前に覚えていてほしいよ」

言葉につられて黒永もしょぼんとする。悲しみを振り切るように張り切る。

「次行こ、次!」

次に二人は学校へと向かった。かつて二人が通っていた中高一貫校である。学校の前の道を歩きながら校舎を見上げる。

「懐かし~」

「俺はあんまり。数年前までいたとこだし」

「そっか、正継は卒業したのか」

黒永は学校での思い出を語る。

「ずっと授業がちんぷんかんぷんだったなあ。だから正継に放課後補習してもらったね」

「お前よくあんなんで受かったよな」

「ほぼ面接点だからね。逆に正継はテスト点だけ」

「言うな」

「テストは一番なのに、面接は下から数えた方が早かったんだよね」にやりと笑う。

「言うなっつってんだろ」

「オレがいっぱい練習してあげたのになあ」

「それ言うならお前もだ。俺が教えてやったから合格ギリギリラインに乗ったんだよ」

二人は学校の隣にある公園に向かう。体育館や動物園を併設するこの公園は、冬には学生たちのマラソン授業にも使われる。

ふと黒永が口をつく。落ち着いた声だった。

「学生時代は、正継に色々迷惑かけちゃったね」

「なんだ今更」

「オレ、あの頃は、今より正継のこと思いやってなかったと思う。友達のこととか、お母さんの髪留めのときとか」

「……ああ、あれか」

友達というのは、安藤の同級生のことだ。黒永以外で唯一安藤と友達になった人物である。だが黒永が不法な手段で同級生や同級生の家族を追い込み、同級生一家は夜逃げを強いられた。この同級生が「安藤は人間である」と黒永に言い放った人間の一人である。

母親の髪留めとは、同級生が夜逃げした後に起きた事件を指す。同級生のことでケンカした安藤と黒永が、さらに起こした大ゲンカである。安藤は守理と離別するとき、一つの髪留めを受け取った。髪留めを渡した守理いわく、祖母から継いだ大事な髪留めで、これを取りに来るとき安藤を迎えに来るから、それまで持っていてほしいとのことだった。しかしこの髪留めはスーパーで買えるような安物だった。それを見抜いた黒永が「そんな安物の髪留めじゃ迎えに来ない」と言った。安藤がそれでも髪留めにすがる様を見て、髪留めを奪い、破壊した。

「いいよ」安藤が言う。「終わっちまったことだ。友達のことは、もう償えない。でもアイツは、またいつか俺に会いたいと言ってくれた。俺たちを憎まないと言ってくれた。俺たちはその言葉をかみしめて生きていかなきゃいけない」

母親のことは、と安藤。

「結局髪留めが無くても再会できたからな」

「渡したの? 髪留め」

「いや。渡そうと思ってたんだけど、事件が起きちまったからな。今度渡すよ」

安藤は小さく笑った後、ニッとした笑顔を黒永に向けた。

「お前も成長してんだな」

「成長してるよ、だってオレすごい悪魔だもん」

「その言い方は進歩してないけどな」

「えー!?」

なんでなんで、と言いながら黒永が安藤を揺らす。「揺らすな馬鹿」と安藤が言い、「バカじゃないもん」と黒永が怒った。

二人は小学校へ向かった。安藤は小学校時代、一度転校している。向かったのは転校前の小学校だ。

小学校の前で、安藤はキョロキョロと辺りを見渡す。

「どしたの?」

「いや、誰かに見つかってねぇかなって」

「むん! オレちゃんと見つからないよう飛んだもん」

「そうじゃなくて。……俺、あんまこの学校に良い思い出無ぇから」

黒永がハッとする。安藤はこの学校に在籍中、いじめを受けていた。大口が殺人事件を起こしたことが原因で、大口一家は「悪魔の家族」と周囲に呼ばれていた。安藤は悪魔の子として同級生や上級生にからかわれ、時に暴力も受けた。

「だいじょぶ、敵が来たらオレがぶっ倒すから」

パンチの素振りをする黒永に安藤があきれる。

「ほどほどにしろよ。大体お前もう死んでるんだから、バレないようにな」

「はーい」口をとがらせて返事をした。

黒永が別人に変身し、教師に断りを入れてから、二人は校舎裏へ向かった。校舎裏は影になっていて、風が日向より冷たく感じる。校舎の壁に鉄骨の非常階段があった。階段の一番下の段に座る。

「懐かしいな」安藤が言う。

「オレはむしろしっくりくるな。正継ここでずっと本読んでたよね」

「ここは人が来ないから、ゆっくり読書ができたんだ。でもお前がしょっちゅうくるからうるさかったよ」笑いながら言う。

「えー、オレ静かにしてたよ?」

「俺が読書止めるとすぐ話しかけてきただろ、読書中もなんか落ち着き無かったし」

「落ち着いてたけどなぁ」頭をかく。

「そういえばなんで俺がここにいるって知ってたんだ」

「知らなかったよ? 学校中探して見つけただけ」

「……昔から変わんねぇな。よくそこまでして探そうと思ったな」

「だって、俺以外で唯一悪魔って呼ばれてる人だったから」

黒永は後ろに手をつき、背と脚を伸ばして語る。

「オレはずっと悪魔って呼ばれてた。自分でもそうだと思ってたけど、ある日すごく悲しくなった。オレって世界で一人だけ悪魔なんだって。だから誰とも友達になれないんだって。オレは人間と友達になんかなれなかった。だってそうでしょ? りんごや鉛筆とは友達にはなれない。オレは自分が生きていないと思う物に感情を持てなかった」

安藤はためらいがちに疑問を口にする。黒永が生きている間も含めて、ずっと聞けなかった質問だった。

「両親は。何か思わなかったのか」

「なんにも。なんか嫌な人たちだなってくらい。んー、親のことはあんま覚えてないな。

父さんは、お金にうるさかった気がする。なんか宗教っぽい人をすごく信じてて、悪魔とか邪気とか、そういうものを追い払うのに必死だった。そう、オレを悪魔だって言ったのも父さんが最初だった。だからオレから悪魔をはらうのに必死だったな。オレ自身が悪魔なのに、変な人だよね。

母さんのことはもっと覚えてないなぁ。父さんの言うことにいつもうなずいてた印象しかない。あとはなんか、謝られてたかも? 悪魔つきに生んでしまってごめん的な。母さんも変だよねぇ」

安藤はうつむく。黒永の過去のことは何も知らなかった。普通は聞かないものだと思っていた。もっと早くに聞いていればと後悔する。

黒永は安藤の顔をのぞき込んで、明るく話し出す。

「だからね、正継と会えてよかった。やっと自分が一人じゃないって思えたから。オレ、正継に救われたんだ」

安藤は顔を上げる。今までは黒永が言う「救われた」という言葉を大げさだと思っていた。だがそんなたった一人の友達の存在が、黒永にとっては大きな意味を持っていたのだと気がつく。

「そっか」安藤も明るく返す。「俺、いつの間にかお前を救っちゃってたな」

俺も、と安藤。

「俺もお前に救われたよ」

言ってから気恥ずかしそうに目を背け、額をかく。それでも満たされた顔に、黒永はぽかんとする。

「んだよその反応、余計恥ずいだろ」

「いや、うれしいよ! うれしいけど、なんだろう、なにかがひらめきそう……?」

「なにかってなんだ」

「うー……ん」

「もうちょっとだ、がんばれがんばれ」

「むりだ、消えちゃった」

「ん、そうか」

安藤は空を見上げて頭をかく。ふと思いつき、黒永に手を差し出す。

「ちょっとテキトーに本作ってくれ。俺がそれを読む」

「? なんで」

「俺がここで本を読んで、隣でお前が何かする。昔と同じ状況を作ってみるんだ」

黒永が口を開けて感心する。でも、と怪訝な顔をする。

「中身はちゃんと作れないよ」

「それでいい。昨日読んだ内容を頭で読む」

「はえぇ、やっぱり正継頭いいね」

「そりゃどうも。ほら、やってみてくれ」

黒永は本を安藤に手渡す。安藤は黙って読書を始めた。

黒永は両手を頬に当て、膝に肘をつく。安藤の顔をのぞき込む。安藤は本に集中している。本当に内容が見えているかのように時折ページをめくる。

読書モードだな、と黒永は思う。昔から読書する安藤のことをそう呼んでいた。

読書中の安藤は周りの様子がわかっている。本を読みながら、遠くで鳴る車の音、木のさざめき、光の揺らぎ、温度、すべてに感覚を開いている。どこでどう本を読むかということまで含めて読書だと、かつて安藤が言ったことを黒永は思い出す。

そんな安藤は、歩きながら読書ができるという特技を持つ。小学生時代、慣れた道なら歩きながらでも下校できた。道幅や道順、横断歩道の場所、緑になれば音が鳴る信号の場所まですべて把握していた。

黒永としては止めてほしかった。たまに一緒に帰ることがあったが、いつ道路に飛び出すのかとハラハラしていたのを覚えている。実際、雨の日や雪の日になると、いつもと違う状況だからか、信号を間違えたり、雪で脚を滑らせたりしていた。

中学校以降は、黒永と下校するときだけ歩き読書をしていいということにした。安藤が守っていたかは定かではない。

黒永は状況を察知するのが安藤より得意だった。歩きながら読書する安藤に、横断歩道で制止を促したり、バスが来たのを教えて走らせたりする。そういうとき、手がかかるなとあきれると同時に、安藤を支えている実感が湧いた。

そもそも安藤を守ろうと決意したのは、と記憶を巡る。忘れもしない日だ。

転校前の小学校で起きていたいじめで、一番大騒ぎになった事件があった。下校前のホームルーム、当時のクラスでは帰りの会と呼んでいた時間に、安藤のランドセルが無くなっていることがわかった。教室のゴミ箱にランドセルは捨てられていた。

ゴミ箱に突っ込まれたランドセルを安藤は冷たい目で見下ろしていて、黒永は背筋が冷えた。それまで見たことが無い表情だった。席の方を見ると、数人の男子生徒、いじめっ子たちが、安藤の背を見てニタニタ笑っていた。

安藤はゴミ箱とランドセルを持ち、席に戻った。ランドセルを机に置いてから、いじめっ子たちにぬらりと近づいた。安藤はいじめっ子のランドセルを素早く取り上げると、ランドセルを逆さまにして、中身をゴミ箱にぶちまけた。

カッとなったいじめっ子が安藤を殴った。取り巻きが安藤を抑え、安藤は抵抗もできずに殴られ続けた。周りの生徒や教師は、悲鳴を上げたり唖然としたりして、しかし助ける気配は無い。安藤の顔が赤く腫れていく、低い嗚咽が漏れる、いじめっ子が笑う。色を、音を、声を、今でも鮮明に思い出す。動機がする。肺がきつくなる。肩の動きがから回る。自分の中で意識が途切れる。

意識が戻った頃には、いじめっ子たちは倒れていた。体のあらゆる部位がボコボコになり、血を流し、顔は原型がわからなかった。初めて自分がケンカに強いと知った。

振り向いた先で安藤はおびえていた。見開いた目が捉えていたのは自分だったのだと今は思う。だが当時はいじめっ子におびえていたと勘違いした。縮こまる腕や震える肩が弱々しく見えた。自分が守らなければこの悪魔はすぐに壊れてしまう、壊されてしまう。確信した。この悪魔を守ることが一生をかけて自分がやるべきことだ。

今の安藤を見る。読書する姿は昔と変わらない。だが昔より穏やかに感じられた。正継がずっとこうして本を読めたらいいのに、と思う。たまにはかまってほしいけど、でも、正継が幸せでいてくれたら。

目がさえる。不明瞭だった情報たちが、線でつながって、一つの点にたどり着く。息を抜く。胸のわだかまりがとれて晴れやかになった。安藤に微笑みかけ、心で語りかける。

オレも自分のことを知るのに、すごく遠回りしちゃった。

安藤が本を閉じる。

「どうだ、何かわかったか」

「うん。でもまだ死ぬかどうかは決められない。それで、一つ聞いてもいい?」

「なんだ」

「もしオレが死んだら、正継は幸せになってくれる?」

安藤の言葉がつっかえる。顔をそらして、本の角を握る。

「俺は……、自分を幸せにすることはできない。幸せにはなりたいけど、でも、それを許せるほど、俺は強くない」

「そっか」

沈黙が流れる。膝を抱えた黒永は膝の間に頬を埋めて、小さく言葉を紡ぐ。

「ね。オレのわがまま、聞いてくれないかな」

安藤が眉を上げる。

「お前はいつもわがままだろ」

「これが最後のわがままになるかもしれないから」

黒永は目を細めて、眉間を柔らかく狭める。安藤は開けた口で、吸って、口端を引き、ゆっくりうなずいた。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7