『悪魔の正しい死に方』制作記録二

進捗

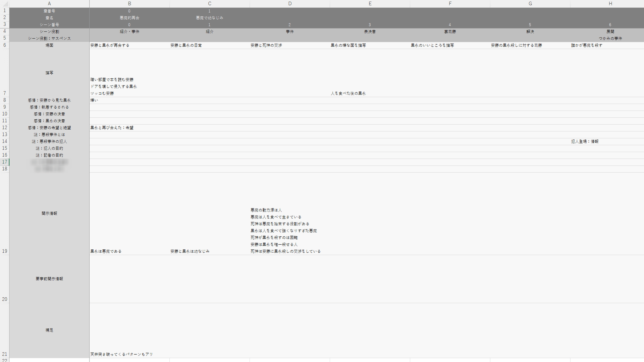

プロットを制作しました。

プロットについて

プロットはエクセルで管理しています。

シーンの役割や提示するべき情報の順序などが確認できて便利です。

プロットは主に「五幕構成」「感情軸」「ふかまるナゾ」を用いて構成しています。

五幕構成

「それぞれ役割を持つ五つのシーンで物語を構成する手法」として五幕構成と呼んでいます。

一般的な五幕構成※とは別の、独自に考えたシーンの役割で構成されています。

※五幕構成はメジャーではないのかあまり情報が無かったため、そもそも一般的な五幕構成が何かを私が理解していない可能性があります。

私は五幕構成において、以下の五つの役割をシーンに持たせています。

- 紹介

- 事件

- 表決意

- 裏葛藤

- 解決(展開)

例として「桃太郎」をモチーフに五幕構成で物語を作ってみます。

- おじいさんとおばあさんの元で生まれた桃太郎。おじいさんらが住む村を脅かす鬼ヶ島の存在を知り鬼ヶ島に住む鬼を成敗しにいく。

- 鬼を成敗した桃太郎は村に帰ると村民たちから賞賛される。しかしその裏で桃太郎はある子ども鬼をかくまっていた。

- 桃太郎は村を平和にしたことを誇りに思っていた。村を脅かす鬼の存在はいつも見ていて、鬼が憎い存在なのは今も変わらない。

- 桃太郎は鬼ヶ島で洞穴に隠れおびえていた子ども鬼を発見。村にとっての鬼と鬼にとっての自分は同じだと気がつき罪悪感を覚える。

- 子ども鬼を育てることで罪滅ぼしをする桃太郎。いつか子ども鬼が自分と決別する日に思いをはせながら日常を過ごす。

この文量でもある程度ドラマチックに感じられる物語になったかと思います。少なくとも自分はこういう物語が好きです。

五幕構成の利点の一つは、登場人物の感情の変化を物語で表現しやすくなることです。

それにより読者にとっても感情の起伏が生まれて物語が面白く感じられます。

各幕の説明をします。

紹介は起承転結でいう起承にあたります。物語の主な内容を表すことが多いです。

上例であれば「桃太郎が鬼を退治しに行く話」を表しています。

事件は起承転結でいう転です。読者の興味を引くような内容を考えます。

表決意は登場人物が表向き考えていること・感じていることです。

裏葛藤は、登場人物が表決意の裏で実は考えていること・感じていることです。表決意とのギャップを作ることで登場人物・読者双方に感情の動きを生むことができます。

解決は起承転結でいう結です。紹介~裏葛藤を経て登場人物が事件や自分の葛藤をどのように結論づけたかを描きます。

五幕目は「展開」になることもあります。これは主に続き物や長編に使います。

紹介~裏葛藤で生まれた悩みなどをさらにかき乱す事件を起こします。

展開の後はまた紹介~解決(展開)を続け、物語が終わるまで五幕のサイクルを繰り返します。

五幕構成のほかの利点として、物語の展開がわかりやすくなることも挙げられます。

物語がわかりやすいと、作者にとっては「書きやすい」「組みやすい」「俯瞰して見直しやすい」状態になります。

また読者にとっては「読みやすい」物語になります。

逆に欠点として、物語が単調になるということが挙げられます。

単調になることを避けつつ五幕構成を使う場合、プロットとして使うのではなく、要約として使うとよいです。

上例の桃太郎であれば、五幕構成を時系列で書くのではなく、物語全体で表決意・裏葛藤が感じられるように書くなどの対処が可能です。

一見複雑な物語も、要約してみれば単純な構成であったり、いくつかの単純な構成の組み合わせであったりします。

五幕構成をそのまま使うのではなく、物語の補助として使うことで、複雑な物語も書きやすくなります。

五幕構成の各幕は、文量を制限して書くとよりわかりやすくなります。

私は、プロットとして使うときは「エクセルのセルに一行で収まる文字数(このシートでは20文字)以内」、要約として使うときは「60文字以内」と範囲を決めています。

感情軸

感情軸という私が独自に呼んでいる手法があります。

登場人物の感情の変化を、感情の種類ごとに軸として分類し、変化を管理する手法です。

上例の桃太郎で言えば以下のような感情軸を作ることができます。

- 鬼への感情:鬼への憎悪→鬼への罪悪感

- 村への感情:村への親しみ・感謝→村への疑問

- 正義の価値観:自分は正義という認識→正義は相対的であるという認識

感情軸には、感情が変化する瞬間があります。これを感情変化点と呼んでいます。

この感情変化点を物語にまんべんなく配置することで、物語に感情の起伏を作り、読者にとって飽きさせない物語になります。

私は物語における登場人物の感情変化と、それに伴う読者(自分)の感情変化が好きです。

自分の物語もそういった感情変化があってほしいため、感情変化を起こせる仕組みをいろいろ取り入れています。

ふかまるナゾ

レイトン教授シリーズにあるシステム「ふかまるナゾ」をプロットに取り入れています。

ふかまるナゾとは、物語で登場した謎を「未解明」「解明」「真実」の三段階で表現するシステムです。

例えば以下のような物語があるとします。

上例のふかまるナゾは以下のようになります。

| 未解明 | 解明 | 真実 |

|---|---|---|

| 事件の犯人は誰か。 | 事件の犯人はA。 | 事件の真犯人はC。AはBをかばっていた。 |

ふかまるナゾは謎が複数あるときに活用できます。

物語のどのシーンでどの謎が解明するか、その時点で謎を解明するためにどの情報をどの地点で読者に開示するべきかなど、情報管理がわかりやすくなります。

主にミステリー・サスペンスで使える手法ですが、謎が存在する物語であればジャンルを選ばず活用できます。

今後について

パソコンが壊れたり創作資料データが軒並み消えたりと紆余曲折ありましたが、無事作品制作を続けることができています。

今後はプロットを見直しつつ、キャラクターシートの制作をしたいと考えています。