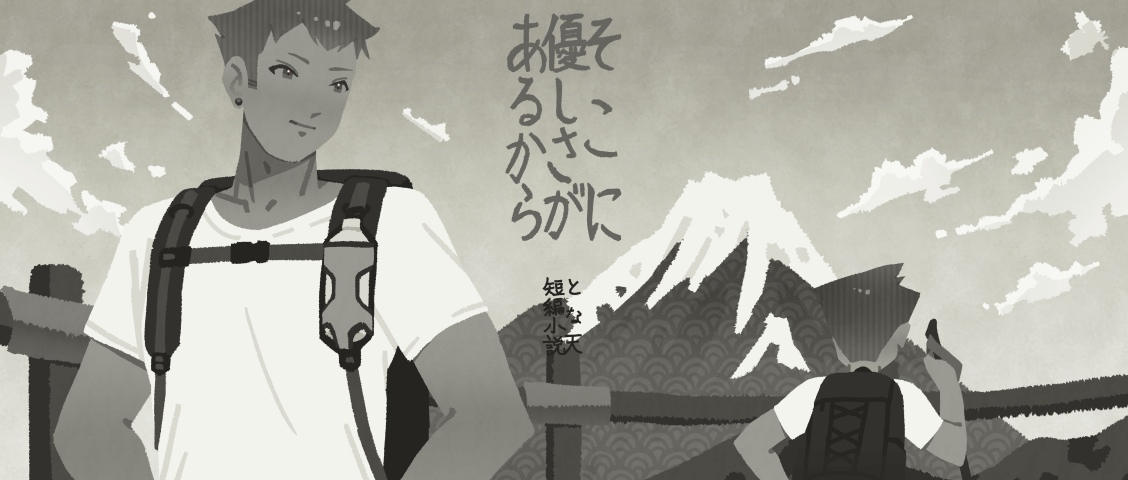

とな天短編小説『そこに優しさがあるから』

概要

- 拙作ゲーム『となりのクラスの知らないあの子は天使になったんだ』の短編小説です。

- 利田金星のお話です。

本編

老夫婦が振り返る。オレと目線が合わず、大きく上を向く。戸惑っている。二人とも春服を着込み、リュックを背負い、ハットを被っている。

オレは焼けた肌にTシャツ、真っ赤なズボン。ごつい、黒い、でかいリュック、背負えるだけの体格。眉間と鋭い目を広げて、明るい声で笑いかけた。

「撮りましょうか?」

夫婦が顔を見合わせる。オレはそっとデジカメを受け取る。

「ここだと標識と富士山が一緒に撮れますよ」

離れて立った夫婦に、「もーちょっと寄ってー」と声をかける。男性が女性の背中に手を回し、肘に触れ、肩を寄せ合う。

「撮りますよー。三、二、一」画面から結果が消える。「キレーに撮れましたよ!」

夫婦は丁寧に礼を言うと、広場の奥へ歩いて行った。

今日は登山日和だ。平日の頂上は案外混んでいる。昼飯を済ませたオレは頂上を後にした。

少し下りると、分かれ道に数人集まっていた。頂上への道を教えると顔が明るくなった。

また少し進んで、なくし物を探す人を見つけた。オレは頂上にあったタオルを思い出し、取って戻ってくる。驚かれたが、ほっとしていた。

感謝の言葉を聞いて、背を見送ると、オレはいつもうれしくなる。

山が好きだ。街を離れると空気が透き通って、時間がゆっくりになる。険しい山に挑むことも、こういう低山で人の存在を感じることも、全て山の魅力だ。

何より、山の優しさが好きだ。山を登る奴、守る奴、そいつらを助ける奴、皆の優しさで誰かが山を登れる。

角を曲がったとき、人の姿に目がとまった。母子がベンチに座り、父はしゃがんでいる。みんな軽装で、スポーツ経験者には見えない。細身で、特に子どもは中性的だ。

両親が子どもに笑いかけるが、子どもはうつむいたままだ。膝をすりむいている。

「こんにちは」親子に近づく。「どうかされましたか?」

両親が見上げる。父親が苦笑する。

「もう疲れちゃったみたいで。帰りたいらしいんですけど、もう頂上だし、どうしようかって」

「そりゃあ大変だ」膝を折る。「よければ治療させてもらえませんか。救急セットあるんで」

両親は一度ためらうが、「お願いしていいですか」と答えた。

オレはできるだけ低くしゃがみ、救急セットを取り出してから、子どもの顔をのぞき込む。子どもは半泣きでじっとオレを見た。

「足触るぜ」

声は無いが、目線は合っている。膝裏に手を添え、消毒液をかけると、足がこわばった。絆創膏を貼る。

「膝、痛いか」

目を見ると、子どもがうなずく。

「もう歩けない?」

大きくうなずく。

「でもなぁ、帰るのにも歩かなきゃなんねぇぞ」

「……おんぶしてもらう」

「それじゃ親が大変だろ」

苦笑いすると、子どもは口を結んでしまう。

「じゃあこうしよう。もうすぐそこが良い景色なんだ。せめてそこまで行こう」

首をふる。

「ちょっと歩くだけだぜ」

「歩けない」

「ここまで歩いてきたんだろ。帰るのも歩くんだ、少しくらい変わんねぇよ」

手を差し伸べる。子どもは鼻をすすり、拳を緩く広げ、オレの手のひらに置いた。手を引けば、よろけずに立ち上がる。

「ほら立てた」眉を上げて、得意げに口端を持ち上げる。「立てるんなら歩ける。行こうぜ」

子どもはぽかんとする。

両親に確認を取ってから、オレのストックを子どもに渡した。

「これが手前のもう一本の足だ」

ストックを握った子どもの手にオレの手を添えて、ストックの使い方を教える。オレが手を放せば、子どもは階段にストックを突いて、確かめながらぐっと登る。一つ一つ歩に進めて、次第にテンポが上がってくる。

たびたび声をかける。足の踏み出し方、疲れない道の選び方、教えればすぐ取り入れる。高い段差で手を差し伸べると、首を振ってひょいと登った。

開けた場所に出る。薄く晴れ渡る空に、濃い森色の富士山がどっしり構えていた。頂上に雪が被っている。柵へと踏み込めば、富士山の前に山と街が広がる。

子どもは柵をつかみ、ストックを握りしめた。その後ろから指を指す。丘の駐車場で車が光っている。

「あそこから歩いてきたんだぜ」

子どもは答えず、駐車場を見つめ、景色の隅々に視線を移す。

ふと、見下ろした子どもが昔の自分と重なって見えた。

記憶がよぎる。子どもの頃行った登山。おふくろをいたわる親父を横目に、妹と競争をしていた。調子よく登れけば妹の叫びも聞こえないほど遠ざかる。

足を踏み外した。膝一面すりむいて、踏み込む度にいたんだ。振り向いても誰もいない。急に心細くなった。

助けてくれたのは知らない大人だった。その人は手早く治療すると、オレにストックを貸し、見晴らしの良いところまで登らせてくれた。感動している間に家族も登ってきて、結局頂上まで登ってしまった。

オレはしゃがみ、「なあ」とつぶやく。子どもが振り向く。

「そのストック、お前にやるよ」

「でも」

「下りるのにもあった方がいいだろ」

改めてまっすぐ見つめる。子どもはすっきりした顔で見つめ返す。

「その代わり、約束だ。他の誰かが困ってたら、そのストックを貸してやれ。今じゃなくていい。いつか、そのストックを手放せるくらい強くなったら、貸せる人間になれ。できるか」

子どもが力強くうなずく。オレもうなずき返した。

両親に話を付けてから、オレたちはそれぞれの道へ進んだ。手を振ると、子どもは誰よりも大きく手を振って、大きい声で言う。

「お兄ちゃん、ありがとう!」

「おう!」

山を下る。木の影に沿って下り、そのうち木の天井ができて、暗くなる。すれ違う人に挨拶をすれば、明るい声や、疲れた声が返ってくる。

コンクリートの道になれば、すぐ駐車場だ。車を開けて靴を履き替える。運転席に座って、大きく息を吐いた。

また、山に登ろう。